ভারতলক্ষ্মী স্টুডিও

ঠিকানা: প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড

কার্যকাল: ১৯৩৩-

প্রথম ছবি: চাঁদ সদাগর (১৯৩৪)

ম্যাডান কোম্পানির সার্থক উত্তরসূরি যদি কেউ থেকে থাকেন, তিনি বাবুলাল চোখানি। ম্যাডানদের শেষ পর্বে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ। ম্যাডানদের দু’টি বাংলা ছবি পরিবেশনার জন্য নেয় বাবুলালের ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স। কৃষ্ণকান্তের উইল (১৯৩২) এবং কলঙ্ক ভঞ্জন (১৯৩৩)। সেই সঙ্গে ম্যাডানদের ব্যানারে তারা প্রযোজনাও করে দু’টি হিন্দি ছবি, চত্রা বকাওয়ালি (১৯৩২) এবং পতিভক্তি (১৯৩২)। প্রযোজনায় এই ভাবে হাত পাকানোর পরেই নিজস্ব স্টুডিওর ভাবনা মাথায় আসে বাবুলালের। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে গড়ে উঠল ভারতলক্ষ্মী স্টুডিও। ক্যামেরা এবং শব্দ বিভাগের দায়িত্ব নিলেন চার্লস ক্রিড। এ ছাড়া ক্যামেরার জন্য রইলেন বিভূতি দাস, ভি. ভি দাঁতে, গীতা ঘোষ, প্রফুল্ল চৌধুরী, জয়ন্তীভাই জানি; শব্দবিভাগে ভূপেন ঘোষ, এ গফুর, মান্না লাডিয়া। ল্যাবরেটরিতে জগৎ রায়চৌধুরী, পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনায় শ্যাম দাস, সুকুমার মুখোপাধ্যায় ও সুধীন্দ্র পাল।পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের নেতৃত্বে এখানকার প্রথম ছবি চাঁদ সদাগর (১৯৩৪) গৃহীত হল বাংলা ভাষায়। দ্বিতীয় ছবি হিন্দিতে, পণ্ডিত সুদর্শন ও প্রফুল্ল রায়ের যুগ্ম পরিচালনায় রামায়ণ (১৯৩৪)। নিজস্ব চিত্রগৃহ, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের ‘ভারতলক্ষ্মী’ উদ্বোধন হল এই ছবি দিয়েই। অন্যান্য ভাষার ছবিও উঠল একে একে— সতী সুলোচনা (তামিল), সতী সাকুবাই, মায়া অঞ্জনম (তেলুগু ), তকদির কি তোপ (গুজরাটি) মাতোয়ালি মীরা (পাঞ্জাবি), রূপহি (অসমিয়া)। হিন্দি ছবিও বিস্তর -- ভক্তকে ভগবান, ইনসাফ কি তোপ, কুমারী বিধবা, সমাজ পতন, ডাকু কা লেড়কি, দিলজানি, গরিব কি তোপ। পায়ের নীচে শক্ত জমি পেয়ে গেল ভারতলক্ষ্মী। তারাই কলকাতার একমাত্র স্টুডিও যারা ৭টি ভাষায় ছবি করেছে।

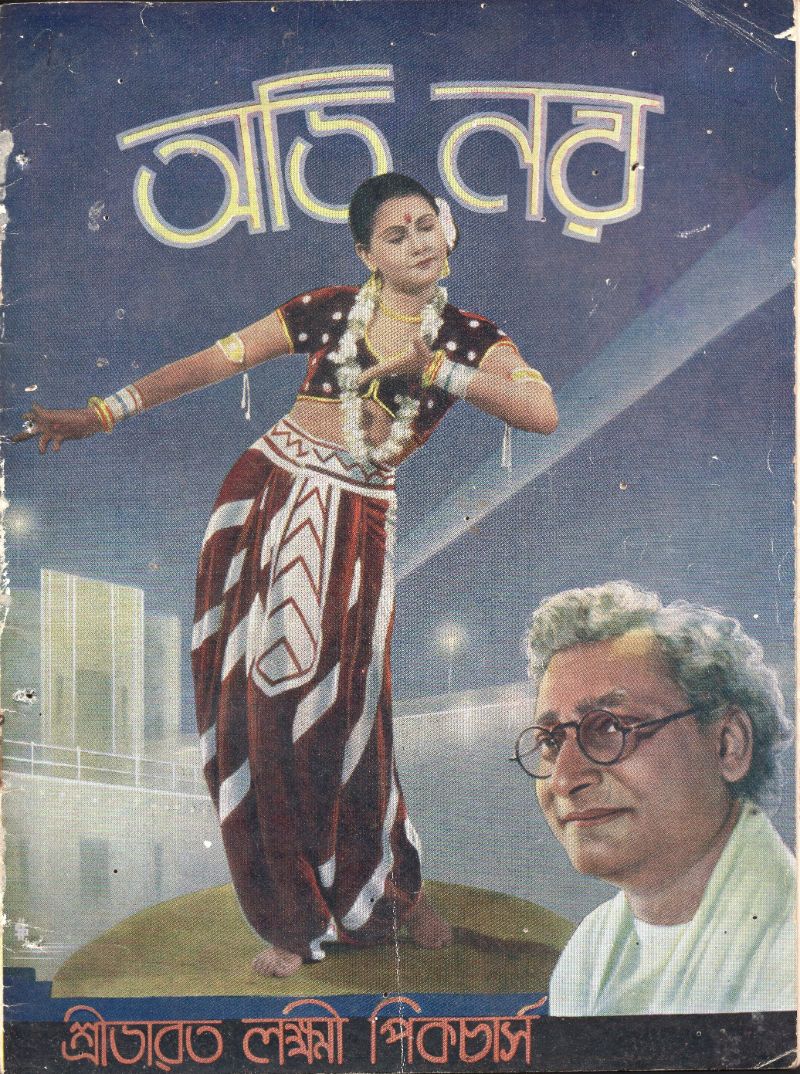

তবে নানা ভাষার ছবি তুললেও বাংলা ছবির সঙ্গেই ভারতলক্ষ্মী নিজেকে সবচেয়ে বেশি করে জড়াল। নিজে বাঙালি না হলেও বাংলা সংস্কৃতির প্রতি বাবুলালের টান ছিল গভীর, বাঙালি দর্শকের নাড়িও বুঝতেন চমৎকার। যে কারণে বাংলা ছবির ইতিহাসের বেশ কয়েকটি মাইলফলক তৈরি হয়েছে ভারতলক্ষ্মীতেই। প্রথম ছবি বাংলায় করার দু’বছর পরে এল চারু রায়ের বাঙালী (১৯৩৬)। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে ভারতলক্ষ্মীর হাত ধরেই পর্দায় এল মধু বসুর ‘আলিবাবা’। ১৯৩৮-এ ‘অভিনয়’। চল্লিশের দশক থেকে স্টুডিও ভাড়া দেওয়ার কাজও শুরু হল। ভারতলক্ষ্মীর প্রাঙ্গণেই উঠল জজ সাহেবের নাতনি (১৯৪৩), প্রতিকার (১৯৪৪), পূর্বরাগ (১৯৪৭) ইত্যাদি। তৈরি হল ১৯৩৭-এর করোনেশন কাপ ফুটবল, বঙ্গ দর্শন (১৯৩৮, বাংলায় ভ্রমণ বিষয়ক) ইত্যাদি তথ্যচিত্রও। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও পঞ্চাশের দশক থেকে ভারতলক্ষ্মী ঝিমিয়ে পড়তে থাকে। তখনও গাঁয়ের মেয়ে (১৯৫১), মা ও ছেলে (১৯৫৪), মীরাবাই-এর (১৯৬০) মতো প্রযোজনা হয়েছে, স্টুডিওতে গৃহীত হয়েছে বাঁশের কেল্লা (১৯৫৩), টনসিল-এর (১৯৫৬) মতো ছবি। কিন্তু তাও টানতে পারা গেল না। বন্ধ হয়ে গেল প্রযোজনা এবং স্টুডিওর কাজ। ১৯৭১ সালে স্টুডিওর জমির একাংশেই গড়ে উঠল নবীনা সিনেমা হল। কিন্তু শেষ নয় এখানেই। নতুন জীবন নিয়ে ফিরে আসার বিরল দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে ভারতলক্ষ্মীই। বাবুলালের পুত্র জ্যোতি চোখানি মৃণাল সেনের খণ্ডহর (১৯৮৪) নিয়ে প্রযোজনায় ফিরলেন । ১৯৯৫ সালে নতুন করে খুলে গেল স্টুডিওর দরজাও। আজ ভারতলক্ষ্মী কর্মব্যস্ত, সেই আগের মতোই।

নির্বাচিত বাংলা চিত্রপঞ্জী

এই ছবিগুলি ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের প্রযোজনায় ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে নির্মিত।

চাঁদ সদাগর (১৯৩৪) বাঙালী (১৯৩৬), বেজায় রগড় (১৯৩৬), একটি কথা (১৯৩৬) আলিবাবা (১৯৩৭), অভিনয় (১৯৩৮), পরশমণি (১৯৩৯), ঠিকাদার (১৯৪০), ফিভার মিক্সচার (১৯৪০), অবতার (১৯৪১), জীবন সঙ্গিনী (১৯৪২), মাটির ঘর (১৯৪৪), গৃহলক্ষ্মী (১৯৪৫), গাঁয়ের মেয়ে (১৯৫১), মা ও ছেলে (১৯৫৪), রাজপথ (১৯৫৬), মীরাবাই (১৯৬০)।

এই ছবিগুলি ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে গৃহীত।

আবর্তন (১৯৩৬), ব্যথার দান (১৯৩৬), শশিনাথ (১৯৩৭), খনা (১৯৩৮), বিজয়িনী (১৯৪১), নন্দিনী (১৯৪১), সমাজ (১৯৪৪), দাবী (১৯৪৩), প্রতিকার (১৯৪৪), পূর্বরাগ (১৯৪৭), তথাপি (১৯৫০), সে নিল বিদায় (১৯৫১), বাঁশের কেল্লা (১৯৫৩, ক্যালকাটা মুভিটোনের সঙ্গে যৌথ ভাবে), টনসিল (১৯৫৬, ইন্দ্রপুরীর সঙ্গে যৌথ ভাবে), কালপুরুষ (২০০৫)

পুনশ্চ

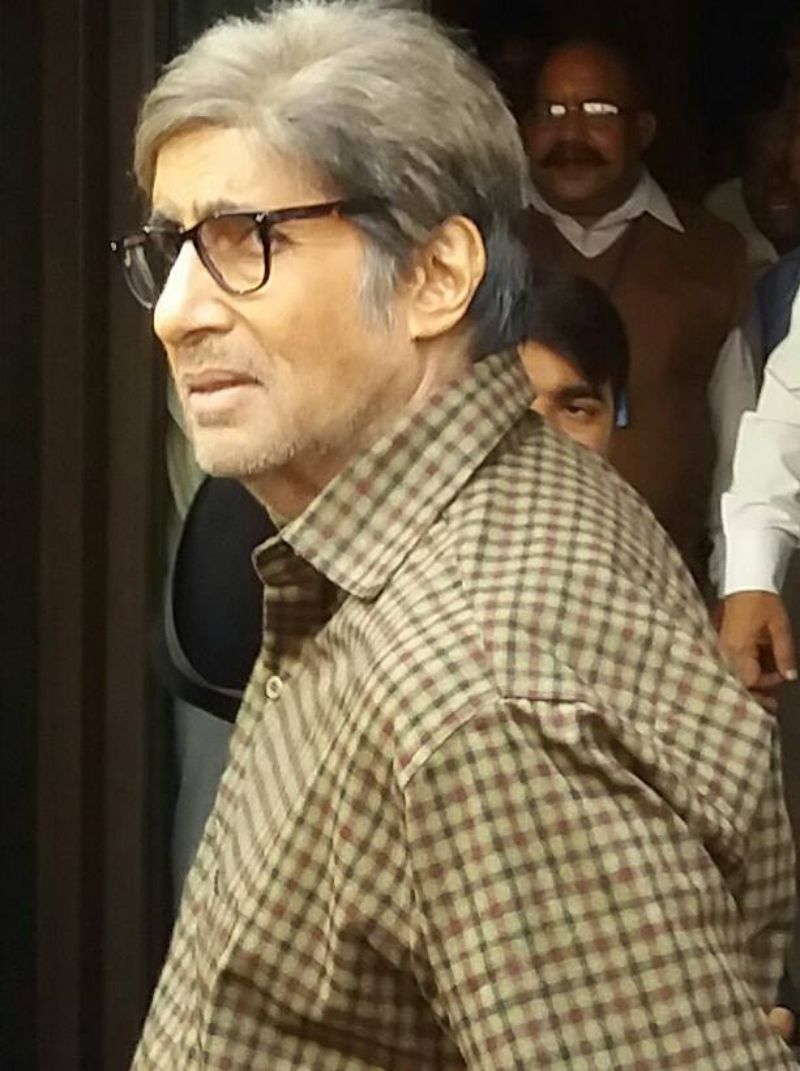

দু’দু’বার ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে শুটিং করে গিয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। প্রথম বার এসেছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষের দ্য লাস্ট লিয়ার (২০০৭) ছবির কাজে। পরের বার এলেন ঋভু দাশগুপ্তের হিন্দি ছবি তিন-এর (২০১৬) জন্য। সেই ছবি দেওয়া হল নীচে।