নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও/ইন্ডিয়া ল্যাব

ঠিকানা: চণ্ডী ঘোষ রোড

কার্যকাল: ১৯৩০-

প্রথম ছবি: চোরকাঁটা (১৯৩১, নির্বাক)

স্বপ্ন, বিশ্বাস আর আদর্শ যখন মিলেমিশে যায়, তখন নিউ থিয়েটার্স তৈরি হয়। অন্তত বি এন সরকারের ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছিল। ভাল ছবি ভাল ভাবে বানিয়ে ভাল ভাবে দেখানোর ব্যবস্থা করা, এই সব ক’টা কাজই নিজ উদ্যোগে করতে চেয়েছিলেন তিনি। বাসন্তী কটন মিলের মালিক স্যার বি সি মিত্রের ছেলেদের কাছ থেকে টালিগঞ্জে ১০ বিঘা জমি লিজ নেওয়া হল। জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে গড়ে উঠল দু’টি বড় ফ্লোর, ল্যাবরেটরি, সাউন্ড রুম, মিউজিক রুম। ফাঁকা জমিতে বসল আম, জাম, লিচুর গাছ। বাঁধানো হল বকুলতলা, পুকুরঘাট। সাজিয়ে তোলা হল ফুলের বাগান। ছাড়া হল কিছু হরিণও। ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন বি এন সরকার। স্টুডিওর সর্বময় কর্তা হলেন পি এন রায়। কারিগরি বিভাগের প্রধান নীতিন বসু, শিল্পী নির্বাচনের দায়িত্বে অমর মল্লিক। ১৯৩০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন হল নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওর। পরে যা লোকমুখে হয়ে দাঁড়াবে এনটি ১। স্টুডিও হল। খুলে গেল সিনেমা হল চিত্রা-ও। প্রথমে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট-এর ব্যানারে দু’টি নির্বাক ছবি করার পরে আরও বড় আকারে কাজে নামার পালা। কাহিনী নির্বাচিত হল শরৎচন্দ্রের ‘দেনাপাওনা'। পরিচালনভার পড়ল প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর ওপর। তাঁকে সুর-সঙ্গতি, শব্দধারণ ও চিত্রগ্রহণে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন যথাক্রমে রাইচাঁদ বড়াল, মুকুল বসু ও নীতিন বসু। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিভাননী দেবী শ্রেষ্ঠাংশে নির্বাচিত হলেন। শুরু হল নিউ থিয়েটার্স যুগ-এর। এর পরেই ক্রমে ক্রমে আসতে থাকবে নটীর পূজা, চণ্ডীদাস, দেবদাস, ভাগ্যচক্র, মুক্তি, দিদি, বিদ্যাপতি, জীবন-মরণ, ডাক্তার, কাশীনাথ, উদয়ের পথে-র মতো ইতিহাস তৈরি করা একের পর এক ছবি। বেশির ভাগই বাংলা-হিন্দি দ্বিভাষিক। আলাদা করে হিন্দি, উর্দু ছবিও হত অবশ্য। মহব্বত কে আঁসু, জিন্দা লাশ, সুবে কি সিতারা, পুরাণ ভকত, ডাকু মনসুর-এর নাম এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। নিউ থিয়েটার্সই দেবকী বসু, নীতিন বসু, বিমল রায়, ফণী মজুমদার, কেদার শর্মার মতো পরিচালক, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিকের মতো সঙ্গীতবিদ এবং কে সি দে, প্রমথেশ বড়ুয়া, কে এল সায়গল, পৃথ্বীরাজ কাপুর, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, বসন্ত চৌধুরী, উমাশশী, চন্দ্রাবতী দেবী, ভারতী দেবী, সুনন্দা দেবী, অরুন্ধতী দেবীর মতো নক্ষত্র তৈরি করেছে। শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রের সামগ্রিক মানচিত্রেই নিউ থিয়েটার্স এক অনন্য গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। এ হেন উজ্জ্বল অধ্যায়ও কিন্তু চিরস্থায়ী হয়নি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে অর্থ সংকটে পড়ে নিউ থিয়েটার্স। বিখ্যাত হাতিমার্কা ব্যানারে ছবি তৈরি বন্ধ হয়। নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনা সংস্থার ঋণ ঘিরে মামলা-মোকদ্দমার জের রিসিভার পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। অনেক বছর পরে ২০০১ সালে অবশ্য নিউ থিয়েটার্স তার লোগো ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছে। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর গতিপথ কিন্তু ভিন্ন। কারণ তার দায়িত্ব গিয়েছে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবের হাতে। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি ওই সঙ্কট মুহূর্তেই স্টুডিওর জমির একাংশে পৃথক সংস্থা হিসেবে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবের সূচনা। এর শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বি এন সরকারের পুত্র দিলীপ সরকার যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন কানন দেবী, উত্তমকুমার, অসিত চৌধুরী, আর বি মেহতারা। ইন্ডিয়া ল্যাবই স্টুডিও পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। ফলে নিউ থিয়েটার্সের নিজস্ব প্রযোজনা তখন স্তব্ধ হলেও স্টুডিওর অস্তিত্ব বেঁচে যায়। পরে অসিত চৌধুরী একাই ইন্ডিয়া ল্যাবের মালিকানা পান। তাঁর উত্তরাধিকারী রামলাল নন্দী আজও স্টুডিও চালাচ্ছেন।

নির্বাচিত বাংলা চিত্রপঞ্জী

এই ছবিগুলি (প্রথম ২টি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট-এর ব্যানারে) নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে নির্মিত।

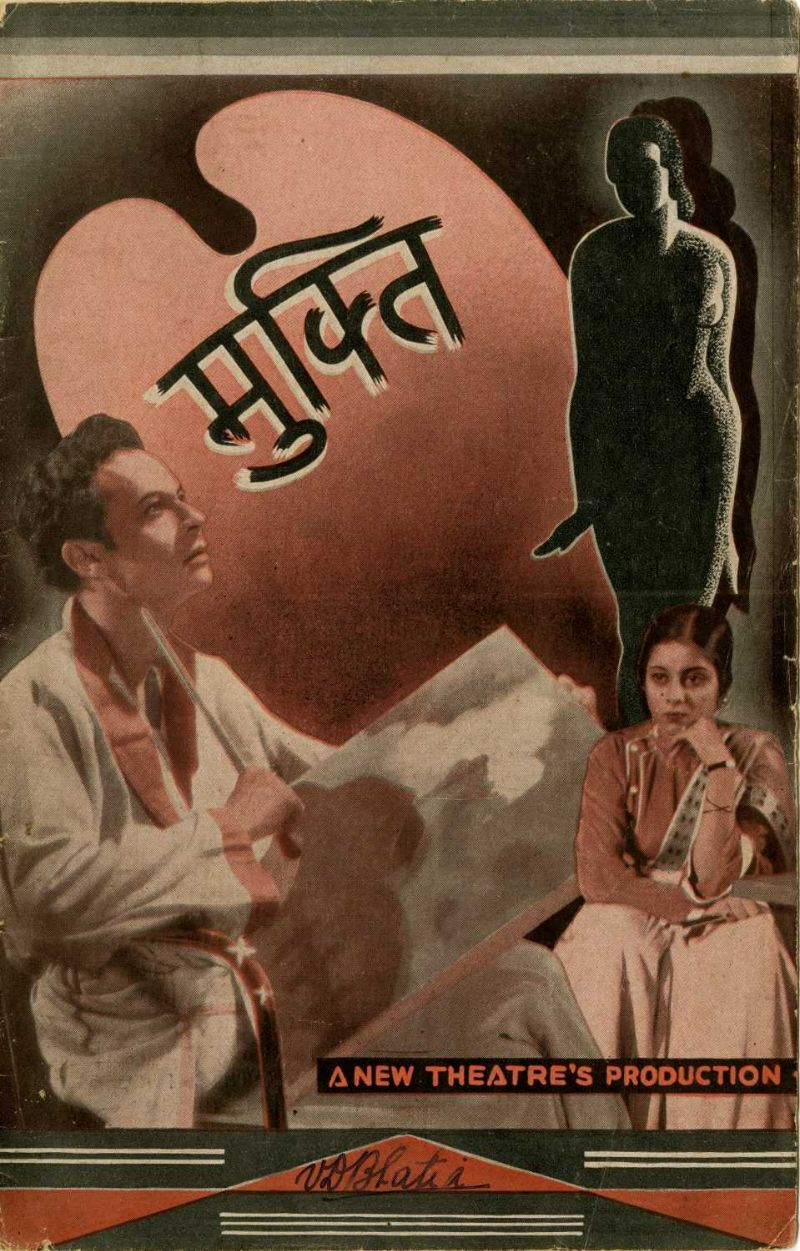

চোরকাঁটা (১৯৩১, নির্বাক), চাষার মেয়ে (১৯৩১, নির্বাক), দেনাপাওনা (১৯৩১), নটীর পূজা (১৯৩২), চিরকুমার সভা, (১৯৩২), চণ্ডীদাস (১৯৩২), সীতা (১৯৩৩), রূপলেখা (১৯৩৪), দেবদাস (১৯৩৫), ভাগ্যচক্র (১৯৩৫), দিদি (১৯৩৭), মুক্তি (১৯৩৭), বিদ্যাপতি (১৯৩৮), সাথী (১৯৩৮), সাপুড়ে (১৯৩৯), রজত জয়ন্তী (১৯৩৯), জীবন মরণ (১৯৩৯), ডাক্তার (১৯৪০), পরিচয় (১৯৪১), প্রতিশ্রুতি (১৯৪১), প্রিয় বান্ধবী (১৯৪৩), কাশীনাথ (১৯৪৩), উদয়ের পথে (১৯৪৪), দুই পুরুষ (১৯৪৫), নার্স সিসি (১৯৪৭), অঞ্জনগড় (১৯৪৮), মহাপ্রস্থানের পথে (১৯৫২), বকুল (১৯৫৪)

এই ছবিগুলি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে গৃহীত।

স্বামীজি (১৯৪৯), নববিধান (১৯৫৪), কঙ্কাবতীর ঘাট (১৯৫৫), রাইকমল (১৯৫৫), বিচারক (১৯৫৯), নীল আকাশের নীচে (১৯৫৯), ঝিন্দের বন্দী (১৯৬১, এনটি ২-র সঙ্গে), দেয়া নেয়া (১৯৬৩), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৬৩), শেষ অঙ্ক (১৯৬৩), চারুলতা (১৯৬৪), জতুগৃহ (১৯৬৪, এনটি ২-র সঙ্গে), গল্প হলেও সত্যি (১৯৬৬), নায়ক (১৯৬৬, এনটি ২-র সঙ্গে), চিড়িয়াখানা ( ১৯৬৭, এনটি ২-র সঙ্গে), বালিকা বধূ (১৯৬৭), নিশিপদ্ম (১৯৭০), কলকাতা ৭১ (১৯৭১), স্ত্রী (১৯৭২), ছুটির ফাঁদে (১৯৭৫), সন্ন্যাসী রাজা (১৯৭৫), বাবুমশাই (১৯৭৭), পারাবত প্রিয়া (১৯৮৪), প্রতিজ্ঞা (১৯৮৫), শত্রু (১৯৮৬), আতঙ্ক (১৯৮৬), অমর সঙ্গী (১৯৮৬, টেকনিশিয়ান্স ১ ও ২-এর সঙ্গে যৌথ ভাবে), গুরুদক্ষিণা (১৯৮৭), কড়ি দিয়ে কিনলাম (১৯৮৯, এনটি ২-এর সঙ্গে যৌথ ভাবে), তুফান (১৯৮৯), বদনাম (১৯৯০), যুগান্ত (১৯৯৫), দহন (১৯৯৭), সিঁদুর খেলা (১৯৯৯)

পুনশ্চ

নিউ থিয়েটার্স-এর ভাগ্যচক্র ছবিতে যে ভারতে প্রথম প্লেব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার হয়, তার উল্লেখ প্রায়শই দেখা যায়। কিন্তু নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে বসে শব্দযন্ত্রী মুকুল বসু যে বাণী দত্তকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের প্রথম প্লেব্যাক মেশিনটাই বানিয়ে ফেলেছিলেন, সেই ইতিহাসটা ওই বাক্যের মধ্যে কোথাও যেন চাপা পড়ে গিয়েছে। বিদেশ থেকে প্লেব্যাক মেশিন আনানোই যেত। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বসুর স্নেহধন্য মুকুল নিজে মেশিন তৈরি করতেই বেশি উৎসাহী ছিলেন। বামাদাস চট্টোপাধ্যায়ের সিস্টোফোনের পরে শব্দ প্রযুক্তিতে এটাই বাঙালির সবচেয়ে বড় অবদান।