ম্যাডান স্টুডিও/ইন্দ্রপুরী

ঠিকানা: এন এস সি বোস রোড

কার্যকাল: ১৯১৭-

প্রথম ছবি: সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র (১৯১৭)

ইন্দ্রপুরী স্টুডিও শুধু কলকাতার নয়, গোটা দেশেরই অন্যতম প্রাচীন স্টুডিও। কলকাতায় তৈরি প্রথম কাহিনিচিত্র সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র (১৯১৭), প্রথম বাংলা কাহিনিচিত্র বিল্বমঙ্গল (১৯১৯), প্রথম বাংলা সবাক ছবি জামাইষষ্ঠী (১৯৩১), সবই এই স্টুডিওর দান। ১৯১৭ সালে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজও তা থামেনি। নির্বাক যুগে ম্যাডান কোম্পানির তৈরি এই স্টুডিও পরিচিত ছিল ম্যাডান স্টুডিও নামে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ কোম্পানি খুলে তাঁবুতে ছবি দেখানোর কাজ শুরু করেছিলেন জামশেদজি ফ্রামজি ম্যাডান। মুভি ক্যামেরায় ছবিও উঠছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ছবি দেখানোর বরাত ম্যাডানই পেলেন। তত দিনে দাদাসাহেব ফালকে কাহিনিচিত্র বানিয়ে ফেলেছেন (রাজা হরিশচন্দ্র, ১৯১৩)। এবার কাহিনিচিত্র নির্মাণে আরও বড় করে বিনিয়োগের কথা চিন্তা করলেন ম্যাডানও। টালিগঞ্জে প্রায় দশ বিঘা জমি নিয়ে তৈরি হল স্টুডিও। ১৯২৩ সালে জামশেদজি ম্যাডান প্রয়াত হলে বাণিজ্যের হাল ধরলেন তাঁর জামাই রুস্তমজি ধোতিওয়ালা। সঙ্গে ম্যাডান সাহেবের দুই ছেলে, ফ্রামজি আর জাহাঙ্গীর। ছবির বাজার ক্রমশ বাড়ছে। ছবি তোলার আরও বড় আকারের বন্দোবস্ত চাই। নাচঘর পত্রিকার ১৯২৮ সালের ১৭তম সংখ্যায় লেখা হল, ম্যাডানদের নতুন স্টুডিও নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। কাল পরিণয় (১৯৩০), গিরিবালার (১৯৩০) মতো হিট ছবি উঠল নতুন স্টুডিওতেই। এক লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দিয়ে কলকাতায় প্রথম টকি মেশিনও আনল ম্যাডান। অমর চৌধুরী তুললেন প্রথম বাংলা টকি জামাইষষ্ঠী। কিন্তু ম্যাডানদের সুদিন ফুরিয়ে এল দ্রুত। ১৯৩১ সালেই মারা গেলেন রুস্তমজি। তার পরেই শুরু হয়ে গেল ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি স্টুডিও বিক্রি হয়ে গেল। কিনলেন রায়বাহাদুর শেঠ সুখলাল কারনানি। স্টুডিওর নতুন নাম হল টলিউড। তবে এই সময়টা কাজকর্ম স্তিমিত হয়ে পড়েছিল খানিক। কারনানি নিজস্ব প্রযোজনা তখনও শুরু করেননি। ইতিমধ্যে নিউ থিয়েটার্স, কালী ফিল্মস, রাধা ফিল্মস, ইস্ট ইন্ডিয়া, ভারতলক্ষ্মীর মতো প্রতিষ্ঠান বাংলা ছবির বাজার অনেকটাই দখল করে নেয়। তিরিশের দশকের শেষ, চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে আবার ভাগ্য ফিরল। রায়বাহাদুর নিজে প্রযোজনায় নামলেন। নাতি ইন্দ্রকুমারের নামাঙ্কিত ইন্দ্র মুভিটোনের ব্যানারে ছবি, পথিক (১৯৩৯)। প্রচারপুস্তিকায় স্টুডিওর নাম তখন মিলিয়েমিশিয়ে কখনও টলিউড স্টুডিও, কখনও ইন্দ্র মুভিটোন, কখনও বা ইন্দ্রপুরী বলে যেত কিছুদিন। ১৯৪৩ সাল থেকে ইন্দ্রপুরী নামটাই স্থায়িত্ব পায়, আজ অবধি সেই নামই চলছে। ইন্দ্র মুভিটোনের প্রযোজনায় একে একে আসতে থাকে শ্রীরাধা (১৯৪১), ব্রাহ্মণ কন্যা (১৯৪১), মিলন (১৯৪২), দেবর (১৯৪৩), কলঙ্কিনী (১৯৪৫), প্রমথেশ বড়ুয়ার চাঁদের কলঙ্ক (১৯৪৪ দ্বিভাষিক)। হিন্দি এবং পাঞ্জাবি ছবিও হয় বেশ কিছু। সেই সঙ্গে স্টুডিও ভাড়া নিতে অন্যান্য প্রযোজকদের আগ্রহও বাড়ে পাল্লা দিয়ে। এম পি প্রোডাকশনের প্রথম দিককার ছবিগুলো মায়ের প্রাণ (১৯৪১), উত্তরায়ণ (১৯৪১), শেষ উত্তর (১৯৪২) সবই তোলা হয়েছে ইন্দ্রপুরীতে। শেষ অবধি ইন্দ্রপুরী তার প্রযোজনার জন্য নয়, পরিষেবার জন্যই টিকে যায়। ১৯৪৬ সালে রায়বাহাদুর প্রয়াত হলে এই ইন্দ্রকুমারই স্টুডিওর দায়িত্ব নেন। পাঁচের দশকের গোড়ার দিকের একটা বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রপুরী মানে সাত-সাতটা ফ্লোর। ক্যামেরায় সুরেশ দাস, অজয় কর, অনিল গুপ্ত, শব্দবিভাগে জে. ডি. ইরানি, গৌর দাস, সম্পাদনায় কালী রাহা, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন দাস, রসায়নাগারে ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত...এঁরা সকলেই এক সময় ইন্দ্রপুরীর বেতনভুক কর্মী ছিলেন। মালিকানা হাতবদল হলেও ছ’টি ফ্লোর নিয়ে ইন্দ্রপুরী আজও কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত স্টুডিও। স্টুডিওর বর্তমান কর্ণধার তেজস দোশী।

নির্বাচিত বাংলা চিত্রপঞ্জী

(ম্যাডান স্টুডিও)

বিল্বমঙ্গল (১৯১৯), মহাভারত (১৯২০), নল দময়ন্তী (১৯২১), বিষবৃক্ষ (১৯২২), রামায়ণ (১৯২২), মাতৃস্নেহ (১৯২৩), নূর জাহান (১৯২৩), কমলে কামিনী (১৯২৪), পত্নী প্রতাপ (১৯২৪), মিশর রানী (১৯২৫), জয়দেব (১৯২৬), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৯২৬), দুর্গেশনন্দিনী (১৯২৭), চণ্ডীদাস (১৯২৭), সরলা (১৯২৮), কপালকুণ্ডলা (১৯২৯), ভারত রমণী (১৯৩০), গিরিবালা (১৯৩০), কাল পরিণয় (১৯৩০), দালিয়া (১৯৩০), রাধারাণী (১৯৩০), রাজসিংহ (১৯৩০), দেবী চৌধুরাণী (১৯৩১), নৌকাডুবি (১৯৩২), জামাইষষ্ঠী (১৯৩১), প্রহ্লাদ (১৯৩১), ঋষির প্রেম (১৯৩১), বিষ্ণুমায়া (১৯৩২), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৯৩২), জয়দেব (১৯৩৩), কলঙ্ক ভঞ্জন (১৯৩৩), ফ্যান্টম অফ ক্যালকাটা (১৯৩৫), সত্য পথে (১৯৩৫)

নির্বাচিত চিত্রপঞ্জী

(টলিউড স্টুডিও ১৯৩৫-১৯৩৯) ??

নির্বাচিত চিত্রপঞ্জী (ইন্দ্রপুরী)

এই ছবিগুলি ইন্দ্র মুভিটোনের প্রযোজনায় ইন্দ্রপুরীতে নির্মিত।

পথিক (১৯৩৯), রাসপূর্ণিমা (১৯৪১), শকুন্তলা (১৯৪১), ব্রাহ্মণ কন্যা (১৯৪১), শ্রীরাধা (১৯৪১), মিলন (১৯৪২), ভীষ্ম (১৯৪২), দেবর (১৯৪৩), চাঁদের কলঙ্ক (১৯৪৪) কলঙ্কিনী (১৯৪৫)

এই ছবিগুলি ইন্দ্রপুরীতে গৃহীত। মায়ের প্রাণ (১৯৪১), উত্তরায়ণ (১৯৪১), গরমিল (১৯৪২), শেষ উত্তর (১৯৪২), যোগাযোগ (১৯৪৩), নীলাঙ্গুরীয় (১৯৪৩), সহধর্মিণী (১৯৪৩), শহর থেকে দূরে (১৯৪৩), সন্ধি (১৯৪৪), ভাবীকাল (১৯৪৫), মানে না মানা (১৯৪৫), চন্দ্রশেখর (১৯৪৭), কামনা (১৯৪৯), হানাবাড়ি (১৯৫২), বৌঠাকুরানীর হাট (১৯৫৩), অঙ্কুশ (১৯৫৪), হ্রদ (১৯৫৫), চলাচল (১৯৫৬), শ্যামলী (১৯৫৬), গরিবের মেয়ে (১৯৬০), অশান্ত ঘূর্ণি (১৯৬৪), নতুন জীবন (১৯৬৬), শেষ থেকে শুরু (১৯৬৯), সীমাবদ্ধ (১৯৭১), জয় জয়ন্তী (১৯৭১), মর্জিনা আবদাল্লা (১৯৭৩, এন টি ২-এর সঙ্গে), সোনার কেল্লা (১৯৭৪), মোহনবাগানের মেয়ে (১৯৭৬), জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৯), ঘরে বাইরে (১৯৮৪), অন্তর্ধান (১৯৯১), আগন্তুক (১৯৯২), হীরের আংটি (১৯৯২), পাতালঘর (২০০৩, এন টি ১-এর সঙ্গে যৌথ ভাবে) শুকনো লঙ্কা (২০১০)

পুনশ্চ

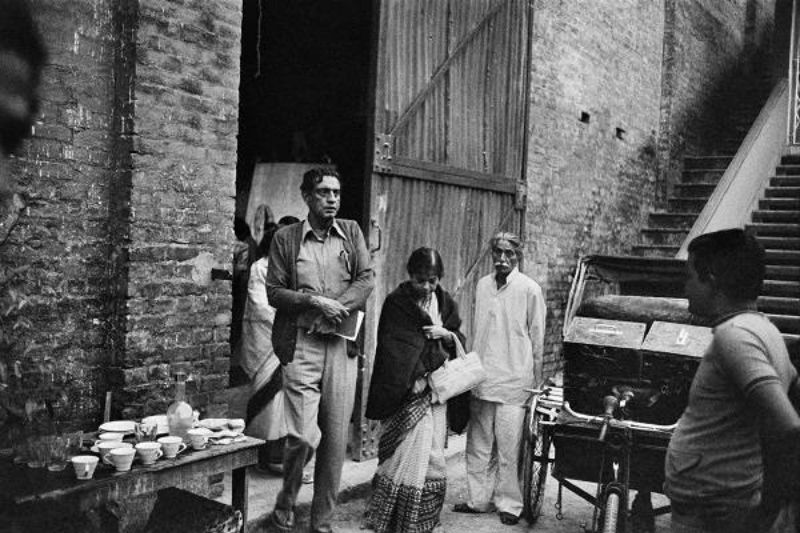

সত্যজিৎ রায়ের অনেক ছবিরই শুটিং ইন্দ্রপুরীতে। তাঁর শতরঞ্জ কে খিলাড়ির (১৯৭৭) শুটিংও এখানে। বিশাল সেট পড়ল। লখনৌয়ি মহল্লা যেন সটান উঠে এল কলকাতার স্টুডিওয়। রিচার্ড অ্যাটেনবরো, আমজাদ খান, সঞ্জীব কুমার, সইদ জাফরি সবাই এখানেই এসে শুটিং করে গেলেন।