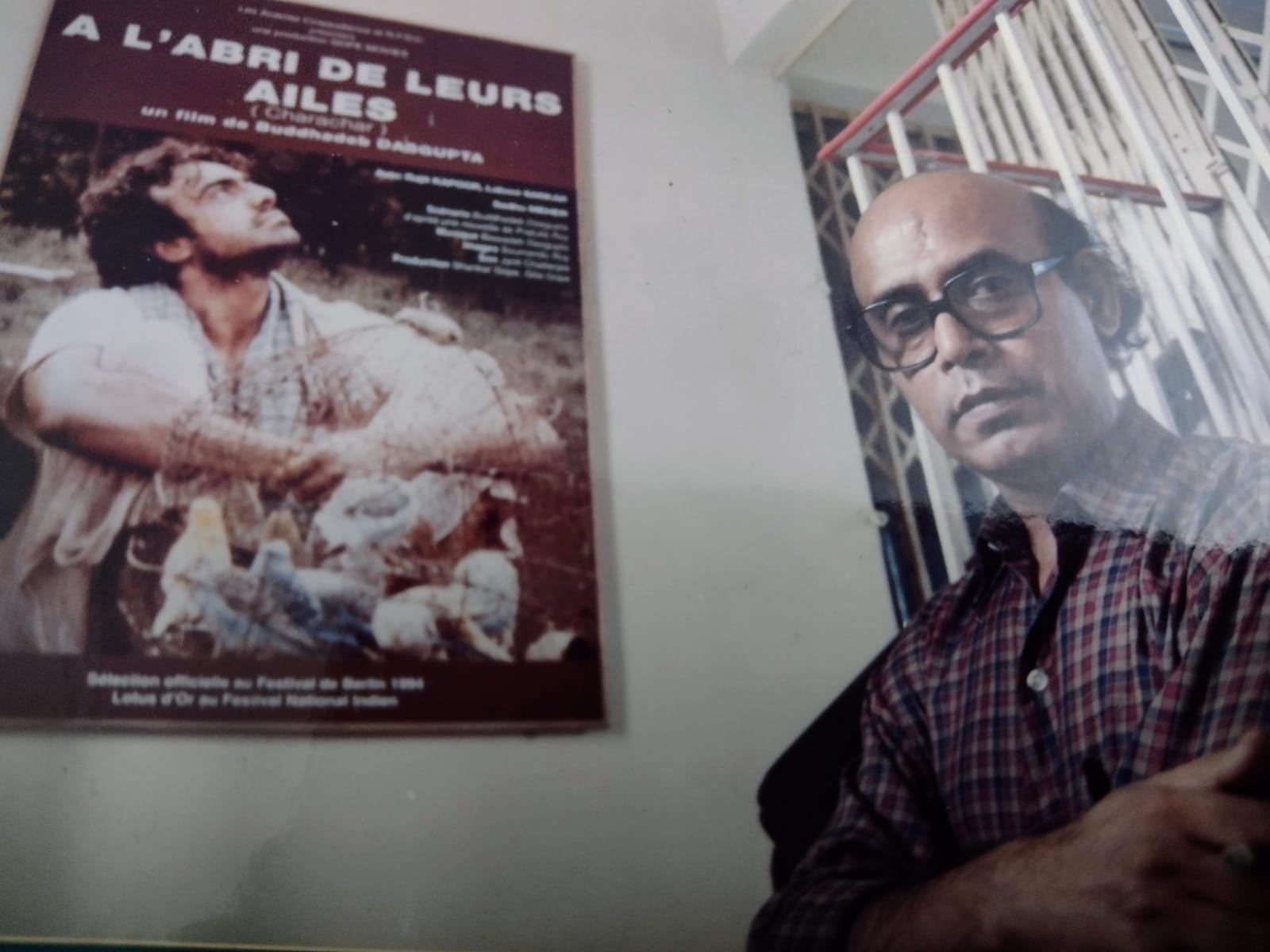

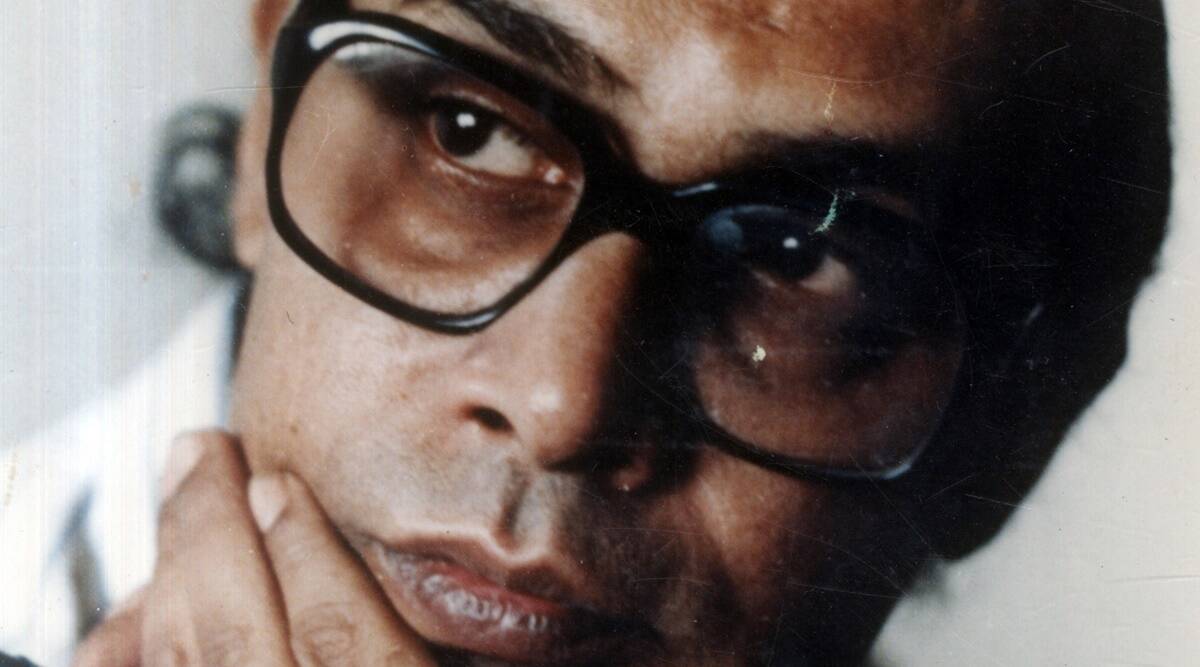

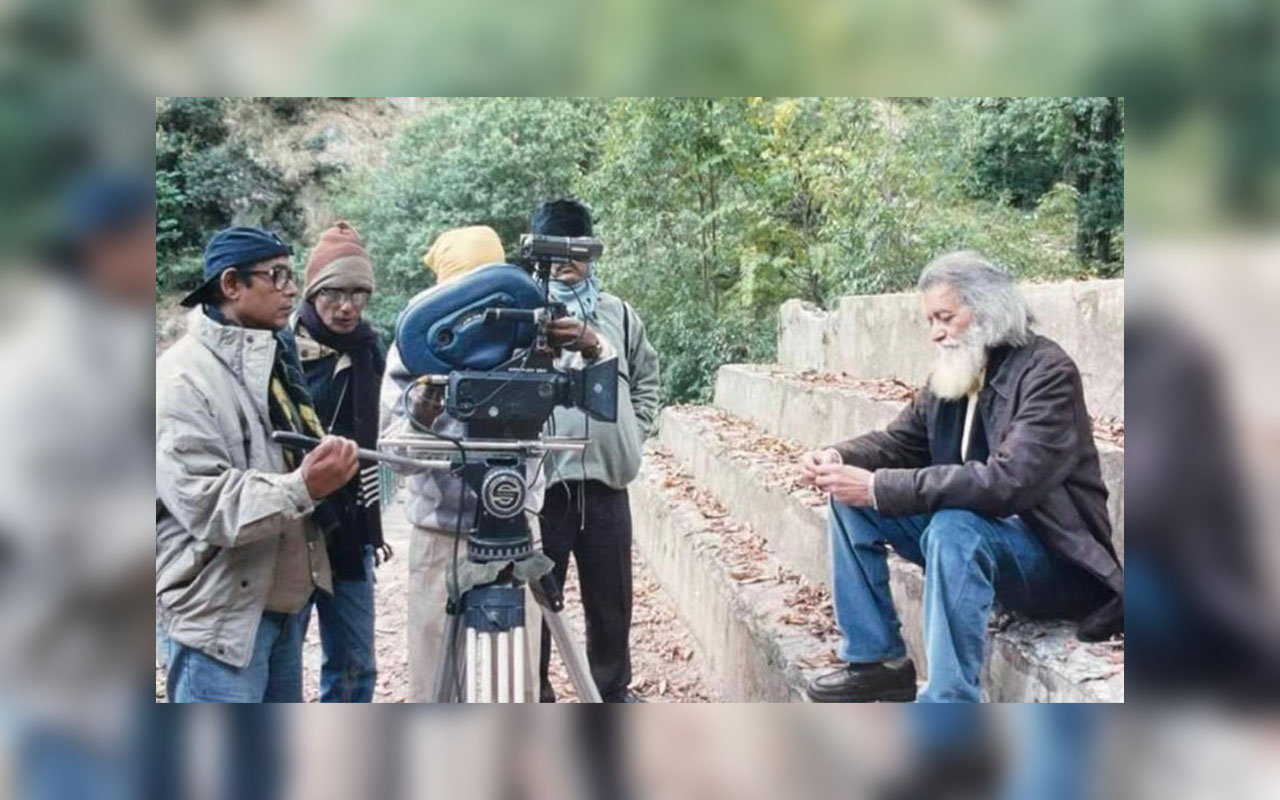

কবি ও পরিচালক সত্তার পাশাপাশি বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপকও ছিলেন। বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নির্মিত সব ছবিতেই তাঁর কাব্যভাষার স্বতন্ত্র ছাপ ধরা পড়ে। কাহিনিচিত্রর পাশাপাশি অনেকগুলি তথ্যচিত্রও পরিচালনা করেছিলেন বুদ্ধদেব। তাঁর নিজের কথায়, তিনি একটা করে কাহিনিচিত্র বানাতেন, আর তার পরে একটা করে তথ্যচিত্র। “চিত্রনাট্যের প্রথম শব্দগুলো লেখা থেকে শুরু করে প্রথম প্রিন্টের কালার কারেকশন পর্যন্ত একটা ছবি বানানোর যে পুরো প্রক্রিয়াটা, সেটা মানুষকে পাগল করে দিতে পারে, তাকে এমন একটা ভয়ের গভীরে ঠেলে দিতে পারে যে কাজটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর মানুষ সম্পূর্ণ একা হয়ে যায়,” একবার বলেছিলেন তিনি। একাধিক জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন, ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ইন্ডিয়ান প্যানোরামায় নির্বাচিত হয়েছে তাঁর বেশ কিছু তথ্যচিত্রও।

ডিপ ফোকাস

চিত্রপঞ্জী

- দ্য কন্টিনেন্ট অফ লাভ (১৯৬৮)

- ঢোলের রাজা ক্ষীরোদ নট্ট (১৯৭৩)

- ফিশারমেন অফ সুন্দরবন (১৯৭৪)

- শরৎচন্দ্র (১৯৭৫)

- বিজ্ঞান ও তার আবিষ্কার (১৯৮০)

- রিদম্ অফ স্টিল (১৯৮১)

- ইন্ডিয়ান সায়েন্স মার্চেস অ্যাহেড (১৯৮৪)

- স্টোরি অফ গ্লাস (১৯৮৫)

- ইন্ডিয়া অন দ্য মুভ (১৯৮৫)

- সেরামিকস্ (১৯৮৬)

- আরণ্যক (১৯৯৬)

- কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার (১৯৮৭)

- হিস্টরি অফ ইন্ডিয়ান জুট (১৯৯০)

- আ পেইন্টার অফ এলোকুয়েন্ট সাইলেন্স: গণেশ পাইন (১৯৯৮)

- বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৯৮)

- জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি (২০০০)

- উমা (২০০০)

- মিটিং মনজিত (২০০২)

- রবিন (২০০৩/০৪)

- ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা (২০০৬)

- নৌশাদ: দ্য মেলোডি কন্টিনিউজ্ (২০০৬)

- বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি (২০১০)

- থ্রি টাইমস, থ্রি উওমেন অ্যান্ড দ্য বর্ডার (২০১০)

- ময়ুরভঞ্জ ছৌ: দ্য আর্ট অ্যান্ড দ্য আর্টিস্ট (২০১৫)

পুরস্কার

- ১৯৮৬ সালে ৩৪তম জাতীয় পুরস্কারে সেরা যন্ত্রশিল্পভিত্তিক ছবির পুরস্কার পায় 'দ্য স্টোরি অফ গ্লাস'। পরিচালক হিসেবে রজত কমল পান বুদ্ধদেব, ‘এদেশের কাচ শিল্পকে সবিস্তারে অথচ আকর্ষক ভাবে তুলে ধরার জন্য’।

- ১৯৯৮ সালে ৪৬তম জাতীয় পুরস্কারে 'আ পেইন্টার অফ এলোকুয়েন্ট সাইলেন্স: গণেশ পাইন' ছবির জন্য পরিচালক ও প্রযোজক হিসেবে যুগ্ম রজত কমল পান বুদ্ধদেব। ছবিটি যুগ্মভাবে সেরা শিল্প/সংস্কৃতি সংক্রান্ত ছবির পুরস্কার পায় ‘এক শিল্পীর প্রতি আর এক শিল্পীর হৃদয়স্পর্শী শ্রদ্ধার্ঘ্য, এবং এক চিত্রশিল্পীর গোপন ভাবনার জগতকে ভাষা দেওয়ার জন্য’। একই ছবির জন্য বিশ্বদেব দাশগুপ্ত সেরা সঙ্গীত পরিচালনার পুরস্কার পান, ‘দৃশ্যের সঙ্গে এক অন্তর্নিহিত ছন্দের ধারণাকে সার্থকভাবে মেলানোর জন্য’।

- ২০০১ সালে ৪৯তম জাতীয় পুরস্কারে সেরা নন-ফিচার ছবি পরিচালনার পুরস্কার পায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। পরিচালককে স্বর্ণকমল প্রদান করা হয় ‘ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসের এক শিল্পসম্মত উপস্থাপনা’-র জন্য।

- ২০০২ সালে ৫০তম জাতীয় পুরস্কারে সেরা জীবনীমূলক ছবি ঘোষিত হয় 'মিটিং মনজিত'। পরিচালক হিসেবে বুদ্ধদেব রজত কমল পান ‘এক শিল্পীর জীবন, তাঁর অবচেতন এবং ক্যানভাসে তার প্রকাশকে তুলে ধরতে চলচ্চিত্রমাধ্যমের মর্মস্পর্শী ব্যবহারের জন্য। শিল্পী, তাঁর বান্ধবী ইনা এবং পরিচালকের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ককে অনবদ্যভাবে তুলে ধরে ছবিটি’।

পুনশ্চ

১৯৯৯ সালে কবি শঙ্খ ঘোষ বুদ্ধদেবকে নিয়ে পোর্ট্রেট নামে একটি তথ্যচিত্র বানিয়েছিলেন। ছবিটিতে পরিচালকের পিয়ানো বাজানোর ফুটেজ আছে। ২০১৫ সালে তাঁকে নিয়ে মায়েস্ত্রো – আ পোর্ট্রেট (বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত) নামে ৫২ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র বানান সুপ্রিয়া সুরি।