চারুলতা

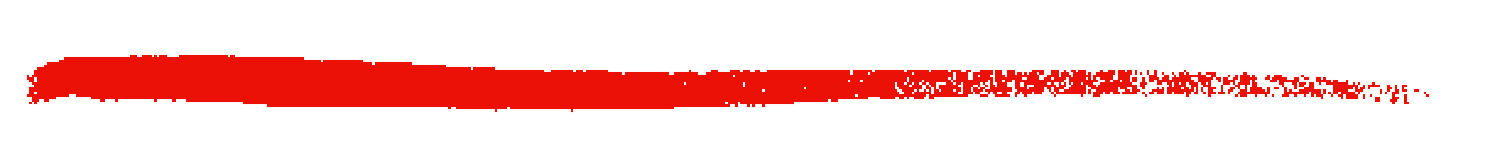

নামে কী আসে যায়, বলেন অনেকেই। অথচ নামের মধ্যে ধরা থাকে কত কিছুই। সত্যজিৎ রায় যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নষ্টনীড় গল্প থেকে ছবি করা মনস্থ করলেন, ছবির নাম হিসেবে নষ্টনীড়ই ওঁর মাথায় ছিল। প্রথম দিককার বিজ্ঞাপন, পোস্টার ইত্যাদি নষ্টনীড় নামেই হয়েছিল। কিন্তু ছবির নাম রেজিস্ট্রেশন করাতে গিয়ে দেখা গেল, নষ্টনীড় নামে একটি ছবি হয়েই আছে। এম পি প্রোডাকশন্সের নষ্টনীড়, সুনন্দা দেবী, কমল মিত্র এবং উত্তমকুমার অভিনীত নষ্টনীড় মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫১ সালের ২৪ অগস্ট। পরিচালক ছিলেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। একই নামে আবার ছবি হলে গুলিয়ে যেতে পারে দর্শকের। সত্যজিৎ প্রথমে দুটো নাম ভাবেন, অমল আর ভূপতি। কিন্তু শেষে চারুলতা নামটাই ওঁর মনে ধরে। আর ওই নামটাই ছবির জন্য অমোঘ হয়ে ওঠে।

এ ছবির বিখ্যাত দোলনার দৃশ্য যেখানে মাধবী মুখোপাধ্যায় গুন গুন করে ফুলে ঢলে ঢলে গাইছেন, নিজের এক স্মৃতিচারণে মাধবী জানিয়েছেন, ওই দৃশ্যটির শুটিং হয়েছিল শিবপুরের বিই কলেজে।

চারুলতা মুক্তি পায় ১৯৬৪ সালের ১৭ এপ্রিল শ্রী, প্রাচী আর ইন্দিরাতে।

আকালের সন্ধানে

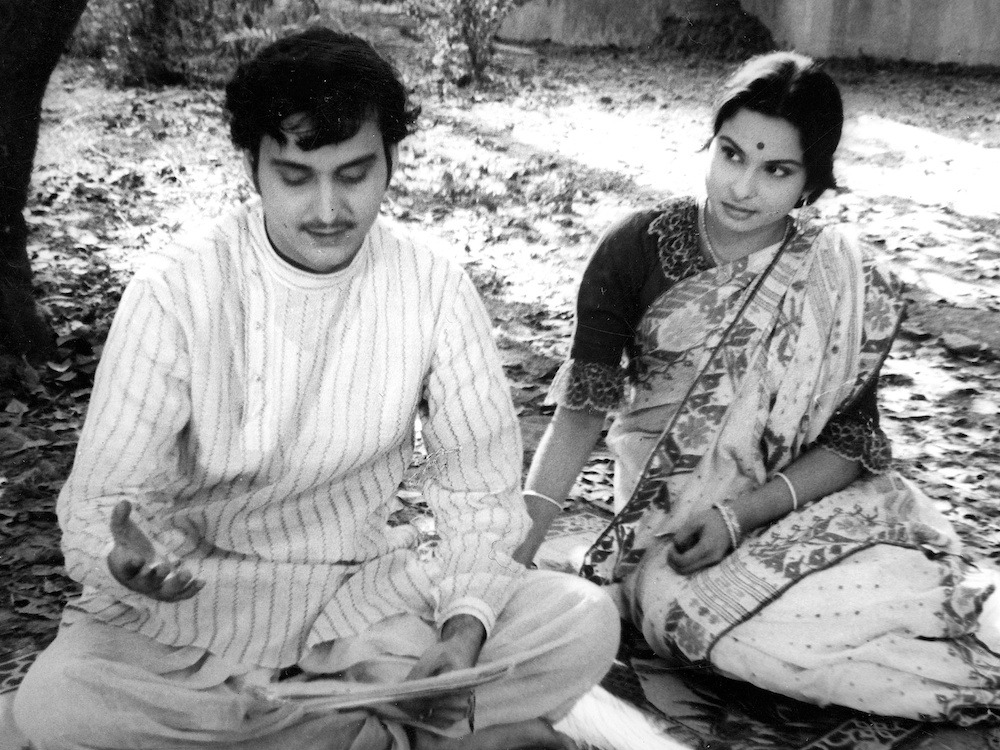

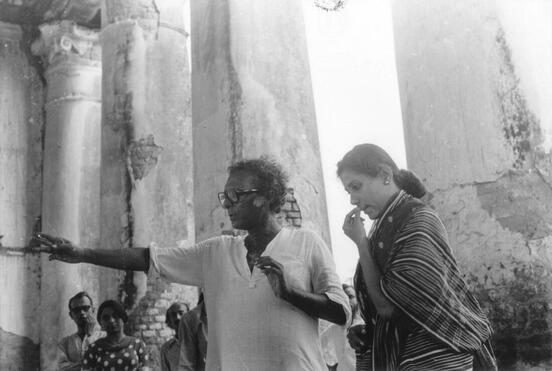

'অস্বাভাবিক রকম স্বাভাবিক'। স্মিতা পাটিলকে এই ভাবেই বর্ণনা করতেন মৃণাল সেন। প্রথম বার স্মিতাকে দেখে, বিশেষত স্মিতার চোখ দুটো দেখে অবিকল মিল খুঁজে পেয়েছিলেন গীতা সেনের সঙ্গে। অভিনেত্রী গীতা সেন মৃণালের স্ত্রী। আর স্মিতা অভিনয় করতে এসেছেন আকালের সন্ধানে ছবিতে। মৃণাল লিখেছেন, স্মিতা এতই মাটির মানুষ ছিলেন যে ওঁকে দেখে নায়িকা বলে মনেই হত না। কিন্তু ক্যামেরা চালু হওয়া মাত্র অবলীলায় চরিত্রের মধ্যে ঢুকে যেতেন। ওঁর মুখশ্রীতে একই সঙ্গে একটা লজ্জা আবার সেই সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করার দৃঢ়তা ফুটে উঠত।

স্মিতা নিরামিষাশী ছিলেন। এখানে ইউনিটের বাকি সকলেই মাছ মাংস খেতেন। স্মিতা নিজেই একটা আলাদা স্টোভে নিরামিষ রান্না করে নিতেন। একদিন ওঁর অভিনয় না থাকা সত্ত্বেও চলে এলেন।মৃণাল সেনের কাঁধে হাত রেখে শুটিং দেখতে থাকলেন। দৃশ্যটি ছিল, একজন মহিলা সদ্য বিধবা হয়েছেন। আরও দুজন মহিলা তাঁকে সামলাচ্ছেন আর বিধবা মহিলাটি অঝোরে কেঁদে বলছেন, "আমি আর ও ঘরে যেতে পারব না"। হঠাৎ মৃণাল বুঝতে পারলেন যে স্মিতার হাত তাঁর কাঁধটা চেপে ধরেছে এবং স্মিতা নিজে কেঁদে চলেছেন।

এই রকম ঘটনা আরও একবার ঘটে স্মিতাকে একটি দৃশ্য বোঝানোর সময়। শুটিংয়ের একদিন আগে দুপুরে খেতে বসে মৃণাল স্মিতাকে দৃশ্যটি বোঝাতে শুরু করলেন। দুর্গা (শ্রীলা মজুমদার) নামে একটি চরিত্রের সঙ্গে স্মিতার কথোপকথন। দুর্গা স্মিতার বাড়িতে কাজ করে। দুর্গার ছেলে অসুস্থ জেনে তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করে স্মিতার চরিত্রটি তাকে মাইনের টাকা দিতে চায়। কিন্তু দুর্গার পক্ষাঘাতগ্রস্ত বর তাকে সেই টাকা নিতে দেয় না। সে ওই ভাবে টাকা নেওয়ায় বিশ্বাসী নয়। শেষে দুর্গা স্মিতাকে টাকা ফেরত দিয়ে বলে যে সে আর কাজে আসবে না।

পুরোটা শোনার পর, মৃণাল লিখছেন, স্তম্ভিত স্মিতার চোখ দুটো জলে ভরে যায়। মাথা নামিয়ে নিজের থালায় কিছুক্ষণ আঙুল বুলিয়ে তিনি বলে ওঠেন, "আমি কি একবারের জন্য দুর্গার সাথে দেখা করতে পারব না?" স্মিতার আর সেদিন দুপুরে খাওয়া হয়নি। কিছুক্ষণের জন্য সিনেমার চরিত্র যেন আসল মানুষটির ওপর চেপে বসেছিল।

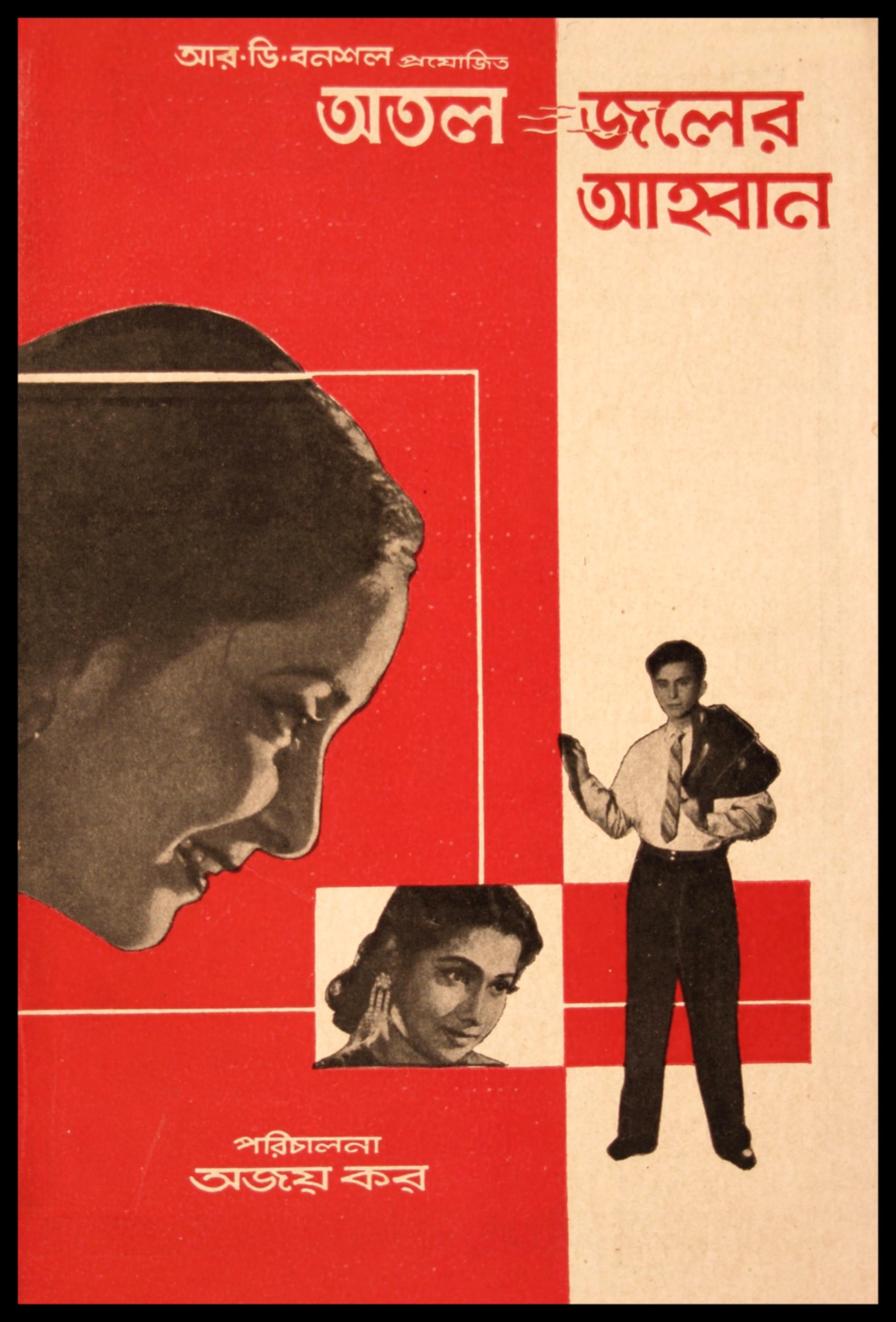

অতল জলের আহ্বান

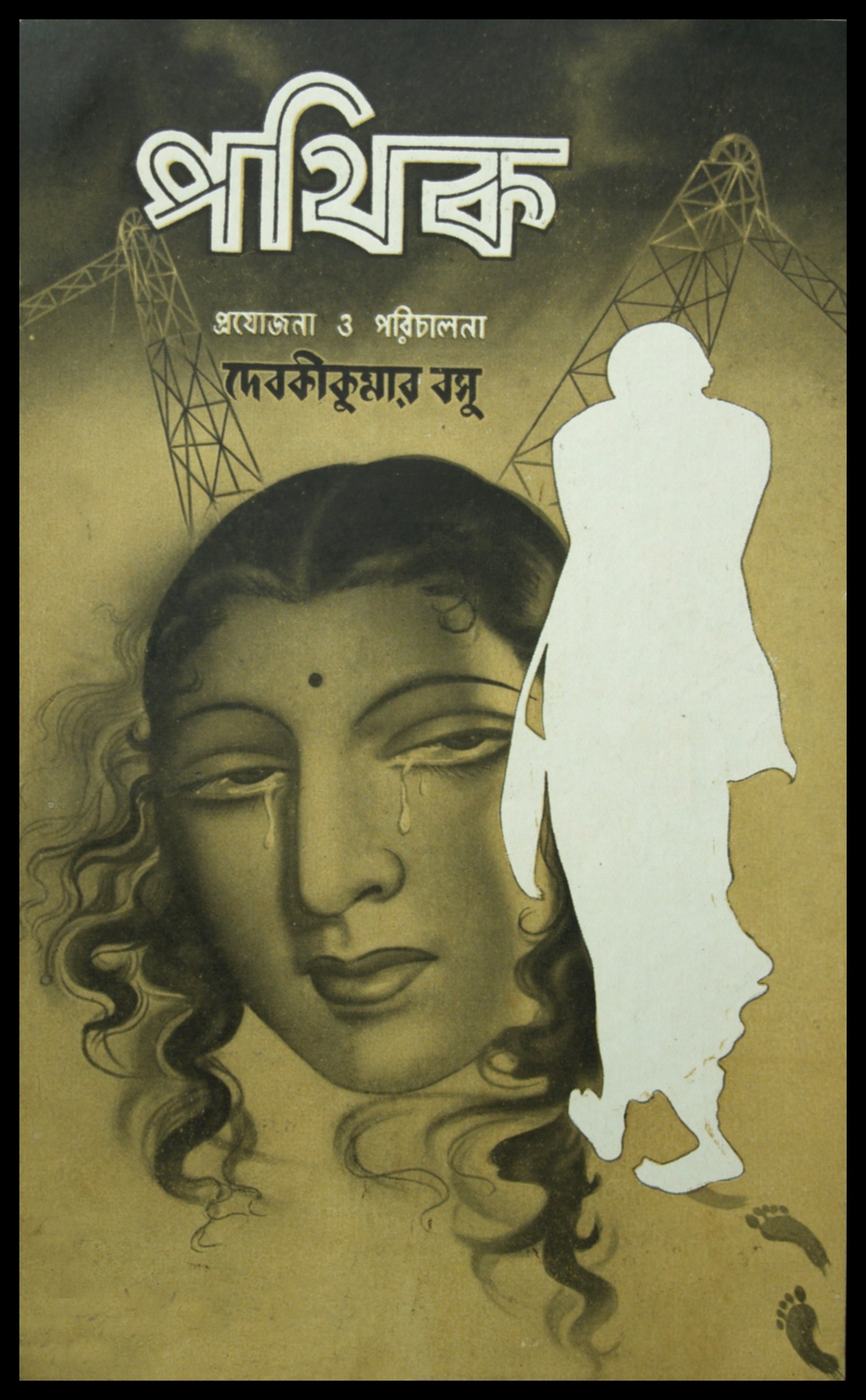

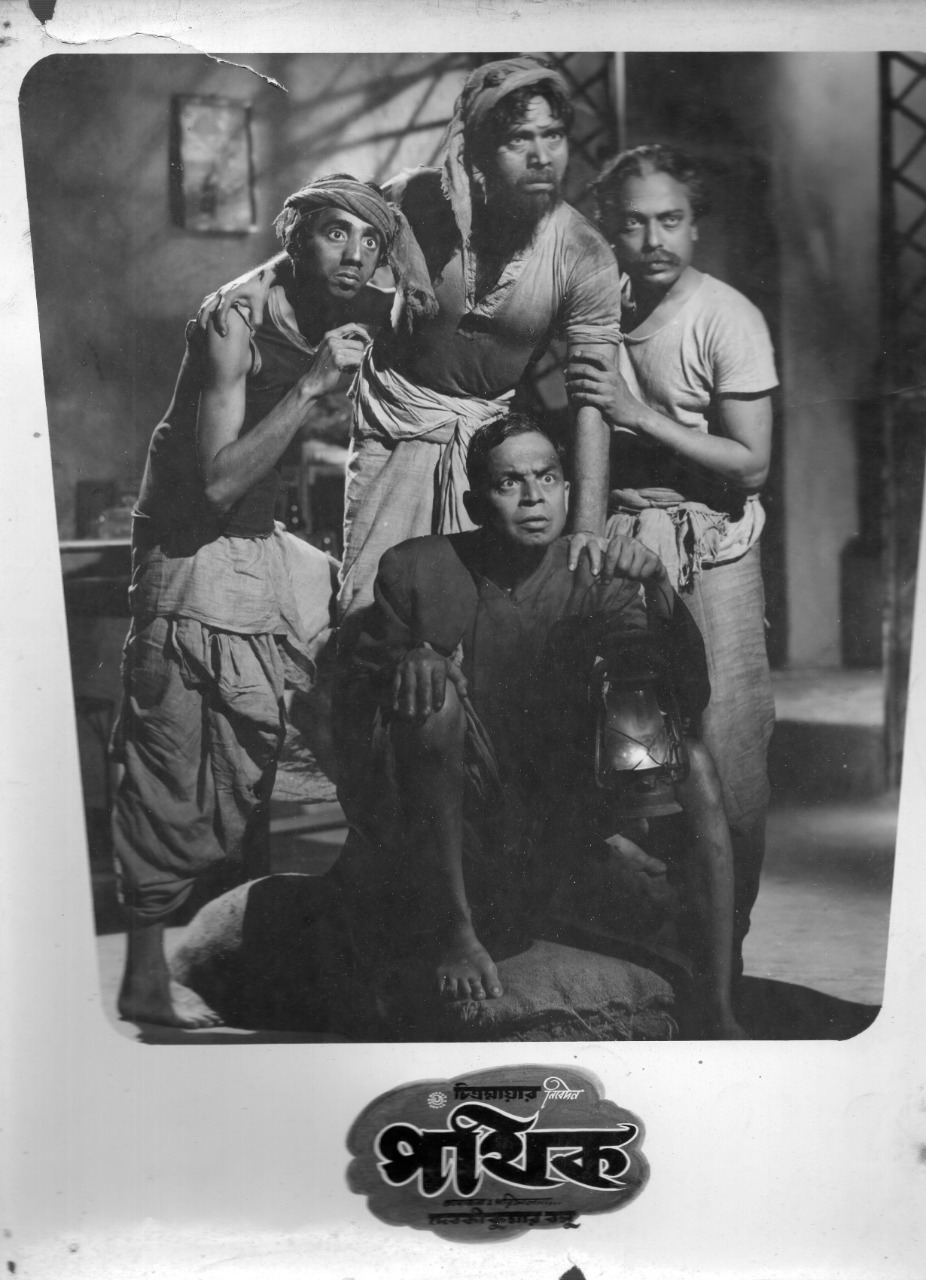

পথিক

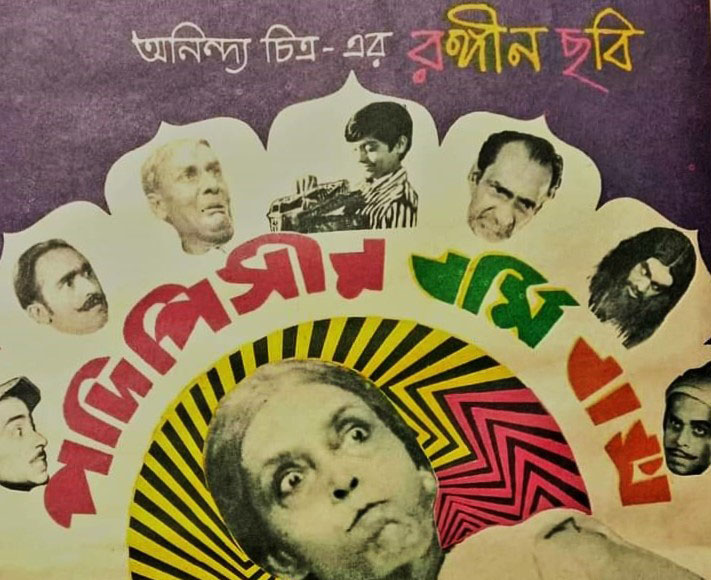

পদিপিসির বর্মিবাক্স

চাওয়া পাওয়া