সুব্রত মিত্র, সৌমেন্দু রায় এবং অশোক মেহেতার মতন অভিজ্ঞ কুশলীদের চিরন্তন ফ্রেমিং থেকে শুরু করে সমসাময়িক অভীক মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত, বহু দক্ষ সিনেমাটোগ্রাফারেরা যেভাবে বড় পর্দায় দুর্গাপুজোর দৃশ্যাবলী ফুটিয়ে তুলেছেন তার সাক্ষী বাংলা সিনেমা। আজকের যুগেও সিনেমায় দুর্গাপুজোর দৃশ্য ওরিয়েন্টাল এক্সোটিকার অতিরঞ্জিত ধারণার সঙ্গে সমার্থক হয়ে ওঠা ধুনুচি নাচ, লাল পাড় শাড়ি পরিহিতা নারী এবং সিঁদুর মাখানো মুখেই সীমাবদ্ধ কিনা সেটাই ক্যামেরার পেছন থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন প্রখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার সুপ্রতিম ভোল।

বিএফএ এই কাজের দায়িত্ব নিল কেন:

বাংলা

সিনেমায় দুর্গা পুজো র দৃশ্যায়ন বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছে।

কিন্তু পুরোনো নথি ঘাটলেই বোঝা যাবে যে সিনেমাটোগ্রাফারেরা চিত্রগ্রহণের বিবিধ পন্থার দ্বারা যে ভাষার সৃষ্টি করেন তার যথার্থ

মূল্যায়ন হয়নি। সেই কারণেই আমরা, যা নিয়ে এতদিন কিছু লেখা হয়নি সেগুলো নিয়ে, জাতীয়

পুরস্কার প্রাপ্ত সিনেমাটোগ্রাফার, সুপ্রতিম ভোলকে ভিউফাইন্ডারে চোখ রেখে এই নিবন্ধ

রচনার অনুরোধ করেছিলাম।

সিনেমার-পর্দায়

জাঁকজমকপূর্ণ এক পৃথিবীর ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য বাস্তবধর্মী চরিত্রদের কাল্পনিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে

দৃশ্যায়িত করা অথবা চিত্রনাট্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার খাতিরে ফিল্মে সামাজিক, রাজনৈতিক

ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির

প্রবণতা কী নিছকই মুষ্টিমেয় কিছু চিত্রপরিচালকের এক মোহগ্রস্ত প্রয়াস? একেবারে গোড়া

থেকেই কিন্তু পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকারদের সিনেমার মাধ্যমে এইরকম দৃশ্যাবলীর রূপায়ণ

ঘটাতে দেখেছি আমরা। সাদা-কালো সিনেমার সময় থেকে শুরু করে এখনো অবধি এই ধারা প্রবহমান।

প্রশ্নটা হল পরিবেশ সৃষ্টির এই প্রথা ঠিক কতটা দক্ষতার সঙ্গে

সিনেমায় গল্প বলার কাজে

ব্যবহার করা হয়েছে।

আকাশে

ভাসমান পেঁজা তুলোর মত মেঘের প্রেক্ষাপটে , চারদিকে মহাসমারোহে ঢাকের বাদ্যি বেজে ওঠার

প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে একবার ভেবে দেখাই যাক যে কেমন ভাবে বিভিন্ন দশকে সিনেমাটোগ্রাফারদের

নৈপুণ্যে, পরিচালকদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বাংলা সিনেমায় গল্পের কথক ঠাকুরের ভূমিকায়

অবতীর্ণ হয়েছে দুর্গাপুজোর দৃশ্যাবলী। এই ধরণের দৃশ্যের নান্দনিকতা

গতানুগতিক থোড়-বড়ি খাড়ায় সীমাবদ্ধ, না কি সময়ের সঙ্গে

সিনেমায় অভিব্যক্তির

এক নতুন ভাষা যোগ করেছে - সেটাও যাচাই করা প্রয়োজন। কারণ, সিটিজেন কেনের পরিচালক অরসন

ওয়েলস তো বলেইছেন, "ক্যামেরা কবির মানসচক্ষুর সমতুল্য হতে না পারলে, ফিল্মটিও

কালোত্তীর্ণ হবে না"।

সাদা-কালো সিনেমা এবং উৎসবের বর্ণাঢ্য জৌলুস

বিখ্যাত

সিনেমাটোগ্রাফার সুব্রত মিত্র, সৌমেন্দু রায়, অশোক মেহতা এবং অভীক মুখোপাধ্যায়রা

যেভাবে দুর্গাপুজোর চিত্রায়ণ করেছেন, সেই সব অপূর্ব দৃশ্য এবং ফ্রেমিং সময়ের পরীক্ষায়

সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। সাদা-কালো সিনেমায় দুর্গাপুজো

র রংগুলোকে যেভাবে ফুটিয়ে

তোলা হত তা আমায় কৈশোরকাল থেকেই মুগ্ধ করত। এক্ষেত্রে, মনোক্রমে শ্যুট করবার সবচেয়ে

বড় চ্যালঞ্জটি ছিল রঙের অভাব সত্বেও উৎসবের বর্ণময়তার প্রকাশ ঘটানো। পথের পাঁচালী

(১৯৫৫), দেবী (১৯৬০), অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি (১৯৬৭), বিরাজ বউ (১৯৭২) এবং তিতাস একটি নদীর

নাম (১৯৭৩) - এই ফিল্মগুলি প্রমাণ করে দিয়েছে যে রঙের অভাব দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতা

কখনোই বিশ্ব-সিনেমার ইতিহাসে ছাপ ফেলার মতন অসামান্য দৃশ্যের চিত্রায়ণের পরিপন্থী

হতে পারেনা।

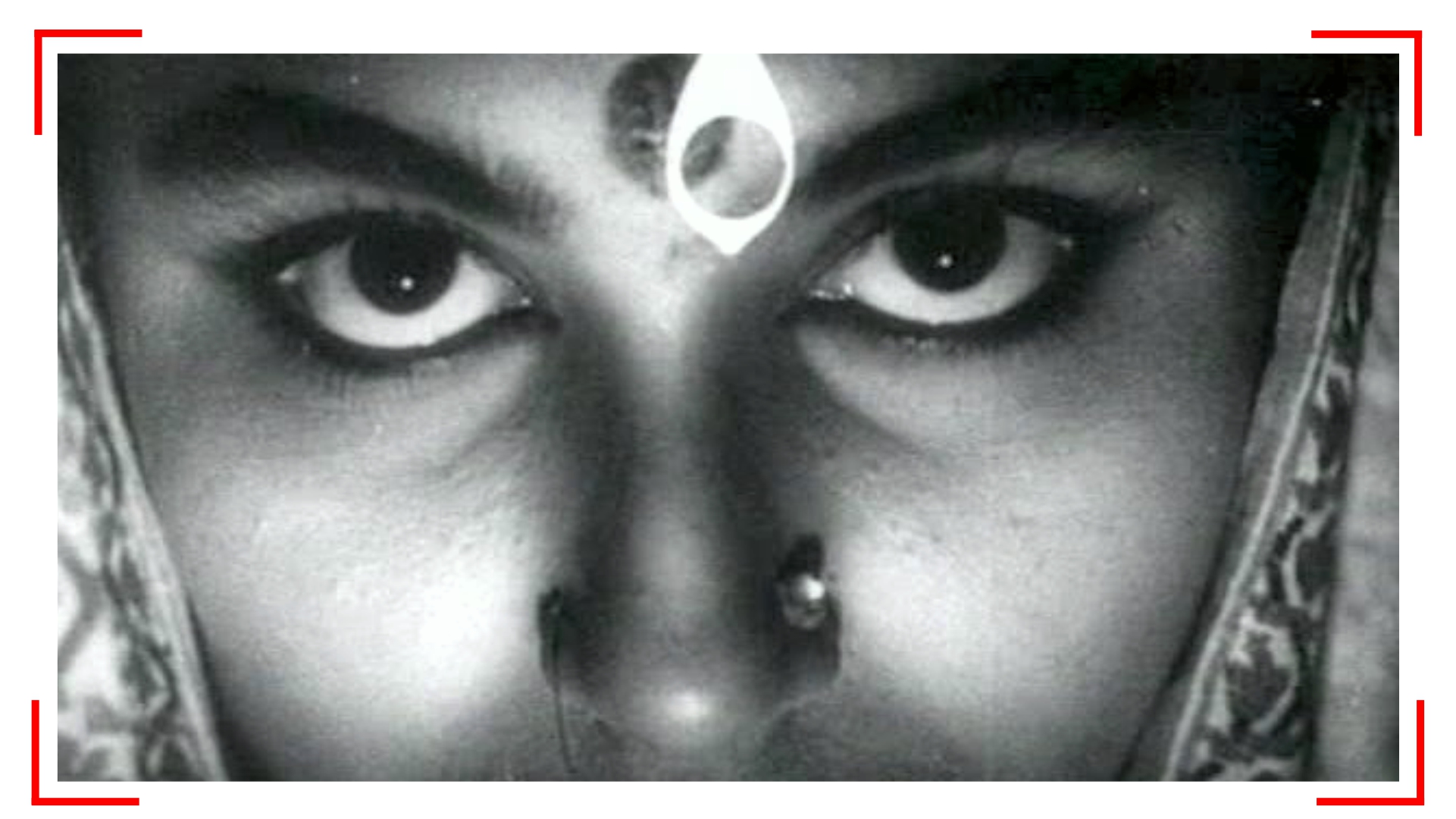

দেবী ফিল্মটিতে আলো-আঁধারির খেলায আবেগের নাটকীয় উত্থান-পতনকে ব্যক্ত করে। অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে কালো রঙটির যে অভাবনীয় ফ্রেমিং এবং কনট্রাস্ট আলোর তারতম্য প্রয়োগ করা হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।ফিল্মটির সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানোর নেপথ্যে আছে গাড় ছায়া, ন্যূনতম কনট্রাস্ট স্কেল এবং আলোর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

সুব্রত মিত্রের সবচেয়ে প্রাণবন্ত এবং মর্মস্পর্শী কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হল দেবী (১৯৬০)।কনট্রাস্ট ফ্রেমিং এবং আলোর তারতম্যের মাধ্যমে, অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতার সঙ্গে তিনি অনুভূতি এবং মানব মনের গভীরে স্থিত চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। রক্ত-মাংসের মানবীর ওপর দেবীত্বের গুরুভার চাপানোর ফলে জটিল এই কাহিনীটি আরোই মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। এই ফিল্মে সিনেমাটোগ্রাফির অন্যতম দিকপালের নিপুণ কম্পোজিশনগুলো দেখলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গল্প বলার ধরণটি যদি মনোযোগ ধরে রাখতে পারে, সেক্ষেত্রে রঙের অভাব আমার কাছে কোন বড় ব্যাপার নয়। আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রেও মনোক্রম মোটেও কোন বাধা হয়ে ওঠেনা। সেটাই বরং দর্শকের মনে এক প্রগাঢ় আবেশ সৃষ্টি করে। দেবী ফিল্মটিতে আলো-আঁধারির খেলায আবেগের নাটকীয় উত্থান-পতনকে ব্যক্ত করে। অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে কালো রঙটির যে অভাবনীয় ফ্রেমিং এবং কনট্রাস্ট আলোর তারতম্য প্রয়োগ করা হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।ফিল্মটির সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানোর নেপথ্যে আছে গাড় ছায়া, ন্যূনতম কনট্রাস্ট স্কেল এবং আলোর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। এগুলোই বোধহয় সুব্রত মিত্রের সিনেমাটোগ্রাফিকে খ্যাতির শিখরে নিয়ে গেছে। দেবী'র মত একটি ফিল্মের চিরন্তন এবং অমলিন আকর্ষণের কারণও একই।

ছবির ভেতর আরেক ছবি

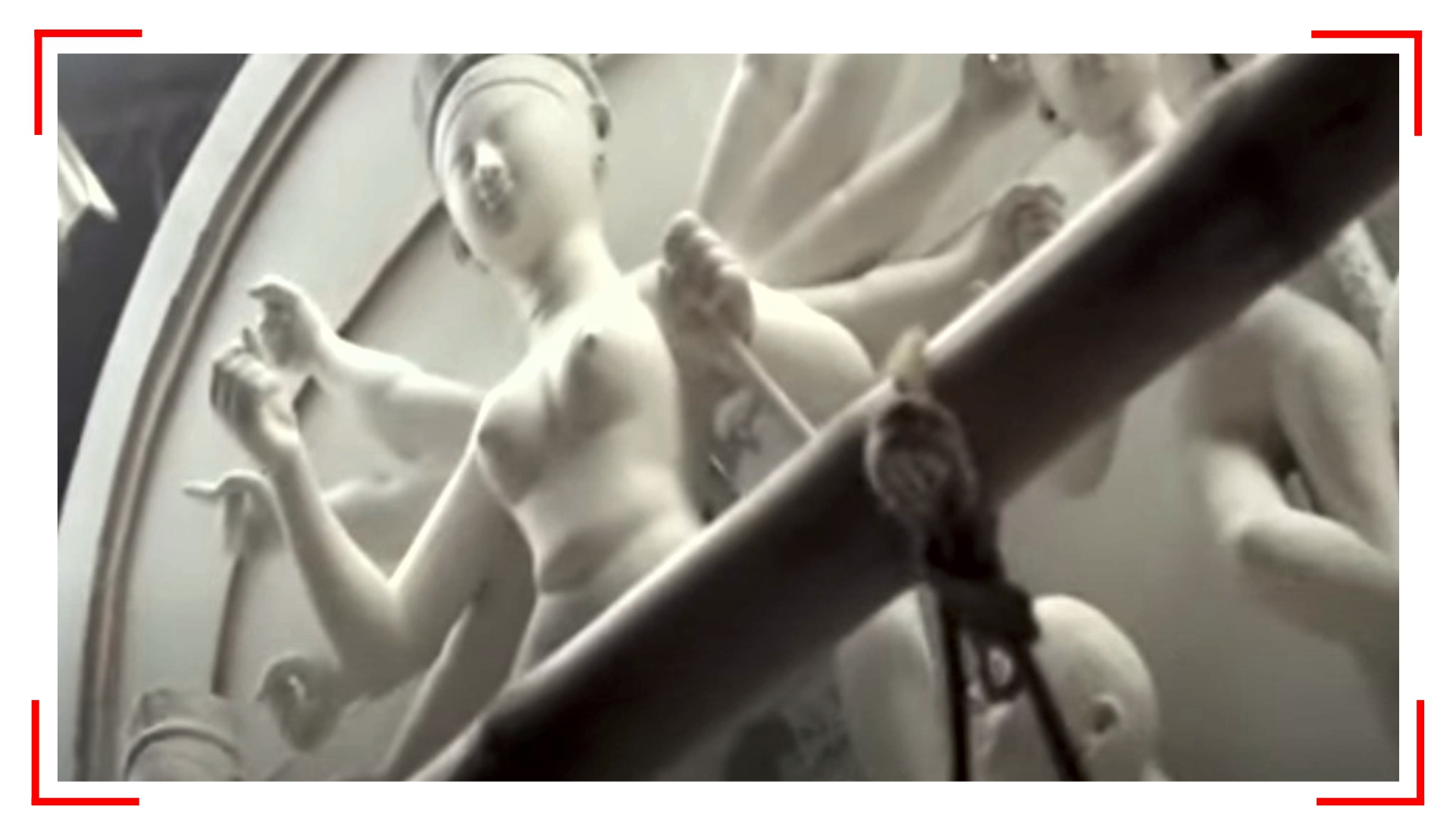

যেসব

বাংলা ছবি আমার মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে, সেগুলোর কাহিনীবিন্যাসে এমন একটি চরিত্র

সাধারণত থাকেই, যে কিনা বনেদি বাড়ির পুজোর ছবি তুলতে এসেছে। পরমা (১৯৮৫) ফিল্মটির

শুরুতেই ভিউফাইন্ডারের কাঁচে প্রতিফলিত হয় মা দুর্গার মুখোন্মোচনের ক্লোজ-আপ। খ্যাতনামা

সিনেমাটোগ্রাফার অশোক মেহতা প্রথমে সামনে থেকে এবং তারপরে ধীরে, ধীরে জুম আউটের মাধ্যমে

অপূর্ব ফ্রেমিংয়ে দেবী দুর্গা এবং তাঁর সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছেন। এই দৃশ্যটি আত্মবিশ্বাস,

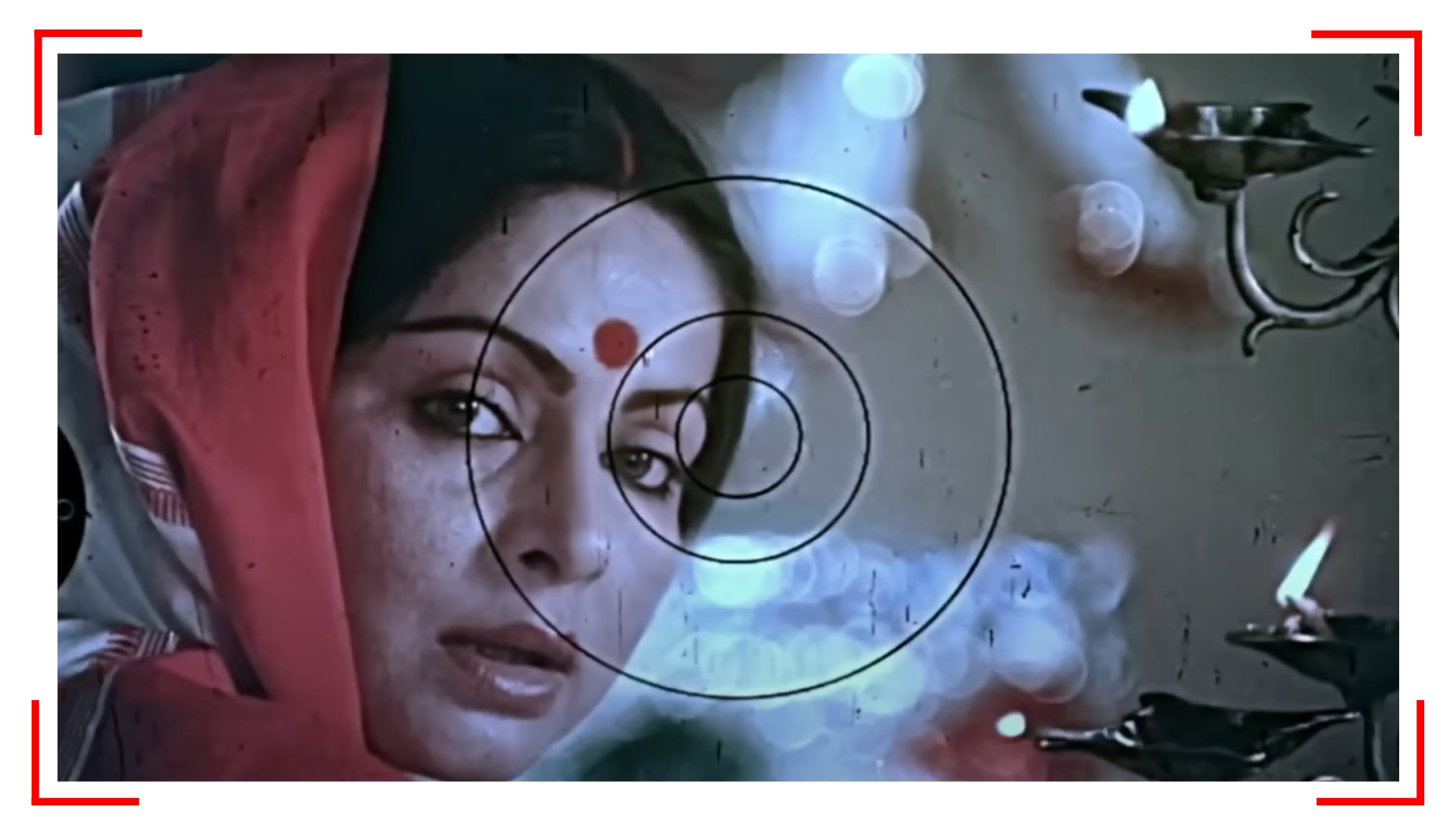

সাহস এবং স্বাধীন চেতনায় সমৃদ্ধ। এরপরের কিছু দৃশ্যে, পরমা রূপে রাখী গুলজারের সেরা

কিছু ক্লোজ-আপ শট আমরা দেখতে পাই। লাল পাড় গরদের শাড়ি এবং সিঁদুরের টিপে তিনি স্বমহিমায়

বিরাজমান। আমার মতে এখানে লাল রঙ সাহসিকতা, প্রেম এবং আবেগের প্রতিভূ। ফিল্মের পরবর্তী

পর্যায়ে যখন নিজের ভাললাগা এবং স্বাবলম্বনের স্বপ্নের জন্য অপরাধবোধে মাথা নোয়াতে

নারাজ এক আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী নারী হিসেবে রাখীর আত্মপ্রকাশ ঘটে তখন যেন রঙের এই প্রতীকী

তাৎপর্য আরো বেশি করে ফুটে ওঠে।

প্রথাগত

নিয়ম মেনে, যথাযথ কনট্রাস্ট এবং আলোর সুন্দর ব্যবহারে গৃহীত পুজো সংক্রান্ত দৃশ্যগুলি

এবং তার সঙ্গে পরমার

প্রত্যেকটা শটে এক অদ্ভুত প্রশান্তি, উদ্দীপনা এবং শৃঙ্খলপরায়ণতা প্রকাশ পায়। ডাইনে-বায়ে,

দু'দিকেই থ্রি-ফোর্থ ফ্রন্টাল অ্যাঙ্গলে শট নেওয়ায় পরমার চওড়া, সুন্দর মুখটি আরো

আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বাকি ফিল্মে দুর্গাপুজো র সরাসরি উপস্থিতি না থাকলেও, প্রথম পর্যায়ে

পরমার সাহসী ও সুন্দর ক্লোজ আপ শটগুলো যেন শেষাংশের স্বাধীনচেতা এবং আত্মবিশ্বাসী নারীর

আবাহন স্বরূপ।

ফিল্মের পরবর্তী পর্যায়ে যখন নিজের ভাললাগা এবং স্বাবলম্বনের স্বপ্নের জন্য অপরাধবোধে মাথা নোয়াতে নারাজ এক আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী নারী হিসেবে রাখীর আত্মপ্রকাশ ঘটে তখন যেন রঙের এই প্রতীকী তাৎপর্য আরো বেশি করে ফুটে ওঠে।

ঋতুপর্ণ

ঘোষের মর্মস্পর্শী উৎসব (২০০০) ফিল্মটিতে ছবির ভেতর ছবির ধারণাকে একদম অন্যরকমভাবে

ব্যবহার করা হয়েছে। সদ্যযুবা জয়ের (রাতুল শঙ্কর) পরিবারের সদস্যরা ১৫০ বছরের পুরোনো

দুর্গোৎসব উপলক্ষে পৈতৃক বাড়িতে সমবেত হলে, তার ক্যামকর্ডারে ধরা পড়ে সম্পর্কের টানাপোড়েন

ঘিরে তৈরি ফিল্মটির কাহিনী। এরই সঙ্গে, দুর্গাপুজোর দৃশ্যায়নের জন্য বাংলা ও বাঙালিয়ানার

সঙ্গে জড়িত

যেসব গতে বাঁধা কল্পচিত্র দেখানো হয় সেগুলোর যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে জয়ের ভয়েসওভার।

ছবিতে জয়ের মা পারুল (মমতা শঙ্কর) এবং পিসি কেয়া (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) বরণের নিয়ম

পালন করবার সময়, ভারতবর্ষ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর ধারণা এবং ভারতীয় চিত্রপরিচালকদের

মধ্যে দেশীয় সংস্কৃতিকে অতিরঞ্জিত করে পরিবেশনের বদভ্যাস নিয়ে প্রশ্ন তোলে জয়:

"বেশিরভাগ বিদেশিরা ইন্ডিয়া বলতে ঠিক যা বোঝে, বা আমাদের ভারতীয় ফিল্মমেকাররা

ওরিয়েন্টাল এক্সোটিকা দেখাতে যা বোঝায়, এটা তো ঠিক সেরকম।" পরমার প্রারম্ভে

নাম দেখানোর দৃশ্যের কথা উল্লেখ করে সে বলে, "সেখানেও পুজো বাড়িতে আমার মত একজন

ফটোগ্রাফার ছিল। আর ট্র্যাডিশনাল লাল পাড় সাদা শাড়ি পড়া মহিলারা ছিলেন। আচ্ছা, সত্যি

উৎসবের বুঝি কোন ইউনিফর্ম আছে নাকি আমরা জোর করে এটাকে ইউনিফর্ম করে দিয়েছি যাতে এই

লাল পাড় সাদা শাড়ির এই স্যাক্রেড ট্র্যাডিশনাল অ্যাপিলটা বাঙালির মনে কখনো ফেড করে

না যায়?" এই ভয়েসওভারের মাধ্যমে, দর্শন মাধ্যমে দুর্গাপুজো

উদযাপনের

উর্দি হিসেবে লাল-এবং-সাদা রঙগুলির প্রতি বাঙালিদের মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির দিকে পরিচালক

ঋতুপর্ণ ঘোষ যথাযথ কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন।

দুর্গা

মূর্তির ফিল্মিংয়ের ক্ষেত্রে তুখোড় সিনেমাটোগ্রাফার, অভীক মুখোপাধ্যায়, মূলত ওয়াইড

অ্যাঙ্গল লেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে এক পূর্ণতার অনুভব সৃষ্টি করেছেন। উৎসবের নানাবিধ

নিয়মগুলি যেন পারিবারিক এই গল্পটির ওঠাপড়ার পরিধি নির্ধারণ করেছে অথবা বলা যায় গল্পের

সূক্ষ্ম পরতের উদঘাটনে সাহায্য করেছে। গল্পে যা ঘটে সবটাই পৈতৃক বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে।

ফিল্মটির অভিনব স্টাইল যেন মানবিক সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিল তৈরি করতে

চেয়েছে। ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে নেওয়া দুর্গা মূর্তির শটসের সঙ্গে

পরিবারের সদস্যদের ক্লোজআপের

সমন্বয়ে তাদের সার্বিক এবং ঐকান্তিক অনস্থানগুলিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে দৃশ্যের নাটকীয়তা আরো সুস্পষ্ট হয়েছে।

যখনই কোন একটি চরিত্রের ওপর ক্যামেরা ফোকাস করেছে, তাকে দু'টি শটে বা সোলো দেখানো হয়েছে।

এরকম চিত্রগ্রহণের মধ্যে দিয়ে সবার মধ্যে থেকেও চরিত্রগুলির নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতন বিচ্ছিন্ন

অবস্থান ফুটে উঠেছে। অভীক'দা অবশ্য অন্যান্য বিভিন্ন অ্যাঙ্গল

এবং লেন্সের প্রকরণে

দৃশ্যগুলিতে বৈচিত্র্য এনেছেন। তবে, একতার রূপক একচালার দুর্গামূর্তির ঠিক বিপরীত মেরুতে দাঁড়ানো চরিত্রগুলোর পরস্পরের

থেকে বিচ্ছিন্নতা সবচেয়ে বেশি করে ফুটে উঠেছে সোলো শট বা টু-শটসে।

ছবির

শেষাংশে যখন জয়ের ঠাকুমা (মাধবী মুখোপাধ্যায়) এবং পিসি (ঋতুপর্ণা) তার তোলা ভিডিওটি

দেখছেন সেখানেও কিন্তু সোলো ফটোরই আধিক্য! সেই ভিডিওতে কোন গ্রুপ ফটো বা গ্রুপ শটস

নেই। প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে জয় আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেয়। সোলো

বা টু-ফটো ফরম্যাটে ভিডিওটি এগোতে থাকে। পরমা যেহেতু প্রেম এবং উন্মাদনার কাহিনী তাই

সেখানে লাল রঙটিকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, ফিল্মটির আরেকটা বিষয়বস্তু

হল নারীর ক্ষমতায়ন, যার সঙ্গে দুর্গা পূজার গভীর যোগাযোগ আছে। তবে, প্রেম

অথবা নারীর ক্ষমতায়ন কিন্তু উৎসবের মূল বিষয়বস্তু নয়। বলা যেতে পারে যে এটা একটা

পুনর্মিলনের গল্প। শেষের দিকে কেয়া (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) এবং অরুণের (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

) মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু

দৃশ্যে নীল রঙের আধিক্য লক্ষণীয়। তবে, সেগুলো ছাড়া কিন্তু এই ফিল্মের চরিত্রদের মধ্যে

আবেগের উন্মাদনার পরিসর সীমিত। তাই, লাল রঙের বিশেষ কোন ভূমিকা বা গুরুত্ব এই ফিল্মে

নেই।পরমা যেমন লাল রঙে সম্পৃক্ত, উৎসবে তেমনই দেবী মূর্তি ছাড়া বাকি চরিত্রদের চিত্রায়ণের

জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বিবর্ণ মরচে ধরা রঙ। এই ধরণের বর্ণবিন্যাস ফিল্মের চরিত্রদের মনের

টালমাটাল পরিস্থিতি এবং মানসিক বিপর্যয়কে প্রকাশ করার কাজে সহায়তা করে।

আশা-নিরাশার

দোলাচলের মধ্যে দিয়ে এই ফিল্মের কাহিনী এগোতে থাকে। এর জন্য বিভিন্ন মাত্রায় কনট্রাস্ট

লাইটিং ব্যবহার করা হয়েছে। অভীক'দা পুজোর পটভূমিতে, অপেক্ষাকৃত আনন্দময় দৃশ্যে লো-কনট্রাস্ট

লাইটিং ব্যবহার করেছেন যা উজ্জ্বলতর। আবার, যেসব চরিত্রের মন খারাপ, তাদের চিত্রায়ণে

লো-কী কনট্রাস্ট ব্যবহার করেছেন। চরিত্রদের মনখারাপ কমে যাবার সাথে, সঙ্গে

পরিস্থিতির পরিবর্তনকে

দৃশ্যায়িত করতে উৎসবে হার্ড কনট্রাস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। পারুল (মমতা শঙ্কর) এবং

শিশির (দীপঙ্কর দে), জয় এবং শম্পার (অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়

) মধ্যের নিষিদ্ধ মেলামেশা

থেকে শুরু করে কেয়া (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) ও অরুণের (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

) মিটমাটের দৃশ্য - ফিল্মের

কাহিনীর বাঁকে, বাঁকে অনুভূতির অভিব্যক্তি হয়ে থেকেছে বিভিন্ন রেঞ্জের কনট্রাস্ট লাইটিং।

দেবী বনাম অসুর

সত্যজিৎ

রায় পরিচালিত অন্যতম সেরা ফিল্ম জয় বাবা ফেলুনাথের(১৯৭৯) প্রারম্ভেই দেখতে পাওয়া

যায় বারাণসীতে দুর্গাপুজো র প্রস্তুতির দৃশ্য। আসন্ন দুর্গোৎসবের জন্য

ঘোষালদের পৈতৃক ভিটেয় মাটির মূর্তি গড়বার কাজ চলছে। দেবীর পরিবর্তে ফিল্মের প্রথম

দৃশ্যে, সৌমেন্দু রায়ের ক্যামেরায় ধরা পড়ে অসুরের ক্লোজ-আপ। এরপরে, ক্যামেরার ফোকাস

ঘুরে যায় আক্রমণে উদ্যত সিংহের আর ঠিক তারপরেই ছেলেমানুষ রুকুর নিষ্পাপ মুখের দিকে।

সত্যজিতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং উচ্চপ্রশংসিত থ্রিলারগুলির মধ্যে একটি হল জয় বাবা

ফেলুনাথ। এই ফিল্মে সৌমেন্দু রায় যেভাবে মগনলাল মেঘরাজের চিত্রায়ণ করেছেন তাতেই যেন

ফিল্মটি আরো বেশি মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। প্রথম ফ্রেম থেকেই মগনলাল মেঘরাজকে ঘিরে এক

রহস্যময়তার আবহ সৃষ্টির জন্য সৌমেন্দু রায় চরিত্রটির ওপর লো-কনট্রাস্ট আলোকপাত করেন

এবং এর পাশাপাশি ফিল্মের এই অসুর বা ভিলেনের দৈত্যাকার উপস্থিতি ফুটিয়ে তুলতে তিনি

সামান্য লো-অ্যাঙ্গেলে ক্যামেরা সঞ্চালন করেন। দৃশ্যটি এগোলে মগনলালকে ল্যাম্পশেডের

দিকে পিঠ করে বসানো হয়। বলতে গেলে, এই দৃশ্যে সেটিই ঘরের একমাত্র আলোক উৎস। মগনলালের

চরিত্রের রহস্যময় এবং খল দিকটি আধো-অন্ধকার পরিবেশে, সেমি-সিলিউটে আরোই যেন সুস্পষ্ট

হয়ে ওঠে। অবশ্য, প্রথম শট থেকেই লো-কি লাইটিংয়ের ব্যবহারে সৃষ্ট আলো-আঁধারি ফিল্মটির

খলনায়কের অসৎ এবং আসুরিক দিকগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে।

আসন্ন দুর্গোৎসবের জন্য ঘোষালদের পৈতৃক ভিটেয় মাটির মূর্তি গড়বার কাজ চলছে। দেবীর পরিবর্তে ফিল্মের প্রথম দৃশ্যে, সৌমেন্দু রায়ের ক্যামেরায় ধরা পড়ে অসুরের ক্লোজ-আপ। এরপরে, ক্যামেরার ফোকাস ঘুরে যায় আক্রমণে উদ্যত সিংহের আর ঠিক তারপরেই ছেলেমানুষ রুকুর নিষ্পাপ মুখের দিকে।

শিশু ও প্রতিমার সাক্ষাৎ

বহু

বাংলা সিনেমাতেই দুর্গা মূর্তির সঙ্গে শিশু চরিত্রদের একই ফ্রেমে দেখানোর রীতি

অনুসরণ করা হয়েছে। পরিচালকেরা অনেকসময়তেই এই ধরণের দৃশ্যে দুষ্টুমিতে মেতে ওঠা, কৌতূহলী

একটি শিশুকে মূর্তির সামনে দাঁড় করান। জয় বাবা ফেলুনাথ, হীরের আংটি, উৎসব এবং সম্প্রতি

আমার শ্যুট করা অভিযাত্রিকে দুর্গা মূর্তির সঙ্গে

শিশুর সাক্ষাতের দৃশ্যায়ন

করা হয়েছে।

গিরিশ

পাধিয়ারের দ্বারা

গৃহীত হীরের আংটি ফিল্মের এই ধরণের দৃশ্যগুলি ভীষণ বর্ণনাত্মক। একটি দুষ্টু ছেলে (হাবুল)

কর্মরত মৃৎশিল্পীর দিকে ছুঁড়ে দেয় নানান প্রশ্নবাণ। প্রথমেই সে মহিষাসুরের বাইসেপের

মাপ জানতে চায়। তারপরেই, জিজ্ঞেস করে অসুরের গায়ের রঙ সবুজ কেন। তার নিজের পছন্দ

সুপারম্যানের গায়ের মতন নীল রঙ। কিন্তু সেখানেও একটা সমস্যা আছে। সুপারম্যানকে কী

আর বধ করা সম্ভব নাকি? দেবী মূর্তির সঙ্গে গৃহীত সবকটা দৃশ্যেই এই দুষ্টু বাচ্চাটিকে

দেখা গেলেও এখানে ওয়াইড অ্যাঙ্গল শটসই ব্যবহার করা হয়েছে।

অন্য দিকে,

সৌমেন্দু রায় কিন্তু জয় বাবা ফেলুনাথে বাচ্চাটির চিত্রগ্রহণ করবার সময় টাইট লেন্স

পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন।

যেহেতু কাহিনীর মূল রহস্যের সমাধানে শিশুটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ তাই এই ধরণের শটস

এক্ষেত্রে যথাযথ। পুরো ফোকাসটাই সেখানে ছিল শিশুটির ওপরে।

জয়

বাবা ফেলুনাথের এই দৃশ্যগুলির সঙ্গে উৎসব ছবিতে প্রতিমা ও শিশুর দৃশ্যের অনেকটাই মিল

আছে। উৎসবে, নাম দেখানো শেষ হতে না হতেই, জয় ক্যামেরা তাক করে তার খুড়তুতো ছোট ভাই,

বুম্বার ওপরে, যে কিনা বাড়ির নিজস্ব মৃৎশিল্পী বংশীদা'কে হাজারো প্রশ্ন করতে ব্যস্ত।

তবে, তাদের কথোপকথন ক্যামেরা বন্দী হবার আগে শোনা যায় জয়ের ধারাবিবরণী: "বংশী'দা

অ্যাজ ইউজুয়াল এখনো ঠাকুর কমপ্লিট করেনি। বকে চলেছে। ঠিক যেন জয় বাবা ফেলুনাথের ওপেনিং

সিন...."। এরপরে ক্যামেরায় দেখা যায় দেবী মূর্তির সামনে দাঁড়ানো অন্য কৌতূহলী

শিশুদের মত বুম্বাও সরল মনে প্রশ্ন করে চলেছে যেমন গণেশ লক্ষ্মীর চেয়ে কত বছরের বড়

ইত্যাদি।

আমি যে ফিল্মগুলো দেখেছি তার মধ্যে অরিন্দম শীল পরিচালিত দুর্গা সহায়ে, গৈরিক সরকারের সিনেমাটোগ্রাফি নজর কেড়েছে। লেন্সের কোমল প্রয়োগে দৃশ্যের প্রখরতা কমানো এবং পরিণত ডেপথ অফ ফিল্ডের ব্যবহার দ্বারা তিনি যে অসাধারণ কম্পোজিশন তৈরি করেছেন তা আমায় হতবাক করেছে। লেন্সের প্রয়োগে অথবা বিশেষ কোন সফট ফিল্টার ব্যবহারের দ্বারা যে স্নিগ্ধভাব সৃষ্টি হয়েছে তা দেবী দুর্গার স্নেহময় রূপটিকে আরো সুন্দরভাবে ফুটিয়েছে।

চিত্রায়ণের বিবর্তন এবং সমসাময়িক বাংলা সিনেমা

বড়

পর্দায় বাঙালিয়ানা জাহির করার জন্য পুজোর সঙ্গে

জড়িত সিঁদুর খেলার দৃশ্যকেই

বারংবার রূপক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়ে থাকে। তবে, সাম্প্রতিককালে বহু ফিল্মে দুর্গাপুজো

কেন্দ্রিক

অধিকতর অর্থবহ দৃশ্যও যোগ করা হয়েছে। অন্তরমহল (২০০৫), পরান যায় জ্বলিয়া রে (২০০৯),

জাতিস্মর (২০১৪), ওপেন টি বায়োস্কোপ (২০১৫), বেলাশেষে (২০১৫), দুর্গাসহায় (২০১৭),

বিসর্জন (২০১৭), উমা (২০১৮), দূর্গেশগড়ের গুপ্তধন (২০১৯) এবং অভিযাত্রিক (২০১৯) এই

ধরণের ফিল্মগুলির মধ্যে অন্যতম।

যদিও

বহু চিত্র নির্দেশকই দুর্গা পুজোর চিত্রগ্রহণ করেছেন, তবে অন্তরমহলে অভীক দা'র সূক্ষ্ম

কাজ আমায় অবাক করেছে। দৃশ্যের আবেগ এবং চিত্রনাট্যের প্রয়োজন অনুযায়ী, চরিত্রদের

ওপর বিভিন্ন মাত্রায় ওয়ার্ম এবং কুল লাইটের প্রয়োগের কুশলতা দর্শকদের বিমোহিত করে।

সোহা আলী খানের মুখের ওপর যে নরম, ওয়ার্ম লাইট এসে পড়ে তা আমার অসাধারণ লাগে। এই

ক্লোজ-আপ শটের সঙ্গে দেবী মূর্তির সাদৃশ্য দেখে গায়ে কাঁটা দেয়।

এই অসামান্য দৃশ্যটি দেখলে যিনি চিত্রগ্রহণ করেছেন তাঁর ভাবনার গভীরতা আমরা উপলব্ধি

করতে পারি।

দুর্গা

পুজোর দৃশ্যায়ন যে বিভিন্ন চরিত্রদের এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে, কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে

যাওয়ার সুযোগ দেয় সেটা আমি এইসব চলচ্চিত্রের পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি। মৃৎশিল্পীদের মূর্তি গড়া, বিজয়া

দশমীতে মহিলাদের সিঁদুর রাঙানো মুখ, ধুনুচি নাচ ইত্যাদি বহুলব্যবহৃত

দৃশ্য ছাড়া বাংলা সিনেমায় দুর্গা পুজোর দৃশ্যায়নে কোন নতুনত্ব যোগ হয়েছে কিনা এই

বিষয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি আমি যে ফিল্মগুলো দেখেছি তার মধ্যে অরিন্দম শীল

পরিচালিত দুর্গা সহায়ে, গৈরিক সরকারের সিনেমাটোগ্রাফি নজর কেড়েছে। লেন্সের কোমল প্রয়োগে

দৃশ্যের প্রখরতা কমানো এবং পরিণত ডেপথ অফ ফিল্ডের ব্যবহার দ্বারা তিনি যে অসাধারণ কম্পোজিশন

তৈরি করেছেন তা আমায় হতবাক করেছে। লেন্সের প্রয়োগে

অথবা বিশেষ কোন সফট ফিল্টার ব্যবহারের দ্বারা যে স্নিগ্ধভাব সৃষ্টি হয়েছে তা দেবী

দুর্গার স্নেহময় রূপটিকে আরো সুন্দরভাবে ফুটিয়েছে। দিনের নরম আলোতে হাই স্পিডে (স্লো

মোশনে) তোলা দৃশ্যগুলো এককথায় অসাধারণ। সফরের এমন অতুলনীয় দৃশ্য খুব কম ফিল্মেই দেখতে

পাওয়া যায়।

আমার

মতো বহু চিত্র নির্দেশকই বিভিন্ন রকমের ইমেজ সফটেনিং ফিল্টার (ছবির তীক্ষ্ণতা প্রয়োজন

অনুযায়ী কমানোর জন্য) যেমন ক্ল্যাসিক সফ্ট, ব্ল্যাক স্যাটিন, প্রো মিস্ট ইত্যাদি বিষয়ে

আগ্রহী। এগুলোর ব্যবহারে দৃশ্যে এমন একটা হালকা নরম আভা ফুটে ওঠে যেটা ফিল্মের মূল

ভাবকে আরো সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে। এই ফিল্মে দুর্গা মূর্তিকে সম্মুখে বা পশ্চাদপটে

রেখে মুখ্য ও পার্শ্বচরিত্রদের চিত্রগ্রহণ খুবই সুন্দরভাবে করা হয়েছে।

মহালয়ার

দিন দেবযানী চট্টোপাধ্যায় এবং

তনুশ্রী চক্রবর্তীর ক্লোজ আপের পাশাপাশি, অদ্ভুত সব অ্যাঙ্গল

থেকে দেবী প্রতিমায়

রঙ করার (চক্ষুদান) চিত্রগ্রহণ দৃশ্যগুলিকে আরো আকর্ষনীয় করে তুলেছে। বিধিবহির্ভূত

অথচ সুচারুভাবে গৃহীত এই শটগুলোর সৌন্দর্য অনস্বীকার্য।

আমি

আরেকটি দৃশ্য নিয়ে আলোচনা করতে চাই যেটা দেখা যায় কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের

বিসর্জন ফিল্মটিতে। ঠিক

ভোরের আলো ফোটার সময় মুখ্য চরিত্রের চলে যাওয়ার দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি করেছেন সিনেমাটোগ্রাফার

সৌভিক বাসু। দেবী মূর্তির বিসর্জন বা ভাসান এখানে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে

এখানে বিসর্জন হয় ভালবাসার এবং আপোস করতে হয় বাস্তবের সাথে। রাতের শেষে ভোরের স্নিগ্ধ

আলো যেন এই বিদায় দৃশ্যকে আরো মর্মন্তুদ করে তোলে। ভোররাতের নরম নীল আলো এবং বিবর্ণ

রঙের আবছায়া পরিবেশ চরিত্রদের মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তোলে। বাস্তবের কাঠিন্য

এবং ভালবাসার আকুতির এই বৈপরীত্য আমাকে মুগ্ধ করে। জয়া আহসানের ভ্যানের পেছনে বসে

নতুন বাড়ির পথে যাওয়ার দৃশ্য দেখলে গ্রামদেশে দেবী মূর্তিকে পুজোর জন্য যেভাবে প্যান্ডেলে

নিয়ে যাওয়া হয় সেকথা মনে পড়ে যায়। ক্যামেরার সুস্পষ্ট সঞ্চালন এবং দক্ষ সাউন্ড

ডিজাইন এই দৃশ্যকে স্মরণীয় করে তুলেছে।

ফ্রন্ট

অ্যাঙ্গল থেকে

যেসব ফিল্মে দুর্গা মূর্তির শট নেওয়া হয়েছে সেগুলো আমি বেশ মনোযোগ সহকারে দেখেছি।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই শটগুলিতে কোন ফোরগ্রাউন্ডিং করা হয়নি। সরাসরি ও স্পষ্টভাবে

দেবী প্রতিমাকে দেখানো হয়েছে। আমি এই ধরণের ফ্রেমিংয়ের স্টাইলকে অভিযাত্রিকে ভাঙতে

চেয়েছিলাম। দেবীর মূর্তিকে এভাবে সরাসরি দেখানোটা বেমানান মনে হয়েছে। সিনেমাটোগ্রাফার

হিসেবে দেবী মূর্তির ফ্রেমিং এবং আলোক নির্বাহ করার প্রথম সুযোগটা আমায় দিয়েছিল অভিযাত্রিক।

ছোট্ট এক ছেলে, কাজলের, দৃষ্টিকোণ থেকে দেবীর মূর্তিকে দেখিয়েছি আমি। অগ্নিশিখা এবং

প্রদীপের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে দেবী মূর্তির চিত্রগ্রহণ করেছিলাম। আলোর শিখা যখন দেবীর

মুখাবয়বের ওপর কাঁপতে থাকে, তখন সেই দৃশ্যে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। আমার এই দৃশ্য

দেখলে মনে হয় মায়ের মূর্তি যেন জীবন্ত এবং তিনি কাজলের সঙ্গে

বাক্যালাপ রত।

অভিযাত্রিক

ভ্রমণপিপাসু অপুর জীবনগাথা। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার এই গল্পে খুব অল্প বয়স থেকেই অপুর

ছেলে কাজলের জগতটিও আয়তনে বাড়তে থাকে। দুর্গা পুজো উপলক্ষে পৈতৃক ভিটেতে ফিরে মা

দুর্গা এবং তাঁর সন্তানদের বাহনদের দেখে কাজল মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। পরিচালক শুভজিৎ

মিত্র এই বাহনদের সঙ্গে কাজলের এক নিবিড় সখ্যতা তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

হাতেগোনা কয়েকটি ক্লোজ-আপ শটের মধ্যে দিয়েই আমাকে এই মানসিক নৈকট্যকে ফুটিয়ে তুলতে

হত। চরিত্রটির মানসিক অবস্থা ফুটিয়ে তুলতে ক্লোজ আপ এবং অত্যধিক ক্লোজ আপ শট ব্যবহার

করেছিলাম। দেবী মূর্তি নয় বরং বিভিন্ন ক্লোজ আপ শটগুলোর মন্তাজ এবং প্রাণীদের ডাকের

ব্যবহারে কাজলের সরলতা সুস্পষ্ট হয়। পুজো মণ্ডপের কিছু ওয়াইড শট এক্ষেত্রে শিশুটির

অভিভূত অবস্থার যতি হিসেবে কাজ করেছিল। জীবন এবং সময় কারোর জন্য থেমে থাকেনা, তবে

সংস্কৃতি এবং রীতিনীতি থেকে যায়, তাই আমি নিশ্চিত যে দুর্গা পুজোর দৃশ্য সম্বলিত আরো

অনেক ফিল্ম এরপরেও তৈরি হবে। মানুষ, তাদের জীবনযাপন, সংস্কৃতি, রীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে

তৈরি যে সমাজ, তার আয়না হল সিনেমা। আমাদের চেতন ও অবচেতন মনে সমাজের প্রতিফলন ঘটে

সিনেমা সহ আরো বিভিন্ন ধরণের শিল্পের হাত ধরে। আমি আশা রাখি যে ভাবপ্রকাশের অনন্য এবং

বৈচিত্র্যময় মাধ্যম হিসেবে দৃশ্যভাষার বিবর্তন কখনোই থমকে যাবে না।