বছর পঁচিশের রাণু ঘোষকে, সৌমেন্দু রায় তাঁর সেটে একজন পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু শর্ত ছিল যে দু'বছর ক্যামেরার পেছনে কিছু না করে শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অতীতের দিকে তাকালে তাঁর এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় যে অভিজ্ঞ ওই আলোকচিত্রীই তাঁর চোখ তৈরি করেছিলেন এবং আলোকে দেখতে শিখিয়েছিলেন। লেন্সের সামনে হোক বা আড়ালে, এক মহিলা সিনেমাটোগ্রাফারের জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার কাহিনীই এই নিবন্ধের আকর।

বিএফএ এই লেখাটার কথা ভাবল কেন:

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে মহিলা আলোকচিত্রীদের কোন, কোন সমস্যা বা কাঠিন্যের সম্মুখীন হতে হয় সেই বিষয়ে খুব একটা লেখালেখি হয়না। এই বিষয়ে যা যেটুকু লেখা হয়েছে তার বেশিটাই মূলত নারীবাদী আঙ্গিক থেকে। আমরা এর বাইরে গিয়ে বিষয়টা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করেছি। সেই কারণেই আমরা রাণু ঘোষকে, ক্যামেরা থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে, এই নিবন্ধটি লেখার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই লেখ-চিত্রটি একদিকে যেমন তাঁর নিজস্ব পথ চলার কাহিনী জানায়, তেমনই চলচ্চিত্র জগতে মহিলা টেকনিশিয়ানদের সফল হবার জন্য ঠিক কতটা অধ্যবসায় প্রয়োজন সেটাও স্পষ্ট করে তোলে।

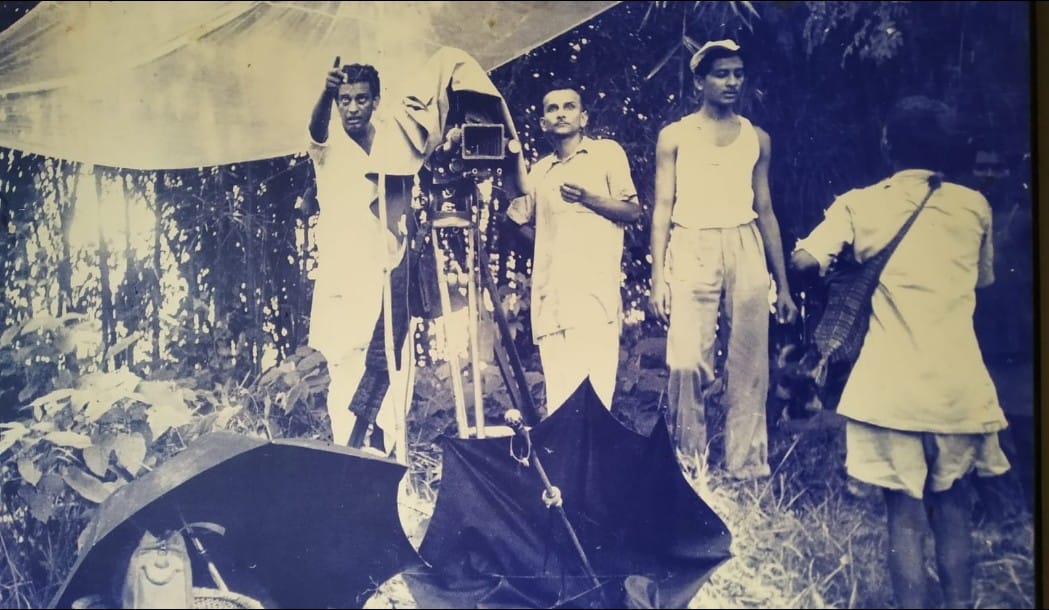

সৌমেন্দু

রায়ের কাজকর্মের সঙ্গে কবে আমার প্রথম পরিচয়, ভালো করে মনে পড়ে

না। স্মৃতি হাতড়ে আমি

তা কোনদিন মনে করারও চেষ্টা করিনি। আমার যা স্পষ্ট মনে আছে তা হল তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম

পরিচয়ের দিন। আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আমার বন্ধু নীলাঞ্জন (ভট্টাচার্য)।

সে-ই

আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। সেই সময় আমি দিল্লিতে এমন একটা সংস্থায় কাজ

করছিলাম যারা তথ্যচিত্র তৈরি করে। একটা সময়ের পর, ১৯৯৫ সালে আমি ঠিক করি, কলকাতায়

ফিরে গিয়ে কাহিনীচিত্রে কাজ করব।

আমি

একজন স্বশিক্ষিত সিনেমাটোগ্রাফার। আমার আগ্রহ ছিল আলোর বিভিন্ন শেড এবং স্তর বোঝার দিকে। আমি সাদা-কালো ছবিতেই বেশি আকৃষ্ট

হয়েছিলাম। আমি যদিও নিজে ডিরেক্ট আলোই পছন্দ করি, আমার মনে হয়েছিল বাউন্স লাইট নিয়ে

কাজ করার ব্যাপারটাও বুঝে নেওয়া জরুরি। ব্যাকরণ না জানলে তাকে ভাঙা কঠিন। আমি তাই

ঠিক করি সৌমেন্দু রায়ের সঙ্গে আলাপ করব। সত্যি কথা বলতে কি, আমার দিক থেকে এটা ছিল

খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাবনা। নীলাঞ্জনও যখন আমার মতে সায় দিল, আমার সাহস হল। সে আমাকে

সৌমেন্দু রায়ের সেটে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, "ও তথ্যচিত্রে কাজ

করে! আপনার সহকারী হতে চায়।"

রায়দা

তখন তপন সিংহের শতাব্দীর কন্যা ছবির কাজ করছিলেন। তিনি আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন,

"মেয়েদের পক্ষে ক্যামেরার পেছনে দাঁড়ানো শক্ত কাজ। আপনি কি পারবেন?" আমার

তখন বছর পঁচিশ বয়স। তত দিনে আমি ঠিক করে ফেলেছি, সিনেমাটোগ্রাফি

নিয়ে কাজ করার। রায়দা একটা শর্ত করে নিলেন: প্রথম দু'বছর আমাকে শুধু তাঁর সেটে দর্শক

হয়ে তাঁর ক্যামেরার পিছনে দাঁড়াতে হবে, আর কিছু নয়।

বিএসসি

পাশ করার পর আমি ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্সে ভর্তি হয়েছিলাম। আমার চিত্রগ্রাহক

হবার ইচ্ছে এতটাই প্রবল

ছিল যে, আমি সেই কোর্স ছেড়ে দিই। আমি তাই রায়দার শর্ত মেনে নিয়ে বলি, "আপনার

চ্যালেঞ্জ আমি নিলাম!" আমার এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখে রায়দা হাসিতে ফেটে

পড়েন। তপন সিংহ তখন সেটে উপস্থিত ছিলেন। আমাকে তাঁর সহকারী হিসেবে নেওয়ার ব্যাপারে

রায়দা তপনবাবুর মত জানতে চান। তিনি মজা করে বললেন, "আরে এ

তো খুব ভাল খবর! আপনি

যখন কাজ করছেন, এই বাচ্চা মেয়েটা আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবে, চমৎকার ব্যাপার!"

রায়দা আমাকে পরের দিন থেকে সেটে আসতে বললেন।

পর্যবেক্ষক

হিসেবে সেটে পা দেওয়ার দিন থেকে শুরু হল আমার কঠিন শেডিউল। তপন সিংহ মানুষটি শৃঙ্খলাপরায়ণ

ও নিখুঁত কাজে বিশ্বাসী। প্রত্যেককে সকাল দশটায় হাজির হতে হত, বিকেল পাঁচটার মধ্যে

শেষ হত কাজ। আমি লক্ষ্য করতাম, ওই সময়ের মধ্যে কী

ভাবে তিনি কাজ বের করে

নিতেন। তপনবাবু তাঁর বাড়িতে প্রত্যেকের সঙ্গে মহড়া দিয়ে নিতেন; প্রত্যেকেই সেটে

হাজির হত পুরো তৈরি হয়ে; রিশ্যুট করার প্রয়োজন হত কমই।

প্রথম

দিনের শ্যুটিংয়ে উপস্থিত

ছিলেন শাবানা আজমি। আমার শেখার আগ্রহ প্রবল, কিন্তু সেটে কাজের

বিন্যাস এবং অধিকারভেদ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিলনা। রায়দা ট্রলিতে

কাজ করছেন, তপন সিংহ শাবানাকে কিছু বলছেন। আমার সামনে এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে দেখে আমি ক্যামেরার পেছনে দাঁড়ানোর

নির্দেশ ভুলে গিয়ে হঠাৎ রায়দার ট্রলি পেরিয়ে তপনবাবুর কাছাকাছি চলে গেলাম। রায়দা

হতবাক। বছর পঁচিশের একটা মেয়েকে তিনি কিছু বলতে পারছেন না।

প্রত্যেকেই প্রমাদ গুনছে যে আমি সীমানা পেরিয়ে ওদিকে চলে গেছি, তপন সিংহ শাবানা আজমিকে

কী নির্দেশ দিচ্ছেন শোনার জন্য।

তপন

সিংহ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলো"; বলে আমাকে বিব্রত না করে আমার আসল

জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। তার পর রায়দাকে বললেন, "ও যেভাবে লক্ষ্য

করছে, শুনছে, মনে হয় একদিন ও পরিচালনার দিকে যাবে।" আরেকদিন আমার মনে আছে, আমি

একটা স্ট্যান্ড সরানোর চেষ্টা করছি। রায়দা আমাকে স্ট্যান্ডটা তুলতে পারি কিনা চেষ্টা

করতে বলেছেন। কাজটায় ঝুঁকি আছে। ওই স্ট্যান্ড ব্যবহার করা হয় ভারী আলো রাখার কাজে।

তুলতে গিয়ে ব্যালেন্স হারালে ওই সব দামী আলো ভেঙে যাবে। আমাকে স্ট্যান্ড

সরানোর চেষ্টা করতে দেখে তপন সিংহ বললেন, "রায়, তুমি কেন ওকে দিয়ে ভারী আলো

বওয়াচ্ছ? ও একদিন পরিচালক হবে।"

রায়দা ট্রলিতে কাজ করছেন, তপন সিংহ শাবানাকে কিছু বলছেন। আমার সামনে এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে দেখে আমি ক্যামেরার পেছনে দাঁড়ানোর নির্দেশ ভুলে গিয়ে হঠাৎ রায়দার ট্রলি পেরিয়ে তপনবাবুর কাছাকাছি চলে গেলাম। রায়দা হতবাক। বছর পঁচিশের একটা মেয়েকে তিনি কিছু বলতে পারছেন না। প্রত্যেকেই প্রমাদ গুনছে যে আমি সীমানা পেরিয়ে ওদিকে চলে গেছি, তপন সিংহ শাবানা আজমিকে কী নির্দেশ দিচ্ছেন শোনার জন্য।

আজ

যখন আমি সেই দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকাই, আমার মনে হয়, গণ্ডি

ভাঙার স্বপ্ন দেখেছিল

যে কমবয়সী মেয়েটি, তার কাছে ছাতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ওই দু'জন মানুষ। কাজ করতে,

করতে আমি শিখলাম খুঁটিয়ে নজর করা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, আর তার প্রয়োগের

গুরুত্ব। আমাকে অবজার্ভার কার্ড মঞ্জুর করার ব্যাপারে রায়দার একটা বড় ভূমিকা ছিল।

তাঁর সেটে কাজ করব বলে জানিয়ে কার্ডের জন্য দরখাস্ত করতে বলেছিলেন তিনি আমাকে। সেই

সময় কলকাতায় মেয়েরা

চিত্রগ্রহণকে

পেশা হিসেবে নিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত ছিল না। গিল্ড সদস্যরা তাই আশঙ্কা করেছিল যে,

আমি কার্ডটা নষ্ট করব। ওই ব্যাপার নিয়ে দু দলে বিতর্ক বেধে গেল। রায়দা ছাড়াও ফিল্ম

অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের অমিত সেন এবং অভীক মুখোপাধ্যায় আমাকে কার্ড দেওয়ার

পক্ষে ছিলেন। রায়দা দৃঢ়মত ছিলেন যে, আমাকে এই সুযোগ দেওয়া হোক। শেষ পর্যন্ত গিল্ড-সদস্যদের

হার মানতে হয়।

ওই

কার্ড পাওয়ার ফলে আমি রায়দার পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর কাজ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেলাম।

ইউনিটে থাকা সত্ত্বেও আমি কতদূর পর্যন্ত যেতে পারি, তা বুঝে

নেওয়াও ছিল জরুরি। ওই দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকিয়ে আমার মনে হয়, রায়দা আমাকে খুঁটিয়ে

লক্ষ্য করতেন। আমি যে বলেছি, আমি এই কাজ নিয়েই থাকব, সেই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে আমি

কতটা সিরিয়াস, তিনি বুঝতে চাইতেন। তিনিও যেন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন যে, আমাকে

তাঁর ইউনিটে নেওয়া এবং কার্ড পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত যে ঠিক ছিল,

তা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল, আমি যেন সকাল দশটায় কাজ শুরু হওয়ার

আগে এসে কোন আলো কোথায় রাখা হয়েছে লক্ষ্য করি এবং অন করে দেবার পরে সেই আলোগুলোর

প্রভাব বোঝার চেষ্টা করি।

এই

সময়কালে আমি বিশেষ কিছু করতে পারিনি। পূর্ণেন্দু'দা (বসু) যিনি সত্যজিৎ রায় এবং সৌমেন্দু

রায়ের সহকারী হয়ে কাজ করেছেন, তিনি সেটে উপস্থিত থাকতেন। কাজের সাথে যুক্ত প্রত্যেকটি

বিষয়েই তিনি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। সেটে কর্মপদ্ধতির বহু খুঁটিনাটি তাঁর কাছ থেকে

আমি শিখেছিলাম। রায়দা তাঁর প্রধান টেকনিশিয়ান

বাবলুকে বলে দিয়েছিলেন,

আমি সকাল ন'টায় হাজির হচ্ছি কিনা নজর রাখতে। আমি বুঝতে পারতাম, আমাকে যে পরীক্ষা করা

হচ্ছে, তা আমাকে বুঝতে না দিয়ে রায়দা আমার কাজ মনিটর করতে

চান।

ব্যাপারটা বুঝুন। আমার কিন্তু বিশেষ কিছু করার থাকত না সেটে। যে কাজটা আমাকে করতে দেওয়া

হত তা হল, রায়দার জন্য নির্দিষ্ট টুলটা ক্যামেরার পিছনে এনে রাখা। দু'বছর ধরে এই চলল।

সারাদিন আমি ক্যামেরার পিছনে দাঁড়িয়ে সারাদিন যা-যা ঘটছে, নজর করতাম।

রায়দার

সান্নিধ্যে ওই গড়ে ওঠার বছরগুলো আমার কাজের জীবনে ছিল খুবই গুরত্বপূর্ণ। কেউ কেউ আমার

ওপর কর্তৃত্ব ফলাবার চেষ্টায় ছিল। কেউ কেউ আমি ট্রলির দিকে দু-চার

পা এগোলেই বাধা দিয়ে আমাকে কড়কে দিতে চাইত। রায়দার কাছে কিছু জানতে চাইলে টিটকিরি

দিত কেউ কেউ। প্রথম দিকে সকলেই দেখাতে চাইত, তারা কতটা জানে।

ওরা ধরেই নিয়েছিল যে, আমি খুব শিগগিরিই কেটে পড়ব । পরে যখন আমি রায়দার ফোকাস পুলার

হয়ে কাজ করতে শুরু করলাম, তখন বড় ধরণের সমস্যা দেখা দিল। এক্ষেত্রেও রায়দার ভূমিকা

ছিল খুবই মনোগ্রাহী। দুভাবে পরিস্থিতি সামলানো যেত। এক হল আমাকে খোলাখুলি সমর্থন করা,

আরেকটা হল কিছু না করে আমাকেই আমার লড়াইটা লড়তে দেওয়া। রায়দা দ্বিতীয় পন্থা নিয়েছিলেন।

আমার বাঁচার লড়াইটা, সব সময়ই আমারই লড়াই। রায়দা জানতেন, অবস্থা

চরম সীমায় পৌঁছলে তবেই তিনি হস্তক্ষেপ করবেন। দু'একবার অবস্থা সেই সীমায় পৌঁছেছে;

আর রায়দা তখন হয়ত বলেছেন, রাণুর সঙ্গে ওই

রকম ব্যবহার করো

না কিংবা কখনো বলতেন,

"আরে পূর্ণেন্দু, তুমি এত কথা বললে রাণু যে কিছু বুঝতে পারবে না।" এক

লাইনের ওই কথার সাহায্যেই

তিনি অবস্থা সামলে দিতেন। আমার লড়াইটা তিনি মোটেই লড়ে দেননি। কিন্তু আমি জানতাম, আমি যে হয়রানির হাত

থেকে বেঁচেছি, তার একমাত্র কারণ, তিনি আমাকে তাঁর সেটে কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

সেই সময় কলকাতায় মেয়েরা চিত্রগ্রহণকে পেশা হিসেবে নিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত ছিল না। গিল্ড সদস্যরা তাই আশঙ্কা করেছিল যে, আমি কার্ডটা নষ্ট করব। ওই ব্যাপার নিয়ে দু দলে বিতর্ক বেধে গেল। রায়দা ছাড়াও ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের অমিত সেন এবং অভীক মুখোপাধ্যায় আমাকে কার্ড দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। রায়দা দৃঢ়মত ছিলেন যে, আমাকে এই সুযোগ দেওয়া হোক। শেষ পর্যন্ত গিল্ড-সদস্যদের হার মানতে হয়।

পুরোদস্তুর

নারীবাদী প্রিজম দিয়ে এই পর্বটা দেখা ঠিক হবেনা বলেই আমি মনে করি।

যারা আমায় বিরক্ত করত, তারাই আমায় সময়-সময় সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিত। তাদের কাছ থেকেও আমি শিখেছি।

অবস্থাটা ছিল জটিল, তারা যে আমায় পছন্দ করত

না,

তা ঠিক নয়। কিন্তু টিকে থাকার দৌড়ে আমি এগিয়ে যাওয়া মানেই তাদের পিছিয়ে পড়া।

এই লড়াই জেতার একমাত্র পথ হল নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা। সেটে রায়দা আমাকে খুব আতুপুতু করে রাখলে, আমার যোগ্যতা প্রমাণের কাজটা

কঠিন হয়ে যেত। আমি রায়দার মেয়ের মত ছিলাম। কিন্তু তিনি চাইতেন আমি যেন স্বাধীনভাবে

আমার লড়াইটা লড়ে জিততে পারি।

বছরের

পর বছর ধরে আমি সেটের দুটো বিশেষ স্কিল তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। তিনি আমাকে 'আলো দেখতে'

শিখিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, বাড়িতে আলো কী ভাবে আমার ঘরে ঢুকছে, আমাকে দেখতে হবে। এই

প্রশিক্ষণ তিনি পেয়েছিলেন সুব্রত মিত্রর কাছ থেকে।

খোলা চোখে ওই আলোকে লক্ষ্য করাটা খুব জরুরি। সেটে (সাধারণ) আলো আর শ্যুটিংয়ের প্রয়োজনে

যে আলো তৈরি করা হয়েছে, তার প্রভেদটা তিনি বুঝতে বলতেন। বিভিন্ন তলে প্রতিফলিত হয়ে

সেই আলোর গভীরতা কমা-বাড়া হচ্ছে , লক্ষ্য করতে আমি খুবই উৎসাহ

পেয়ে যাই। এই অভ্যাস আমাকে মিটারের সাহায্য ছাড়া আলোকে পড়তে শিখিয়েছিল। স্বাধীন

চিত্রগ্রাহক

হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রেও

আমি এই স্কিল থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি।

লোকজনকে

ম্যানেজ করার যে শিক্ষা রায়দা দিয়েছিলেন, তাও আমার জীবনে অনেক কাজে লেগেছে। সেটে

আলোই একমাত্র জরুরি বিষয় নয়। লোকজনকে ম্যানেজ করা নিয়ে আমি কোন চিত্রগ্রাহককে কিছু বলতে শুনিনি। আমি দেখেছি, রায়দা

একজনকে নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনকে আশকারা দিয়ে সেটে কী

ভাবে ভারসাম্য বজায়

রাখতেন। আমি বুঝতে পারতাম তিনি কূটনীতিক হয়ে উঠছেন। সেটে লাইট করার সময় লোকজনকে ম্যানেজ

করার ব্যাপারে তিনি জোর দিতেন। তিনি মনে করতেন, সেটা না করতে পারলে ইউনিট সদস্যরা তাঁর

কর্তৃত্ব মানবে না। পরে আমি যখন স্বাধীন চিত্রগ্রাহক হয়ে কাজ করছি আমি এর গুরুত্ব হাতে হাতে

টের পেয়েছি। একবার আমি রাজা দাশগুপ্তর সেটে কাজ করছি; আমি ডিরেক্ট লাইট নিয়ে কাজ

করতে চাইছি, কিন্তু যারা রায়দার ট্রেনিং পেয়েছে তারা চায় বাউন্স লাইট। ব্যাপারটা আমাকে সামলাতে হয়েছিল। একবার ইউনিটের এক সদস্যকে আমি সেটের বাইরে

বের করে দিতে বাধ্য হই। পরের দিন সে ক্ষমা চাইলে আমি তাকে ডেকে নিই।

রায়দার

এই দর্শনও আমি আত্মস্থ করেছি যে, সিনেমা তৈরির কাজটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল, রাতারাতি

সাফল্যের ব্যাপার নয়। একটা হাই এন্ড ক্যামেরা কী করে চালাতে হয় জানলেই একজন চিত্রগ্রাহক হতে পারে

না। টিকে থাকার সংগ্রামে

সহিষ্ণুতা এবং সহনশীলতার ওপর তিনি জোর দিতেন। তাঁর নিজের লড়াই তাঁরই ছিল, আমারটা আমার।

শ্যুটিংয়ে অনেক ওঠাপড়ার ভেতর দিয়ে গিয়েই একজন বিষয়টা হাতের

মুঠোয় আনতে পারে।

লড়াইয়ের দিনগুলোর কথা নিয়ে লিখতে গিয়ে আমার স্পষ্ট মনে

পড়ছে সুব্রত মিত্রকে নিয়ে একটা ঘটনার কথা। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটটি

(SRFTI) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। ১৯৯৮

সালে, সুব্রত মিত্র সেখানে একটা ওয়ার্কশপ করেছিলেন। সেখানে তিনি আলোয় রঙের স্তরের

তুলনা করেন ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের স্বরলিপির সঙ্গে। আমার ওই ওয়ার্কশপ নিয়ে কৌতূহল

ছিল এবং আমি রায়দার কাছে সেই ব্যাপারে খোঁজখবর করেছিলাম; কিন্তু স্পষ্ট উত্তর পাইনি।

পরে আমি সুব্রত মিত্রের ভাইকে বলি। তিনি আমাকে সুব্রত মিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে

দিয়ে বলেন, আমি সৌমেন্দু রায়ের সহকারী হয়ে কাজ করি। সুব্রত মিত্র যে

ভাবে আমাকে নস্যাৎ করে

দেন, সেটা আমাকে খুব আঘাত দিয়েছিল। তিনি বললেন, জায়গা খালি নেই, ওই প্রতিষ্ঠান থেকে

যারা পাশ করে বেরিয়েছে, তাদেরই লম্বা লাইন পড়েছে। সুব্রত মিত্র কার্যত আমাকে ভাগিয়ে

দিলেন; পরে পদ্মপুকুরে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে গেলেও তিনি আমাকে পরিষ্কার দরজা দেখিয়ে

দেন, যেন আমি একটা রাস্তার লোক। আমি খুবই আহত হয়েছিলাম; কিন্তু সঙ্গে এই সংকল্প করে

ফেলি, আমি ঢুকবই। ওয়ার্কশপের দিন আমি এসআরএফটিআইয়ে হাজির হলাম। আমার আগ্রহ দেখে যারা

নাম রেজিস্ট্রি করেছে, তারা আমাকে বলে কপাল ঠুকে ঢুকে পড়তে। আমার সাহস বেড়ে যায় এবং আমি ঘরে প্রবেশ করি। আমি যখন ঢুকছি,

সুব্রত মিত্রের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়। তিনি কি সম্মতি দিচ্ছেন? আমার ভেতরে কে যেন

বলে উঠল, তিনি বাধা দেননি। অতএব, আমি ঢুকে যাই।

পরের

দিন তিনি আমাদের স্টিল ছবির প্রিন্ট জমা দিতে বলেন। এসআরএফটিআইয়ের ছাত্ররা সহ

সকলেই জমা দেয়। আমি দিয়েছিলাম কিছুকাল আগে তোলা এক ওড়িশী নৃত্যশিল্পীর পাঁচটি ছবির

প্রিন্ট। তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য যত

বারই তিনি একটা ছবি বাছেন,

মজার ব্যাপার আমার ছবিটাই এসে যায়। তার পর, তিনি আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেন। যেহেতু

সেগুলো কিছুকাল আগে তোলা, আমার অত মনে ছিল না। কিন্তু দমে না গিয়ে আমি আমার সাধ্যমতো উত্তর দিয়ে যাই। পরের দিন থেকে আমি লক্ষ্য

করলাম, ঘরে ঢুকে তিনি প্রথম প্রশ্ন করেন আমাকে। ওই প্রতিষ্ঠান থেকে যারা পাশ করে বেরিয়েছে,

তাদের দিকে (স্বভাবত) সুব্রত মিত্রের একটা টান ছিল। আমি সেখানে ব্যতিক্রম। আমি প্রতি

পদক্ষেপে নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করেছিলাম।

পরে

যখন আমি রায়দাকে এই গল্প শোনাই, তিনি হেসে বলেন, "লেগে থাকো, লেগে থাকো"। তিনি সেই সঙ্গে এও বলেন, সুব্রত

মিত্র যা কিছু নতুন জিনিস শেখাচ্ছেন, তা অবশ্যই আমার অনুধাবন করা উচিত। তাঁর কাছ থেকে

এই পরামর্শ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। সুব্রত মিত্রর অবশ্য পরে আমাকে মনে ধরেছিল। একবার

তিনি একটা ক্যামেরা কিনবেন ঠিক করেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে

বলেন। আরেকবারও আমি তাঁর ডাক পেয়েছিলাম। তিনি তখন এসআরএফটিআইয়ে রয়েছেন। তিনি আমার

বাড়ি আসতে চান; কিন্তু ঠিকানা নেননি। স্রেফ একটা রিক্সা করেই হাজির হয়ে যান। আমাদের

আবাসনের রক্ষী তাঁকে ঢুকতে দেয়নি। হতাশ হয়ে ফিরে গিয়ে অজয়নগর থেকে ফোন করে তিনি

আমাকে বলেন, "রাণু আমাকে ওরা ঢুকতে দিল

না।" আমি এতটাই

বিচলিত যে কী করব ভেবে পাচ্ছি না। উনি যদি গেট থেকে আমাকে ফোন করতেন, আমি রক্ষীকে বলে

দিতাম। কিন্তু উনি তা করেননি।

পরের দিন থেকে আমি লক্ষ্য করলাম, ঘরে ঢুকে তিনি প্রথম প্রশ্ন করেন আমাকে। ওই প্রতিষ্ঠান থেকে যারা পাশ করে বেরিয়েছে, তাদের দিকে (স্বভাবত) সুব্রত মিত্রের একটা টান ছিল। আমি সেখানে ব্যতিক্রম। আমি প্রতি পদক্ষেপে নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করেছিলাম। পরে যখন আমি রায়দাকে এই গল্প শোনাই, তিনি হেসে বলেন, "লেগে থাকো, লেগে থাকো"। তিনি সেই সঙ্গে এও বলেন, সুব্রত মিত্র যা কিছু নতুন জিনিস শেখাচ্ছেন, তা অবশ্যই আমার অনুধাবন করা উচিত।

সুব্রত

মিত্র এবং রায়দার পারস্পরিক সম্পর্কটা, আমার মনে হয়, বেশ জটিল। সুব্রত মিত্র ছেড়ে

দিলে রায়দা সত্যজিৎ ইউনিটে একমাত্র চিত্রগ্রাহক হয়ে ওঠেন। তাঁরা কেউই যদিও এ-বিষয়ে কিছু

বলেননি, আমার ধারণা, সুব্রত মিত্র ব্যাপারটা

ভাল ভাবে

নেননি। আমাদের মধ্যে আলোচনায় সুব্রতবাবু রায়দার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতেন। রায়দা অবশ্য

সুব্রত মিত্রকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমাকে অনেকবারই বলেছেন যে, সত্যজিৎ ইউনিটে প্রথম

দিকে তিনি ছিলেন সত্যজিৎ

আর সুব্রতর 'চামচা'র মত। তাঁর প্রাথমিক ভূমিকা ছিল অনেকটা তাঁর ইউনিটে যোগ দেবার পর

প্রথম দিকে

আমার ভূমিকার মতো। রায়দা বিশ্বস্ত

ভাবে সুব্রতদার দরকার

মতো

তেপায়া এগিয়ে দিতেন।

রায়দার ইউনিটে আমি যেমন এগিয়ে দিতাম তাঁর টুল।

রায়দার

চরিত্রের আরেকটা সুন্দর বৈশিষ্ট্য ছিল আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে তাঁর খোলামেলা দৃষ্টিভঙ্গি।

আমার মনে আছে, একটা ডিজিটাল ক্যামেরা কিনে সেটা নিয়ে তাঁর সেটে গেছি।

তিনি সেটা দেখে আমাকে ওই ক্যামেরা দিয়ে তাঁর একটা শট নিতে বললেন। আজও যে কোন নতুন

জিনিসের প্রতি তাঁর কৌতূহল আছে। তার মধ্যে পড়ে ফটোগ্রাফি ছাড়িয়ে আমার যে বিস্তৃত

কাজের জগৎ, তা-ও। আমার অডিও ভিস্যুয়াল কাজ নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

তাঁর এই নতুনকে কাছে টেনে নেবার মানসিকতা খুবই প্রশংসনীয়।

বাস্তবিক,

প্রথম দিকে

তিনি আমাকে শুধু চিত্রগ্রহণ নিয়ে থাকার উপদেশ দিতেন। তাঁর সেই সময়কার

অবস্থান পরে অনেকটাই পাল্টে যায়। তিনি বুঝেছিলেন, আমি

শুধু ওই কাজ নিয়ে আনন্দ পাচ্ছি না। পুরনো

দিনের অনেকের থেকে রায়দা

আলাদা ছিলেন এই জায়গায় যে, আমার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই উদার। আমি এমন অনেক পরিস্থিতি

দেখেছি, যেখানে সহকারীকে ওপরে উঠতে দেওয়া হয়

না। তাদের বেড়ে ওঠার

সুযোগ দেওয়া হয় না এবং অর্ধশিক্ষিত হয়ে সারাজীবন থাকাটাই

তাদের মেনে নিতে হয়। তাঁরা স্বাধীন চিত্রগ্রাহক হয়ে উঠেছেন এমন

ঘটনা বিরল।

কিন্তু আমার ক্ষেত্রে রায়দা ছিলেন আলাদা। তাঁর ইউনিটে আমি ছিলাম ফোকাস-পুলার, তবে

দু-একবার আলোও করেছি। কিন্তু প্রথম সহকারী হয়ে ওঠার সুযোগ আমার ছিল

না। স্বশিক্ষিত আমি সব

সময় নতুন কিছু শেখার

সুযোগ খুঁজতাম। কখনো কখনো আমাকে অন্য জায়গায় কাজ করতে যেতে হত। আমি পরে আবার তাঁর

ইউনিটে ফিরে আসতাম।

একটা

ঘটনা মনে পড়ে বীরেশ চ্যাটার্জির সঙ্গে একটা ছবির শ্যুটিংয়ে। সেই ছবিতেও আমি রায়দার

ফোকাস পুলার। শ্যুটিং শেষ হবার পর আমি রায়দাকে বললাম, আমি আর তাঁর সহকারী হয়ে কাজ

করব না।

সেই সময় আমার মনে হচ্ছিল, যে ধরণের ছবিতে রায়দা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, আমার সেখান

থেকে আর কিছু শেখার নেই। আমি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই মনের কথাটা বলেছিলাম; কিন্তু রায়দার

কাছে স্বভাবতই সেটা আঘাত হয়ে এসেছিল।

সেই

সময় আমি রঞ্জনের (পালিত) সঙ্গে একটি কাহিনীচিত্রে কাজ করার সুযোগ পাই। আমি

জানতাম, রঞ্জন ডিরেক্ট লাইট ব্যবহার করে; আমি

তার সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলাম। কয়েক দিন পরে আমি রায়দাকে বললাম, তিনি যদি অনুমতি

দেন, আমি তাঁর ইউনিট ছেড়ে রঞ্জনের ওই আন্তর্জাতিক প্রোডাকশনে কাজ করতে পারি। তিনি

শুধু যে অনুমতি দিলেন তাই নয়; আমাকে বললেন, আমি যাতে রঞ্জনের প্রথম সহকারী হয়ে উঠতে

পারি, সেই চেষ্টা করতে। তিনি আরো বললেন, আমি যা শিখেছি তা কাজে লাগানোর অনেক স্বাধীনতা

পাব।

এটা

ছিল রায়দার মহানুভবতা। তাঁর উপদেশটা আমার দ্রুত কাজে লেগে গেল। রঞ্জনের প্রথম সহকারী

কোন কারণে কাজটা করতে পারছিল না। আমি ডিরেক্ট লাইট ব্যবহারের চ্যালেঞ্জটা নিলাম। কাজটা

প্রশংসিত হল; আর রঞ্জনেরও এটা সহৃদয়তা যে, সে আমাকে প্রথম সহকারী করে নিল। আমার বলতে

কুণ্ঠা নেই যে এটা সম্ভব হয়েছিল রায়দার পরামর্শেই। তিনিই আমাকে বলেছিলেন, প্রথম সহকারী হলে আমি আলো

নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাকে বুঝতে পারব এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার মত আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারব।

রায়দার

কাজের স্টাইল প্রসঙ্গে আমি বলব, তাঁরা হলেন একটা প্রজন্মের প্রতিনিধি; যে পরিচালকের

সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁর নির্দেশ মতো কাজের প্যাটার্ন বদলানোর ব্যাপারে তাঁরা

খুব স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। খুব বেশি

পরীক্ষামূলক কাজ করতে তিনি চেষ্টা করেননি। কেবলমাত্র শতরঞ্জ কে খিলাড়ি আর কয়েকটা

দক্ষিণী ছবিতে তিনি ডিরেক্ট লাইট ব্যবহার করেন। তাঁর সেই

সব প্রয়াস খুব সফল হয়েছিল

বলে আমার মনে হয়নি। তাঁর জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য রায়দা, পরিচালক যেমন চাইছেন,

সেই মতো কাজ করতে রাজি হন। কিন্তু তা নিয়ে তিনি

খুব সুখী ছিলেন না। ধরা যাক, একজন অভিনেতা ভাল করে সংলাপ

বলতে পারছে না। এ অবস্থায় তপন সিংহের মতো পরিচালক সঙ্গে, সঙ্গে সংলাপ বদলে শট নিয়ে

নেবেন। কিন্তু মাঝারি মাপের চিত্রপরিচালক তা কখনোই করবেন না। ফলে

বকেয়া শট ডাঁই হয়ে জমে যাবে আর রায়দা উত্তেজিত হবেন। আসলে রায়দা দিকপালদের সঙ্গে

কাজ করেছেন। মাঝারি ধরণের কাজে তিনি ক্ষুব্ধ হতাশ হতেন।

এই

সব অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে

ভাল হয়নি। রায়দা তাই স্বাধীন সিনেমাটোগ্রাফারের কাজ ছেড়ে রূপকলা কেন্দ্রে শিক্ষকতার কাজ

নিলেন। আমাদের পেশায় অবসর বলে কিছু নেই কিন্তু কখন ছাড়তে হবে জানাটা জরুরি। খুব কম

জনই সসম্মানে সেটা করতে

পারে। কোন, কোন ক্ষেত্রে তার কারণ আর্থিক সঙ্কট; কোন ক্ষেত্রে কাজ চালিয়ে যাবার নেশা।

রায়দার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ওই সব সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি

করা যায়।

লোকে

অনেক সময়

অবাক হয়ে ভাবে, সত্যজিৎ পরবর্তী পর্বে সৌমেন্দু রায়ের কাজ নিয়ে তেমন আলোচনা হয়

না কেন। যেমন হয়েছিল অভিযান, তিন কন্যা, গুপী গাইন বাঘা বাইন, ছবিতে তাঁর কাজ নিয়ে।

নিরপেক্ষ দৃষ্টি থেকে আমি বলব, সত্যজিতের সঙ্গে রায়দার কাজ এক সম্পূর্ণ অন্য জগতের

ব্যাপার। রায়দা কম বয়স থেকে সহকারীর কাজ করেছেন। তিনি এমন একটা ব্যবস্থায় কাজ করেছেন

যেখানে প্রচলিত রীতি হল বেশি প্রশ্ন না করে, যা গৃহীত এবং স্বীকৃত, সেটা ভাল করে সম্পাদন

করা। তা ছাড়া, সত্যজিৎ রায় ছিলেন এমন একজন মহাপ্রতিভাধর

যে, সেই পরিবেশে রায়দা চেষ্টা করতেন তিনি যা শিখেছেন তা-ই সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে

প্রকাশ করতে।

কেন

তিনি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করা ছেড়ে দিলেন, সেই বিষয়ে বাস্তবিক রায়দা কখনোই

কিছু বলেননি। আমার সঙ্গে আলোচনায় একবার তিনি আলগাভাবে উল্লেখ করেছিলেন কারণটা পূর্ণেন্দু

বসু। স্টুডিওমহলে সত্যজিৎ আর পূর্ণেন্দুদার মধ্যে সংঘাতের গল্প শোনা যায়। পূর্ণেন্দু

বসু ছিলেন রায়দার সহকারী। রায়দা যেহেতু তাঁর সহকারীদের খুবই আগলে

রাখতেন, তিনি সেই

নিরিখেই তাঁর অবস্থান নেন।

আমার

মনে হয় সত্যজিৎ ঘরানার বাইরে রায়দা কখনোই আর পরীক্ষানিরীক্ষা বা নতুন কিছু করতে যাননি।

তাঁর কাজের ধারার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রেখেও বলছি, আমার মনে হয়, সত্যজিতের সঙ্গে

কাজের সময় তিনি যে ধাঁচটা গড়ে নিয়েছিলেন, সেটা রায়দা সচেতন

ভাবে আর ভাঙতে চাননি।

তার ফলে লোকে আজ তিন কন্যা, অভিযান, কাপুরুষ ও মহাপুরুষ, সোনার কেল্লা, অশনি সংকেত,

জন অরণ্য, অরণ্যের দিনরাত্রি, প্রতিদ্বন্দ্বী, জয়বাবা ফেলুনাথ, হীরকরাজার দেশে ছবিতে

তাঁর কাজ নিয়ে এত আলোচনা করে; কিন্তু অন্য পরিচালকদের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী সময়ের কাজ

নিয়ে বিশেষ কিছু বলে না।

ক্রমাগত সুন্দর ফ্রেম দেখিয়ে যাওয়ার বাসনা গল্প বলার প্রক্রিয়াকে বাধা দিতে পারে। রায়দা তা কখনোই করেননি। সেটা স্পষ্ট বোঝা যাবে যদি আমরা তিন কন্যা, গুপী গাইন বাঘা বাইন বা অভিযান ছবিতে তাঁর ক্যামেরার কাজ খেয়াল করি। পরিচালক যা বলতে চান, তার সঙ্গে মানিয়ে গেছে তাঁর কাজ। ছবির শ্যুটিংয়ের সময় আমরা নিবিড় ভাবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারি। কিন্তু তার পর একটা নিরপেক্ষতা আর নৈর্ব্যক্তিক দূরত্বের জায়গা থাকা দরকার।

সবচেয়ে

তাৎপর্যময় যে বিষয়টা রায়দা শিখিয়েছেন, তা হল একটা সিনেমা তৈরিতে আলোকচিত্রীর ভূমিকা।

সেটা একটা সুন্দর ভারসাম্যের ব্যাপার। পরিচালক যদি কোন টেকনিশিয়ানকে একটুও স্বাধীনতা না দিয়ে, তার সামনে

কাহিনীর রেখাচিত্রটা ধরে দিয়ে, কেবল সেটাই তাকে নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করতে বলেন, সে এক

শ্বাসরোধী ব্যাপার হয়ে উঠবে। সৃজনশীলতাকে এই

ভাবে শ্বাসরুদ্ধ করা

যায় না।

সেটা তা হলে ডিক্টেটরশিপ হয়ে দাঁড়াবে। একই সঙ্গে চিত্রগ্রাহকের দিক থেকেও এটা বোঝা জরুরি যে, গল্প বলার

প্রক্রিয়ায় চিত্রকল্প একটা সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। অনেক ক্যামেরাম্যান শ্যুটিং চলার সময় তাঁর ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখতে চান কাজে। কিন্তু আমার মনে হয়

তাতে গল্প বলাটা ব্যাহত হবে। ক্রমাগত সুন্দর ফ্রেম দেখিয়ে যাওয়ার বাসনা সেই প্রক্রিয়াকে

বাধা দিতে পারে। রায়দা তা কখনোই করেননি। সেটা স্পষ্ট বোঝা যাবে যদি আমরা তিন কন্যা,

গুপী গাইন বাঘা বাইন বা অভিযান ছবিতে তাঁর ক্যামেরার কাজ খেয়াল করি। পরিচালক যা বলতে

চান, তার সঙ্গে মানিয়ে গেছে তাঁর কাজ। ছবির শ্যুটিংয়ের সময় আমরা নিবিড়

ভাবে তার সঙ্গে যুক্ত

হয়ে যেতে পারি। কিন্তু তার পর একটা নিরপেক্ষতা আর

নৈর্ব্যক্তিক

দূরত্বের জায়গা থাকা দরকার। দিনের শেষে চিত্রগ্রাহক সমগ্রের একটা অংশ, নিজে সমগ্র নয়। সেটা

তখনই ঘটবে যদি আমরা মনে রাখি যে, একটা সিনেমা শেষ পর্যন্ত তার পরিচালকেরই সন্তান; আমরা

আছি সেই শিশুটির লালনে সহায়তা করতে।

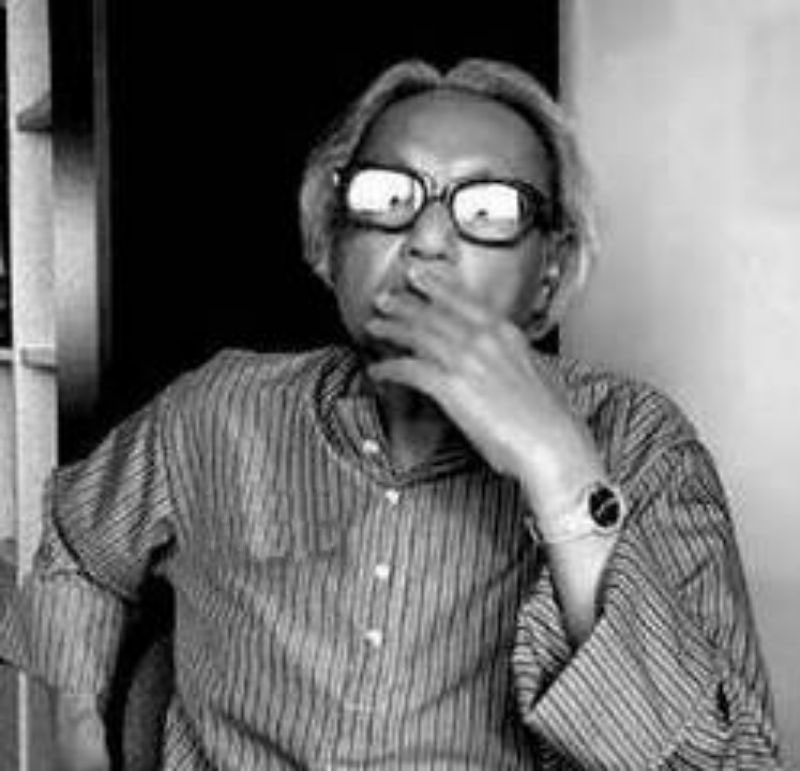

আজ

পর্যন্ত রায়দার সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়ে গেছে। একটা সময় গেছে যখন আমার ব্যক্তিজীবনের

ওঠাপড়ার কারণে আমি তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারিনি। কিন্তু আমার সম্পর্কে

যে জানে, এমন কাউকে পেলেই তিনি আমার খোঁজ নিয়েছেন। তাঁর থেকে সংযোগহীন হয়ে গিয়ে

আমি অপরাধী বোধ করেছি। সৌভাগ্যের বিষয়, সেই

সব দিন ফুরিয়েছে। গত

বছর তিনি ফোন করে জানালেন, আমাকে দেখতে চান। দেখা হয়েছিল। আমরা

নানা বিষয়ে কথা বলেছিলাম, আলোচনা করেছিলাম। তাঁর তখন

চোখ নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। কথা বলতে গিয়ে জানলাম, দশ বছর তিনি চোখে দেখেননি। আমি তাঁকে

একজন চোখের ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গেলাম। রায়দা বললেন, টেলিভিশন আর কিছু পড়ার জিনিস

এখন তাঁকে নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

গত

পয়লা বৈশাখ আমি আবার তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, তিনি তখন ঠিক ধাতস্থ ছিলেন

না। তাঁর ভাবনাগুলো প্রকাশ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। এর ফলে তিনি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিলেন।

তিনি কী বলতে চাইছেন, আমি প্রায় কিছুই বুঝতে পারিনি। বেশির

ভাগ কথাই হচ্ছিল একটা

দুটো শব্দ দিয়ে। যে একটা শব্দ আমি উদ্ধার করতে পারি, তা হল: আমেরিকা। আগের

বার এসে আমি আমেরিকায়

আমার ফেলোশিপের কথা বলেছিলাম। তিনি শুনে খুব

খুশি হয়েছিলেন যে, আমিই একমাত্র ভারতীয় যে ' ফিল্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ' এবং ইসিএর

(The US Department of State's Bureau of

Education & Cultural Affairs) স্কলারশিপের

জন্য মনোনীত হয়েছে। কিন্তু তাঁর এখন যা বয়স এবং শারীরিক অবস্থা, তিনি সে কথা মনে

রাখবেন, আমি আশা করিনি। কিন্তু এই একজন মানুষ যিনি তাঁর কথা বলার এত অসুবিধে নিয়েও

আমাকে আমার কাজের জীবনের অগ্রগতি নিয়ে জানতে চাইছেন। ৮৯ বছর বয়সে রায়দা এখনো আমার

কাজের জীবন নিয়ে সেই রকমই ভাবেন, যেমন তিনি ভাবতেন আমি যখন তাঁর সঙ্গে কাজে যোগ দিয়েছিলাম

তখন।

আমি শুনলাম, তিনি আমেরিকা শব্দটা বারবার উচ্চারণ করতে চাইছেন। একদলা আবেগ গলার ভেতর

চালান করে দিয়ে আমি কোন

রকমে বললাম, অক্টোবর

মাসে আমি যাচ্ছি।

তাঁর

চোখদুটো মিটমিট করে জ্বলে উঠল। আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। সেই

দিন বাড়ি ফিরে আমি বুঝতে

পেরেছিলাম

কেন

কোন সম্পর্ক রক্তের চেয়ে

ঘন হয়ে ওঠে।