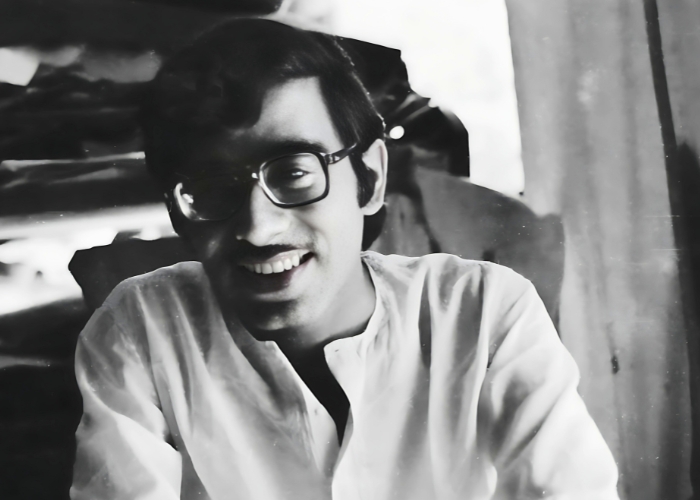

একটি ডায়েরি, ফটো প্রিন্টে ভরা একটি ট্রাঙ্ক এবং একরাশ শূন্যতা। ১৯৯৫ সালে মাত্র এগারো বছর বয়সে নীলাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তাঁর বাবাকে হারালেন, তখন তাঁর সঙ্গী বলতে এই। তার পর দিন গড়াল। কেমব্রিজে পিএইচডি এবং পোস্টডক্টরাল গবেষণা করলেন, লাফবোরো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেন, সেখান থেকে যোগ দিলেন লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে। এত দিন পরে এই প্রথম বার সামনে আসছে নীলাদ্রির বাবা অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প, যিনি সীমাবদ্ধ, জন অরণ্য, অশনি সংকেত, সোনার কেল্লা এবং হীরক রাজার দেশে সেটে উপস্থিত থেকে তুলে রেখেছিলেন বেশ কিছু অমূল্য ছবি। এখানে রইল সেই পিতৃহারা ছেলের কথা, যিনি অনেক বছর পরে পুরনো ডায়েরি আর ফটোগ্রাফের ভিতর থেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন তাঁর বাবাকে।

কেন বিএফএ এই নিবন্ধ বেছে নিল: এ এক এমন আখ্যান, বিএফএ মনে করে, যা বলা দরকার। শেয়ার করা দরকার, আর্কাইভ করা দরকার। আমরা প্রথম যখন পদার্থবিদ নীলাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনেছিলাম, তমরা কৌতূহলী হয়েছিলাম। তিনি তখন লাফবরো থেকে লন্ডনে আসার জন্য তৈরি হচ্ছেন। পুরনো চাকরির ফেয়ারওয়েল পার্টি আর নতুন চাকরির ওয়েলকাম অ্যাড্রেসের মধ্যেই তিনি আমাদের তাঁর ভান্ডারের এক ঝলক দেখানোর জন্য সময় বের করেছিলেন। বাকি সকলের সঙ্গে এই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তাব নীলাদ্রি গ্রহণ করেন, লেখা এবং ছবি পাঠান এবং পরিচালক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিএফএ-র জন্য একটি প্রোমোও শুট করতে রাজি হয়ে যান।

আমার বাবা মারা যাওয়ার সময় আমার বয়েস ছিল ১১ বছর। বাবার ছবি তোলার শখ ছিল; সেই সংক্রান্ত নানা ঘটনা মনে থাকলেও তাঁর ছবি বোঝার বয়েস আমার তখনও হয়নি। তবে বাবার মুখে শুনেছি যে এই ছবি তোলার সূত্রেই তিনি সত্যজিৎ রায়-এর ইউনিটের সদস্য না হয়েও অন্তত পাঁচটা সিনেমা-- সীমাবদ্ধ, অশনি সংকেত, জন অরণ্য, সোনার কেল্লা, এবং হীরক রাজার দেশে-র শুটিং–এ গিয়ে ছবি তুলেছিলেন।

আমার বাবা অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একটা আন্তর্জাতিক ওষুধ কোম্পানির সেলস ম্যানেজার ছিলেন। শুনেছি ঠাকুরদা বাবা-কাকা-কে ১৯৬২-৬৩ সালে সন্দেশ পত্রিকার গ্রাহক করে দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়েস ১০-১১ বছর। এখনো আমার ঠাকুমার কাছে নলিনী দাশ-এর একটা চিঠি সযত্নে রাখা আছে। সেই চিঠিতে তিনি ঠাকুমাকে সন্দেশের গ্রাহক জোগাড় করে দেওয়ার কথা লিখেছিলেন। সাহিত্যিক ও সন্দেশের সম্পাদিকা ছাড়াও নলিনী দাশ ছিলেন সত্যজিৎ রায়-এর পিসতুতো দিদি। সন্দেশের গ্রাহক থাকাকালীন, সম্ভবত ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ, বাবা ছবি তুলতে শুরু করেন। সত্যজিৎ রায় ততদিনে পথের পাঁচালি (১৯৫৫), অপরাজিত (১৯৫৬), পরশ পাথর (১৯৫৮), অপুর সংসার (১৯৫৯), দেবী (১৯৬০), তিন কন্যা (১৯৬১), কাঞ্চনজঙ্ঘা (১৯৬২), অভিযান (১৯৬২), মহানগর (১৯৬৩) এবং চারুলতা (১৯৬৪) পরিচালনা করেছেন। বাবা তখন তাঁকে পরিচালক ও সন্দেশের সম্পাদক হিসেবেই দূর থেকে চিনতেন। কিন্তু ৭০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে বাবা সত্যজিৎ রায় এর বাড়ি যাতায়াত শুরু করেন সন্দেশের সূত্র ধরেই। পাশাপাশি শুরু হয় চলচ্চিত্র নিয়ে পড়াশুনো এবং আমেরিকান সেন্টারে সেই বিষয় কোর্স পাশ করা। এর কিছু কথা বাবার মুখে শুনলেও বিশদ ভাবে পরে জানতে পারি পুরনো ডায়েরি ও সার্টিফিকেট থেকে। এই সময় তিনি বিভিন্ন চলচ্চিত্র বিষয়ক বিদেশি পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করেছিলেন। দুটো ছোট চিত্রনাট্যও রচনা করেন - একটা কাহিনীচিত্র এবং আর একটা কার্টুন ফিল্ম। তবে সেগুলো নিয়ে কোন দিন সিনেমা করার সুযোগ হয়নি। এই চিত্রনাট্য লেখার সময় বাবার সত্যজিৎবাবুর বাড়ি যাতায়াত থাকলেও আমি জানি না তিনি সেগুলো দেখেছিলেন কি না।

বাবা খুব জমিয়ে আড্ডা দিতে পছন্দ করতেন। অসুস্থ না হয়ে পড়লে, নিঃসন্দেহে সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে বহু অভিজ্ঞতার কথাই তাঁর কাছে শুনতে পেতাম। আমার যখন ৯ বছর বয়েস, বাবার ক্যানসার হয়। তার পর থেকে বাড়িতে বেশির ভাগ সময় চিকিৎসা নিয়ে আলোচনাই হত। এর মধ্যেও তিনি খেলার ছলে নানান এক্সপেরিমেন্ট করে আমাকে দেখাতেন। ছোটবেলা থেকেই তাই প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার একটা গভীর আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহ থেকেই হয়ত বিজ্ঞানকে পরে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি। এ ছাড়া ছবি তোলা নিয়ে বেশ কিছু স্মৃতি রয়েছে – বাবা ছবি তুলতে বেরোলে আমি তার সহকারী হয়ে যেতাম। টুকটাক জিনিস এগিয়ে দিতাম বা পাশে বসে হাঁ করে ক্যামেরার লেন্স পাল্টানো ও ফিল্ম ভরা দেখতাম। এর থেকেই SLR ক্যামেরার বেশ কিছু জিনিস সেই বয়সেই শিখে গিয়েছিলাম।

১৯৯৫ সালে বাবা মারা যান। তিনি নিজেই আমাকে সত্যজিৎ রায়-এর শুটিং-এর সেটে তোলা বেশ কিছু ছবি দেখিয়েছিলেন একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। সাথে টুকরো কিছু গল্প। বাকি ছবি যে আমার ঠাকুরদা-ঠাকুমার বালিগঞ্জের বাড়িতে একটা ট্রাঙ্কে রয়েছে সেটা জানতাম। যদিও বাবার সাথে কোনদিন সেই সব ছবি বসে দেখি নি। ট্রাঙ্কটা রাখা ছিল বালিগঞ্জের বাড়িতে আলমারির ওপর। বাবা মারা যাওয়ার পর প্রায় বছর চারেক সেটা কখনো নেড়েচেড়ে দেখি নি। মনের মধ্যে একটা ভয় ছিল কারণ বাবা ছবির কী রকম যত্ন করতেন সেটা নিজেই দেখেছি। ছবি ডেভেলপ করার সময় অথবা নেগেটিভ নিয়ে কাজ করার সময় কাউকেই ঘরে ঢুকতে দিতেন না। সেই সমস্ত ছবি আর নেগেটিভ ঘেঁটে দেখব, এ কথা ভেবেই ভয় হত। কিন্তু এক সময় মনে হল হাত না দিলে কলকাতার আবহাওয়ায় সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। ট্রাঙ্ক খুলতে ভেতর থেকে বেরোল প্রায় ২০০-২২০ টা নেগেটিভ আর ডেভেলপ করা শুটিং এর ছবি। সাথে একটা পুরনো ডায়েরিতে শুটিং এর অভিজ্ঞতার কথা। একদম ওপরের দিকে বেশ কিছু বড় কমলা খাম রাখা ছিল। এই ধরণের খামে আগে ফটোগ্রাফিক পেপার রাখা থাকত কালো কাগজে মুড়িয়ে, আজকাল আর দেখতে পাওয়া যায় না। খামগুলোর মধ্যে থেকে বেরোল খান দ’শেক সত্যজিৎ রায় এর সই করা ছবি। এইরকম একটা ছবি ঠাকুরদার বাড়িতে দেওয়ালে টাঙানো থাকত। উল্টো দিকের দেওয়ালে ছিল আমার ঠাকুমার মেসোমশাই, শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত শিল্পী মুকুল দে-র, আঁকা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা প্রতিকৃতি। মুকুলবাবু ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্র এবং ড্রাই পয়েন্ট এচিং-এর একজন দিকপাল।

নেগেটিভ, ছবি আর ডায়েরি উদ্ধারের পরের কথায় আসি। পরে মানে এক দশকেরও বেশি পরে। এর মধ্যে কলকাতা ছেড়ে ইংল্যান্ডে এসেছি। প্রথমে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করে PhD পেলাম। তার পর আরও সাড়ে চার বছর কাটল কেমব্রিজেই গবেষণা করে, যাকে বলে পোস্ট ডক হিসেবে। ইংল্যান্ড আমার দ্বিতীয় ঘর হয়ে উঠল। গবেষণা ও ছাত্রছাত্রী পড়ানো নিয়ে ব্যস্ততা মাঝে সময় প্রায় নেই বললেই চলে। গবেষণার সাথে ছবির জগতের কোন মিল নেই। এই জগতে সময় যায় ইলেকট্রনের গতিবিধি বোঝার চেষ্টায় পদার্থের অতি-সূক্ষ্ম স্তরে ও পরম শূন্য তাপমাত্রার কাছাকাছি। সময় না থাকলেও ছবিগুলো আমার সাথেই ছিল, আর মনের ভেতরে সমানে ঘুরত যে এবার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আমাকেই এই রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে হবে, অচেনা কাউকে দেওয়া যাবে না। বাবার কাছে শুনেছিলাম ৭০-৮০-র দশকে এই ভাবেই কিছু ছবি চুরি হয়। ইন্টারনেটের যুগে অনেক কিছুই দেখার সুযোগ হয় – সেই চুরি যাওয়া ছবিগুলোও প্রচারমাধ্যমে বিনা স্বীকৃতিতে দেখতে পাই।

অনেকে বলেন সমস্ত কাজের সঠিক সময় আসে – কোন মহাজাগতিক ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। এর সত্যতা বিচারের মধ্যে না গিয়েই বলতে পারি আমার ক্ষেত্রে ছবিগুলো নিয়ে বসার সেই সময় এল করোনা ভাইরাস ও কিছু কাকতালীয় ঘটনার হাত ধরে। তার বিশদ বিবরণ এখানে দিয়ে লাভ নেই। লাভের মধ্যে একটা ক্যানন স্ক্যানার কিনে শুরু করে দিলাম নেগেটিভ ও ছবি স্ক্যান করার কাজ। প্রায় ৩ বছর পর স্ক্যানিং এখন প্রায় শেষের দিকে।এখন প্রত্যেকটি ছবিকে আলাদা করে পুনরুদ্ধারের কাজে হাত দিয়েছি। কিছু ছবি সময়ের সঙ্গে অনেক বেশি নষ্ট হয়েছে, তাকে ঠিক করতে প্রায় অর্ধেক দিন চলে যায়।

ছবি স্ক্যান করার মধ্যে দিয়ে স্মৃতি রোমন্থন আর ছোট বয়সে সমুদ্রের ধারে নুড়ি পাথর কুড়নোর একটা আশ্চর্য মিল আছে। কখন কোন পাথর ভাল লেগে যায় বলা মুশকিল। আর ভাল লাগলেই তা কুড়িয়ে সোজা ঝোলায় পুরে নেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ, তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। একই ভাবে কিছু ছবির সাথে জড়িয়ে থাকা ঘটনা পরিষ্কার মনে থাকলেও, বাকি স্মৃতি সময়ের সাথে হারিয়ে গেছে। এ ছাড়া আর একটা বড় সংরক্ষরণের কাজ রয়েছে। সত্যজিৎ রায়-এর ছবি ছাড়াও বাবা হাজারেরও বেশি সাদাকালো ছবি তুলেছিলেন। এর সাথে শ’খানেক পুরনো ম্যাগাজিন, তার মধ্যে বেশ কিছু সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে। আর আছে ৫০ এর দশকে জ্যাঠামশাইয়ের ইংল্যান্ড থেকে কেনা বহু দুষ্প্রাপ্য আর্টের বই।

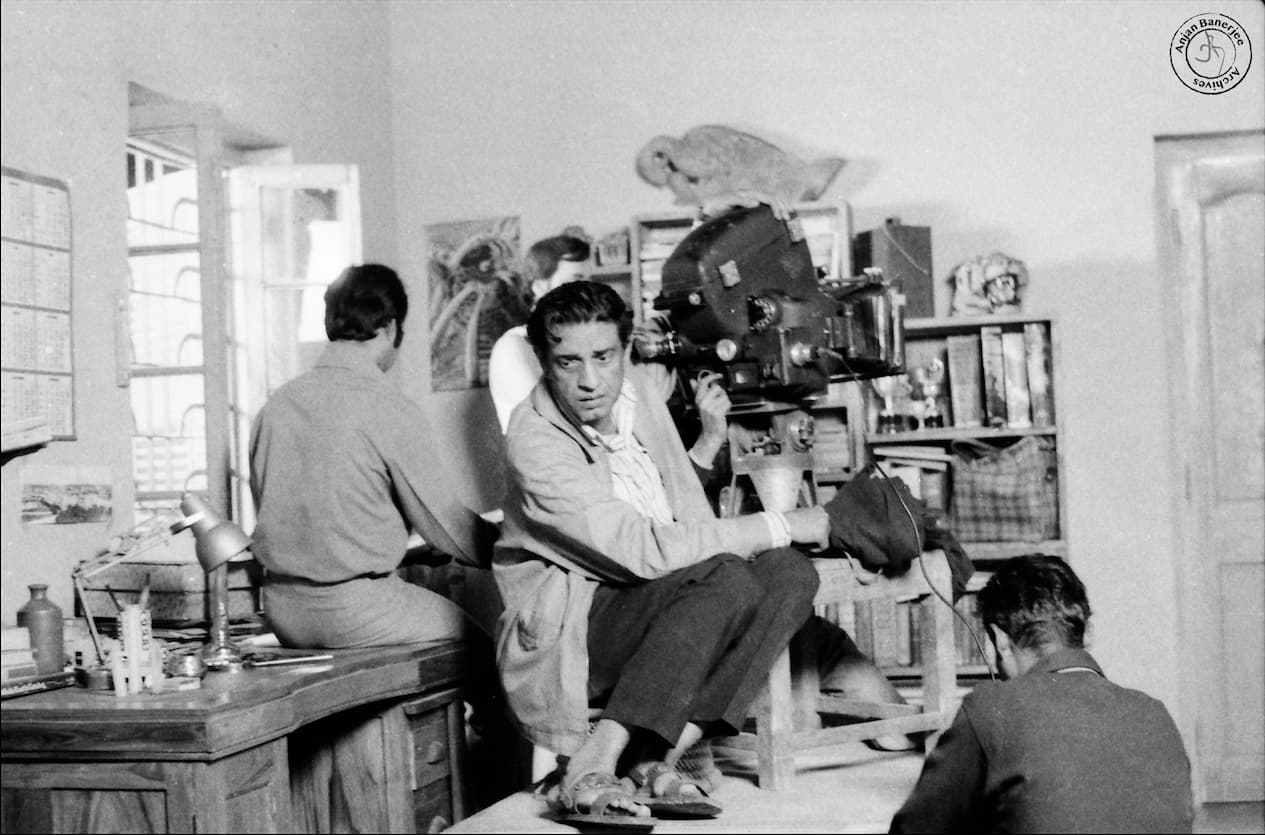

আগেই বলেছি ছবি ছাড়াও আর একটা অমূল্য সম্পদের কথা: পুরনো একটা ডায়েরিতে লিখে রাখা অশনি সংকেত সিনেমার আউটডোর শুটিং-এর গল্প। অশনি সংকেত যা বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার গোল্ডেন বিয়ার পেয়েছিল। ১৯৭২ সালের অগস্ট মাসে ঘোর বর্ষার মাঝে বোলপুরে এই সিনেমার আউটডোর শুটিং হয়। এই সিনেমায় Kodak Eastman Colour ফিল্ম ব্যবহার করেন সত্যজিৎ রায়। বাবার সাথে canon ক্যামেরা এবং ORWO NP 55 ফিল্ম। যারা ফিল্মে ছবি তুলেছেন তাদের মনে থাকবে ORiginal WOlfen হল ইস্ট জার্মান কোম্পানি এবং সাদা-কালো ফিল্মের সেরা প্রস্তুতকারক। এই cine film সস্তা অথচ রেজোলিউশন অসম্ভব ভাল। কাকার কাছে শুনি ডেভিড ম্যাকাচ্চিওন সাহেবকে সত্যজিৎ রায় এই ORWO ফিল্ম ব্যবহারের প্রস্তাব দেন তাঁর টেরাকোটা মন্দিরের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার সময়।

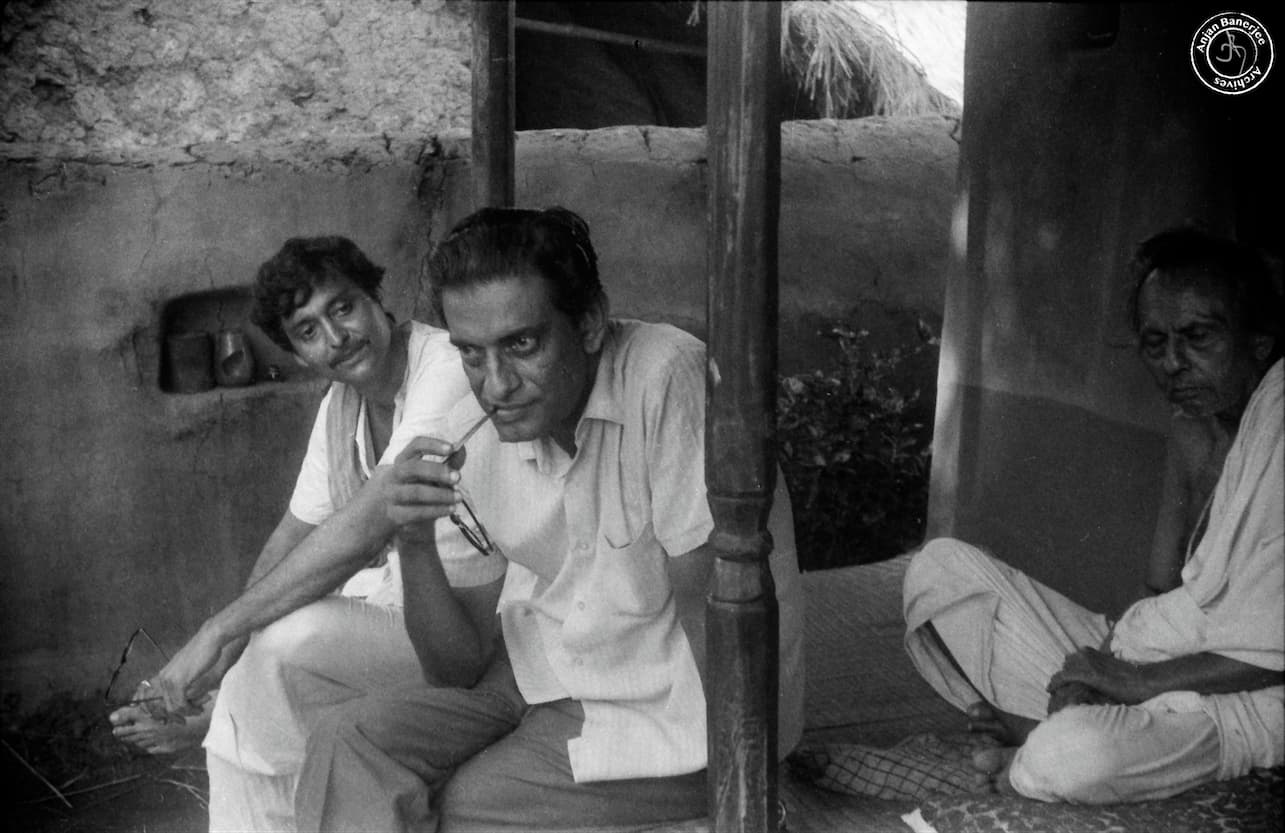

শুটিং–এর প্রথম দিন মেঘলা আকাশ এবং প্রচণ্ড বৃষ্টি। গন্তব্যস্থলে যাওয়ার পথে কয়েকজন সন্দেহ প্রকাশ করেন আদৌ শুটিং হবে কি না এই আবহাওয়ায়। তবে বাবা নিশ্চিত ছিলেন যে শুটিং হচ্ছে, স্ক্রিপ্টে সত্যজিৎবাবু সে রকমই চেয়েছিলেন। শুটিং স্পটে পৌঁছতেই দূর থেকেই দেখা গেল অসংখ্য লোকের ভিড়। খুব তাড়াতাড়ি পুলিশ এসে সেই ভিড় সরিয়ে জায়েগা প্রস্তুত করে দিল। বাবা লিখছেন, “...বাঁশের সাঁকো পার হয়ে ভেতরে ঢুকলাম, তখন সত্যজিৎ বাবু দাওয়ায় বসে ছিলেন এবং সুব্রতদার (অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুব্রত লাহিড়ী) সঙ্গে মুখেই দেখা হল।”

প্রথম দিন তুললেন দীনবন্ধু ভট্টাচার্য (গোবিন্দ চক্রবর্তী) এদিক ওদিক দেখতে দেখতে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে গঙ্গাচরণ (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়)-এর বাড়ি ঢোকার দৃশ্য। এই দৃশ্য তোলার পর সত্যজিৎবাবু স্ক্রিপ্টের খাতা হাতে নিয়ে ববিতাকে পরের শট বোঝাতে বসলেন। এর পর সহকারী ক্যামেরাম্যানদের ক্যামেরার position বুঝিয়ে দিয়ে টেক করতে এলেন। বাবা লিখছেন, “টেকিং শেষ হতেই (পরের দৃশ্যের) ডায়লগ কেমনভাবে বলতে হবে বুঝিয়ে দিলেন সৌমিত্রদা ও ববিতাকে।” এই দৃশ্যে গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরে দীনবন্ধুবাবুকে দাওয়ায় শুয়ে থাকতে দেখে স্ত্রী অঙ্গনাকে (বাংলাদেশের ববিতা) বলছে, ‘ওরে আমি চিনিনে, মহা ধড়িবাজ লোক।’

অভিনয়ের প্রতি সত্যজিৎ রায়-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ডায়েরি থেকে একটা ঘটনা বলি। “এই সময়কার কাজে একটা নতুন মেয়ে কাজ করছে। কলকাতা থেকেই উনি এনেছেন। নাম শুভ্রা নাথ। এইবার পুণা ফিল্ম ইন্সিটিউট-এ acting এ ভর্তি হবে। ছবিতে চরিত্রের নাম ‘সুধা’। এখানে সে এক ভদ্রলোকের (যার মাথা ফেটে গেছে) মেয়ে হিসেবে (বিধবা) কাজ করছে। সেদিন শুটিং ছিল ওই ভদ্রলোকের বাড়িতে চৌকিতে ওঁকে শোয়ানো আছে, মাথায় ব্যান্ডেজ। এমন সময় ওঁর মেয়ে ছুটে এসে চৌকির ধারে বসে বাবাকে বলছে, ‘বাবা, বাবা, আমি তোমার মেয়ে...সুধা’ তখন ভদ্রলোক আস্তে আস্তে চোখ খুললেন এবং আর্তনাদ করে উঠলেন, ‘ডাকাইত, ডাকাইত’। এই সময়কার ডায়লগ বোঝানোর সময় উনি চৌকিতে বসে ডায়লগ বলে দেখিয়ে দিলেন, তার পরে শুভ্রা সেটা বলার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু প্রথম দিকে বলায় ওর আবেগ একদম ছিল না, কিন্তু সত্যজিৎবাবু ওকে বলছেন, ‘হচ্ছে, তবে আর একটু এই ভাবে বল’। একবারও বললেন না যে হচ্ছে না। বরং বলছেন, দিস ইজ বেটার...প্রভৃতি। উনি ওকে situation এবং expression বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, ‘তুমি এখনো জান না যে তোমার বাবা মারা গেছেন না বেঁচে আছেন। সেই জন্য তোমার ব্যাকুলতা খুব বেশি হবে। কিন্তু যে মুহূর্তে তোমার বাবা চোখ খুলবেন, তখন তোমার ব্যাকুলতা একটু কমবে, কারণ তখন তুমি দেখছ যে, বাবা বেঁচে আছেন’। এর পর ও একবার এবং সত্যজিৎবাবু একবার ডায়লগ বলতে লাগলেন, আস্তে আস্তে শুভ্রা ওই টোনে বলতে পারল।” এই শটের পরেই বাড়ির উঠোন প্রস্তুত করা হল ট্রলি শটের জন্য।

অশনি সংকেত বলতেই আমাদের চোখের সামনে কিছু বিশেষ মুহূর্ত ভেসে ওঠে। তার মধ্যে নিঃসন্দেহে গায়ে কাঁটা দেওয়া আসন্ন দুর্ভিক্ষের ইঙ্গিতপূর্ণ সেই প্রথম দৃশ্য ভোলবার নয়। গঙ্গাচরণ ওলাইচণ্ডীর পুজো সেরে গরুর গাড়িতে ফেরার পথে দীনবন্ধু দৌড়ে এসে বলছেন, ‘আমি না খেতে পেয়ে মরছি পণ্ডিতমশাই। ঘরে এক দানা চাল নাই।’ দীনবন্ধুর কথা ছাপিয়ে একটা কর্কশ কণ্ঠে পাখি ডেকে ওঠে। এই দৃশ্য তোলা হয় বল্লভপুরে। বাকিটা শোনাই ডায়েরি থেকে, “…আকাশে তখন দারুণ রং ধরেছে। কিছুক্ষণ আগে সত্যজিৎবাবু এসে আকাশ দেখে গেছেন। একটা অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য তুললেন, সময় (সেকেন্ড) হিসেব করছিলেন তুড়ি দিয়ে। গ্রামের পথে একটা গরুর গাড়ি করে সৌমিত্রদা চাল, ডাল নিয়ে পুজো সেরে বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় গোবিন্দবাবু এসে দুমুঠো চাল চাইলেন। এইখানে সত্যজিৎবাবু অপূর্ব অভিনয় করে দেখিয়ে দিলেন।

এই শটটা টেক করেই, ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে, কাদার মধ্যে দিয়ে মাঠের মাঝখানে গেলেন একটা Extreme long shot তোলার জন্য। গরুর গাড়ির দৃশ্যটা তোলার সময় উনি খানিকক্ষণ রাস্তার ওপরে বসে ছবি তুলছিলেন। ছবির মাঝখানে হঠাৎ ‘film run-out’ হয়ে যায়। তাতে উনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, ‘তোমরা এই ভাবে আমার ছবিটাকে মার খাওয়াবে আর আমাকে পথে বসাবে।’ তখন উনি পথেই বসে। আর একটা ঘটনা বলি। বাড়ির উঠোনে ছবি তোলার সময় হঠাৎ ক্যামেরা থেমে যায়। অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা খুলে জানালেন যে ক্যামেরা জ্যাম হয়ে গেছে। সত্যজিৎ রায় গম্ভীর মুখে বললেন, ‘দেখি এখন তোমরা কত জেলি,মারমালেড বানাবে।’

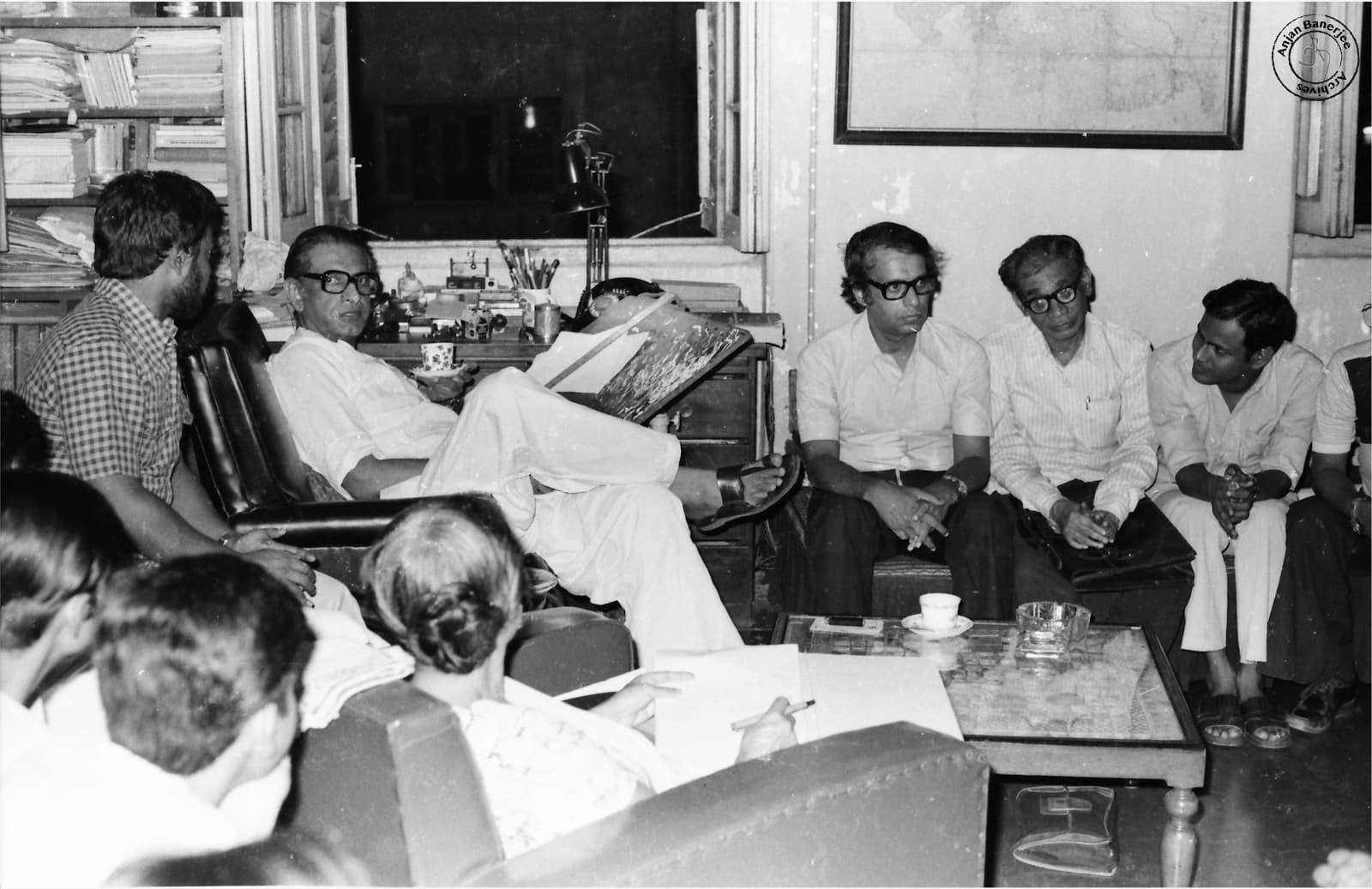

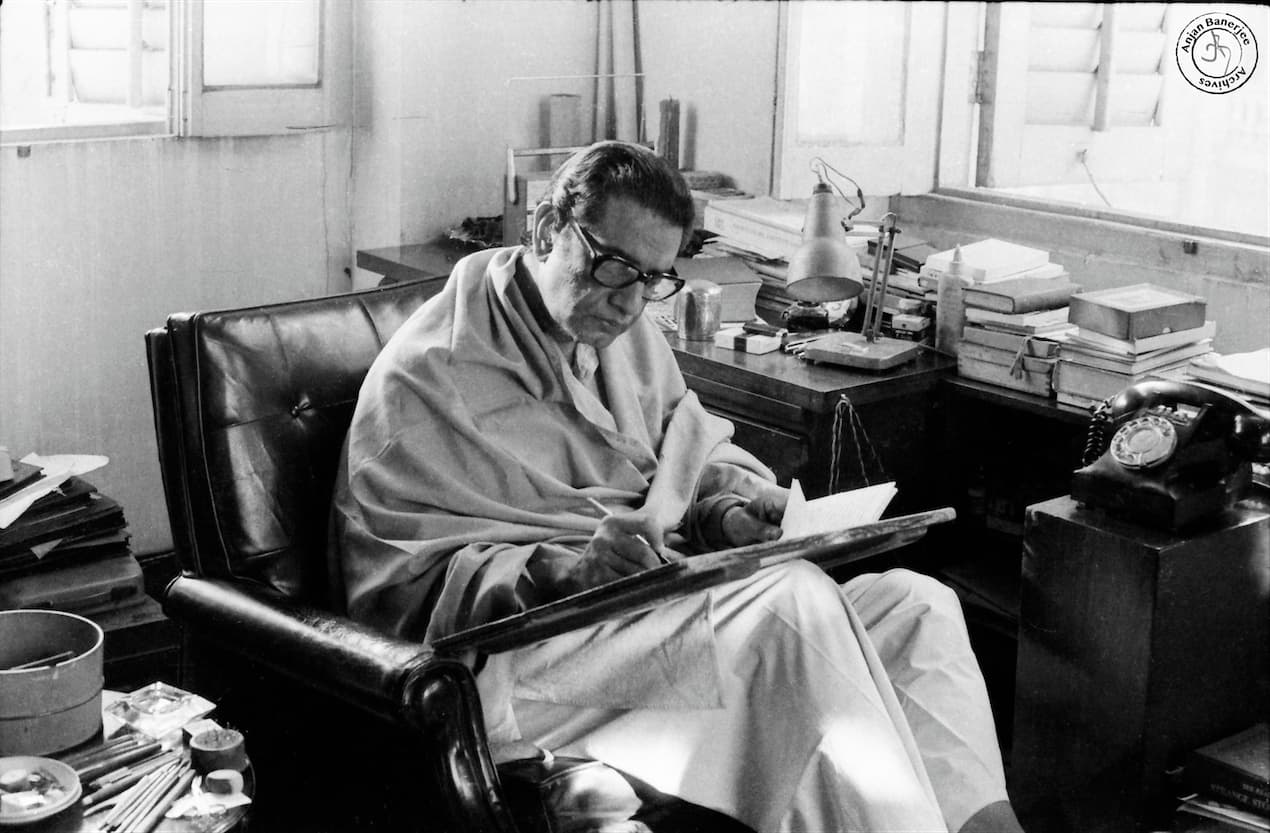

বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে সত্যজিৎ রায়।

ইনডোর শুটিং শুরু হয় পয়লা নভেম্বর ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। “সেদিন গিয়ে দেখলাম, বল্লভপুরের সেই বাড়ি দুটো এখানে সেটে তৈরি করা হয়েছে। সকাল থেকে লাইট এডজাস্টমেন্ট করা হল। গোবিন্দবাবুর সঙ্গে সৌমিত্রদার বেশ কতকগুলো দৃশ্য প্রথম দিকে ছিল। পরে ছিল ববিতা এবং সন্ধ্যা রায়ের। ১লা থেকে ৩রা নভেম্বর স্টুডিওতে কাজ হয়।”

বাবার রসবোধের সাথে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার সমন্বয় দারুণ একটা রচনাশৈলীর সৃষ্টি করেছে। যেমন, “একটা দৃশ্য আছে, গোবিন্দবাবু দুধ মুড়ি খাচ্ছেন, সামনে সৌমিত্রদা বসে। তিনবার চুমুক দিয়ে গোবিন্দবাবু মুখ তুলে চাইবেন। একবার রিহার্সাল হল। ফাইনাল টেকিং এর আগে সত্যজিৎ সাউন্ড রেকর্ডিস্টকে বললেন, ‘আমি আর রিহার্সাল দেব না, কারণ তাহলে গোবিন্দবাবু সব দুধ মুড়ি খেয়ে ফেলবেন।’

ক্যামেরার পেছনে অনেক অনন্যসাধারণ মানুষের গল্প এই লেখায় ধরা পড়েছে। ছবির দলে সরাসরি না থাকলেও বাবাকে নিজেদের একজন হিসেবেই এঁরা স্নেহ করেছেন, অকৃপণ ভাবে ভালবেসেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ক্যামেরাম্যান রায়দা (সৌমেন্দু রায়), মেকআপ আর্টিস্ট অনন্তদা (অনন্ত দাশ), অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পুনুদা (রমেশ সেন) এবং সুব্রতদা (সুব্রত লাহিড়ী)। শুটিং–এর দ্বিতীয় দিনের বর্ণনায় সেই স্নেহের পরিচয় পাই, “…এসে পৌঁছলাম সকাল ৬-টায়। দেখি সবাই প্রায় তৈরি। বেয়ারারা ‘ব্রেকফাস্ট’ দিচ্ছে দেখে আমি একটা জিপে এসে বসলাম। অনন্তদা খুঁজতে খুঁজতে এসে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বসালেন আর সুব্রতদা, অনন্তদার সঙ্গে যোগ দিয়ে জোর করে খাওয়ালেন।”

কথায় আছে, খেতে পেলে শুতে চায়। আমার খানিকটা সেই দশা হয়েছিল। ছবি দেখে ও ঘটনা পড়ে মনে হচ্ছিল যদি সত্যজিৎ রায়-এর ইউনিটের কারও সঙ্গে কথা বলা যেত, তা হলে হয়ত গল্পের কিছু ফাঁক ভর্তি হত। সেই ইউনিটের অনেকেই আজ আর নেই, তাই সাক্ষাতের সুযোগ হবে না বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ বেশ অপ্রত্যাশিত ভাবেই সেই সুযোগ এসে গেল, আলাপ হল অনিল ঘোষ এর সাথে। অনিলবাবু ছিলেন সত্যজিৎ রায় এর ইউনিট এর ফোকাস পুলার। প্রথম আলাপেই ফোনে অশীতিপর বৃদ্ধের গলায় স্নেহের পরিচয় চিনতে আমার কোন অসুবিধে হয় নি – বললেন, “তুমি নীল, আমি অ-নীল”।

ফিকে হয়ে আশা স্মৃতিতে বাবার নাম কিছুটা মনে পড়লেও সরাসরি যোগাযোগের ঘটনা মনে পড়ল না। পড়লেই বরং আশ্চর্য হতাম। কিন্তু আশ্চর্য হলাম তাঁর উৎসাহ আর স্নেহ দেখে যখন বললেন, “তোমার বাবা না থাকলেও আমি আছি। যতটা পারি তোমাকে সাহায্য করব”। জানালেন নকশাল আমলে অশনি সংকেত শুটিং এর সময় বোলপুর লজে পুলিশ-পাহারার প্রস্তাব এলেও সত্যজিৎ রায় খারিজ করে দেন। তাঁর মনে হয়েছিল পাহারার বেড়াজালে অভিনেতাদের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হতে পারে। ববিতার পুরো ইউনিটকে রান্না করে খাওয়ানোর গল্প শোনালেন। ডায়েরি থেকে কিছু ঘটনা বললাম, কিন্তু বাবার কথা তাঁর মনে এল না।

কথায় কথায় একটা জিনিস পরিষ্কার হল, ৫০ বছর আগের মতোই আপন করে নেওয়ার রীতিটা এখনো সেই ইউনিটের সদস্যদের মধ্যে অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। বাবাকে হাত ধরে জিপ থেকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়ানোর ঘটনাটা মনে পড়ল। দেশের বাইরে কর্মব্যস্ততার মাঝে এই ধরণের কথা সচরাচর শুনতে পাই না। এ রকম ভাবনা ও অনুভূতি আজ বিরল। সেই ভাবনার রেশ ধরেই মনে হয়, ছবি কি শুধুই কিছু মুহূর্তকে ধরে রাখার কৌশল নাকি ছবি যাত্রার সূত্রপাত হতে পারে? এই ছবিগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও এদের হাত ধরে আমার ব্যক্তিগত যাত্রা আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়। আমার কাছে ছবিগুলো বাবার একটা দিক তুলে ধরতে সাহায্য করেছে যার সম্বন্ধে ধারণা করার সময় আমি তাঁর জীবনকালে পাই নি। তবে ছবির মাধ্যমে সেই জানা সম্পূর্ণ নয় – কিছু সময় ঘটনার মাঝের ফাঁক হয়তো ঘটনার থেকেও বড়। এর সঙ্গে পদার্থবিদ হিসেবে আমার প্রকৃতির ধাঁধা সমাধান করার একটা মিল আছে – সব তথ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হলেও মাঝে মাঝে কিছু টুকরো জুড়ে যায়, বেরিয়ে পড়ে অজানা কিছু ঘটনা। সেই উত্তেজনা প্রকৃতির রহস্য ভেদ করার আনন্দ থেকে কোন অংশে কম নয়।

আরও ছবির জন্য গুপ্তধন বিভাগে ক্লিক করুন